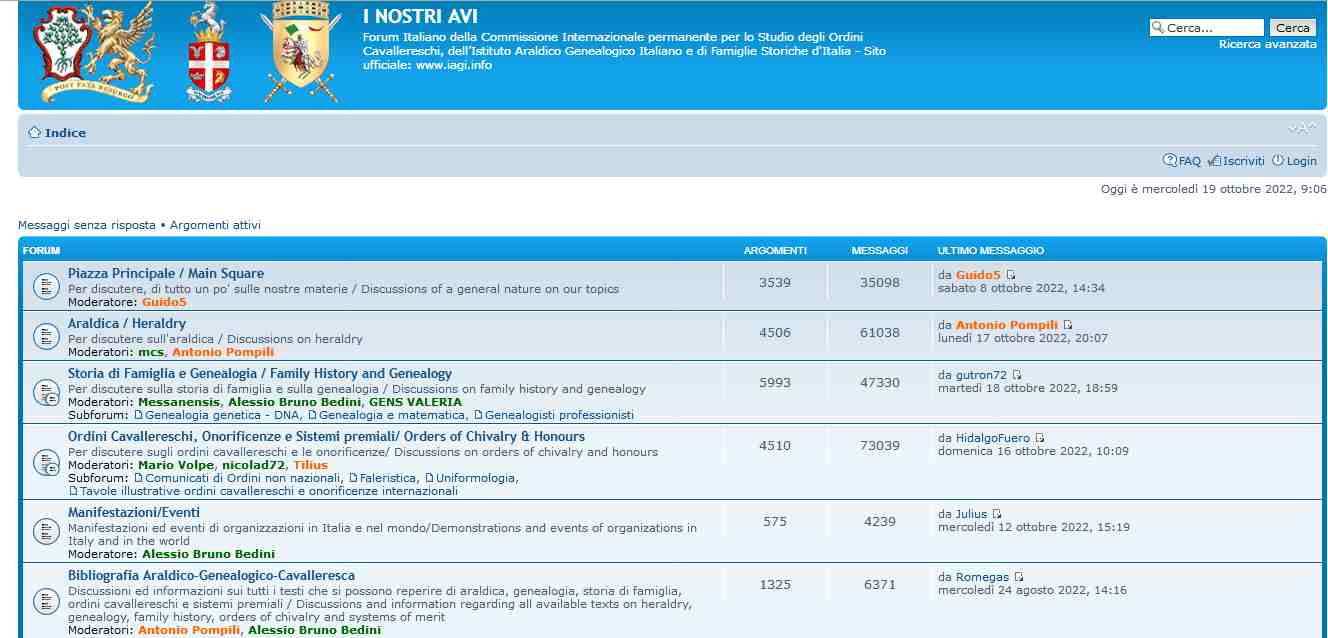

contatti : pierluigi18faber@libero.it

ing. Pierluigi Carnesecchi

MANUALE DI RICERCA GENEALOGICA GRATUITO

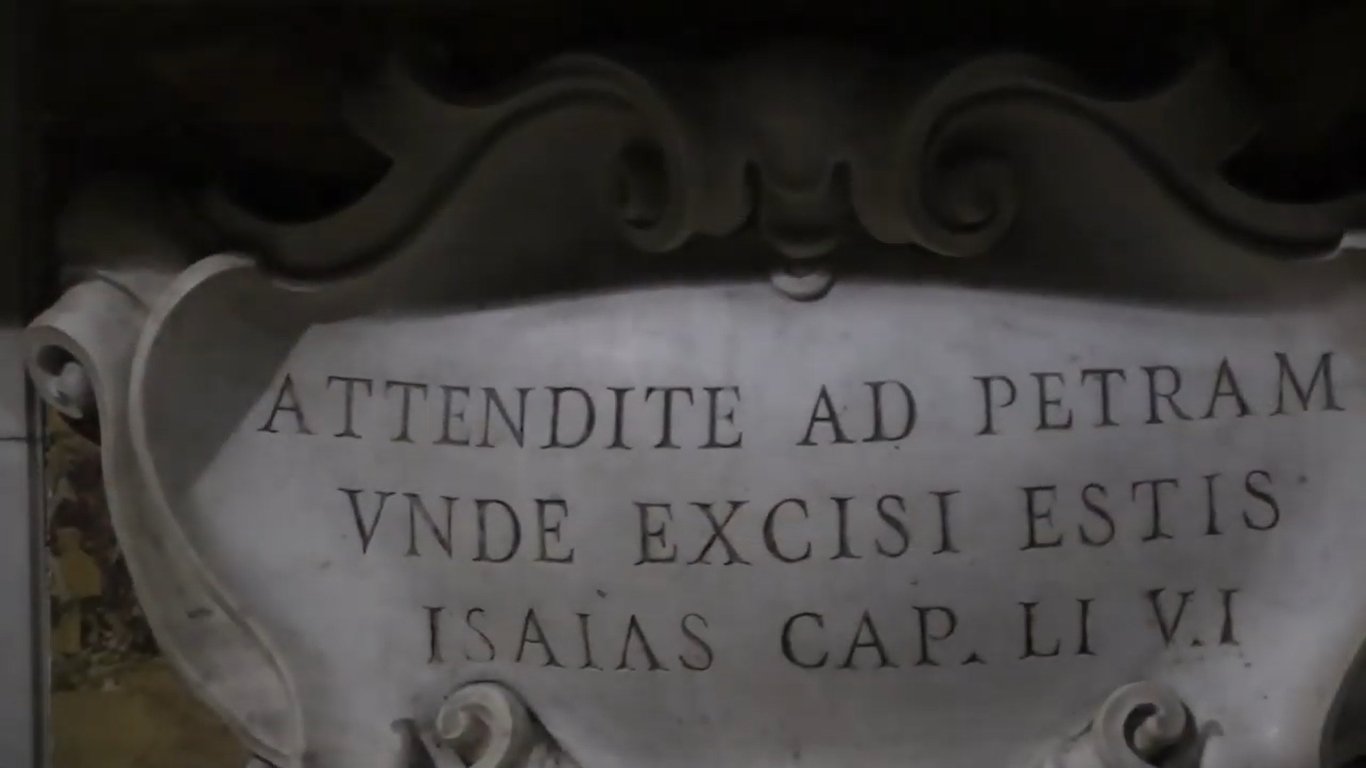

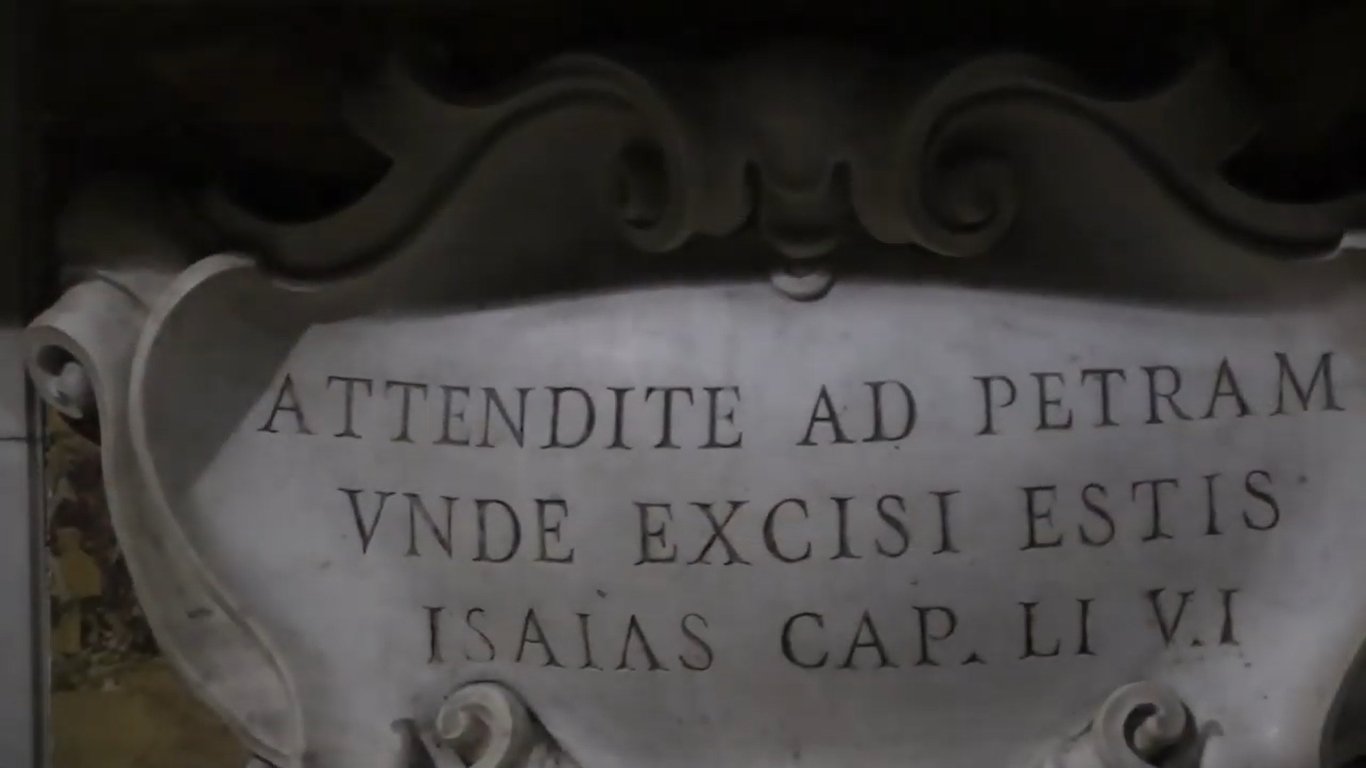

Attendite ad petram unde excisi estis

........Considerate la roccia onde foste tagliati, ( e la buca della cava onde foste cavati..........) Isaia capitolo 51 Antico Testamento

meditate sulla roccia da cui siete stati tagliati . Riflettete sulle vostre origini:

DUE MOTIVI DEL PERCHE' E' UTILE LA RICERCA GENEALOGICA E FAMILIARE

A : E' NOSTRO DOVERE RICORDARE E FAR RICORDARE I NOSTRI MORTI, ED E' PER LO STESSO PRINCIPIO NOSTRO DIRITTO CHIEDERE AI NOSTRI VIVI DI ESSERE RICORDATI A NOSTRA VOLTA , PER SFUGGIRE AL NULLA INCOMBENTE

B : IL RICORDO E' ESPERIENZA. L'ESPERIENZA DI MIGLIAIA E MIGLIAIA DI VICISSITUDINI UMANE E DOVREBBE POI SERVIRE AD EVITARE AGLI UOMINI DI RIPETERE ERRORI GIA' COMMESSI ED A RIPARTIRE PROPRIO DA QUEGLI ERRORI PER COSTRUIRE UNA VITA MIGLIORE PER TUTTI , EVITANDO I PRIVILEGI E LE RENDITE DI POSIZIONE. qUESTO S'INTENDE PER RICERCA DELLA FELICITA'

Nella Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d'America (4 luglio 1776) leggiamo che «tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal Creatore dotati di certi inalienabili diritti, tra questi diritti vi sono la Vita, la Libertà e il perseguimento della Felicità».

Il perseguimento della felicità come diritto inviolabile, costituzionalmente garantito.

Significa che la felicità dei cittadini è qualcosa di cui i Governi devono farsi carico e qualora non siano in grado di garantirla, il popolo (We, the people leggiamo nel Preambolo della Costituzione americana) ha diritto di pretendere un nuovo Governo che organizzi i suoi poteri in una forma che sembri al popolo più adatta ad assicurarla.

Attraverso poi le microstorie si puo' verificare e convalidare o contestare e tentare di riscrivere in modo corretto la macrostoria.

Svelando le manipolazioni che spesso la macrostoria subisce dalle classi dirigenti che sempre cercano d'imporre una loro verita'

Ricordate che tanti hanno interesse a modificare la storia e a farla apparire con interpretazioni piu' utili ai loro interessi

Ma solo la STORIA vera e' utile come esperienza

Le favole storiche sono una dannosa perdita di tempo per la collettivita'

Premessa : Ricordate che la storia e' una sorta di esperienza collettiva e come tale va assunta a maestra di vita.

Pensate e valutate con la vostra testa. Date sempre una vostra interpretazione agli avvenimenti non accontentatevi di accodarvi a quello che dicono gli altri.

Neanche a quello che dicono gli storici troppo spesso , consapevolmente o inconsapevolmente, finiscono al servizio di ideologie

...............perche' ciascuno di noi col proprio volto e i propri sentimenti , contribuisce a creare nel mondo la violenza e la solidarieta', l'ingiustizia o la pieta' e la misericordia...............

da la "storia d'Italia di Indro Montanelli Rizzoli editore

Il 13 aprile del 2021 Alfeo Giacomelli se ne e' andato L'amico Francesco Lenzi scriveva allora :

...........Tra l'altro, in qualche modo, come con quasi tutte le famiglie appartenenti alle “Corti del Reno”, i Giacomelli erano imparentati anche con noi Lenzi: la ricerca genealogica è una ricerca complessa e articolata che va analizzata nel suo insieme e nella sua totalità, questo è stato uno dei primi grandi insegnamenti di Alfeo.

Alfeo è stato uno studioso intelligente, poliedrico, attento, preciso a tal punto che nulla poteva essere scritto e definito se non sulla base di documenti certi. Alfeo mi ha insegnato a leggere la storia, a capirne le dinamiche e l'evoluzione nel corso dei secoli soprattutto attraverso la microstoria e le vicende occorse alle nostre famiglie, interpretandola non con gli occhi di oggi ma con quelli del tempo in cui si è svolta e questo lo si può fare solo e solamente attraverso la lettura attenta delle fonti che sono gli atti di stato civile, gli estimi, i catasti, i rogiti, i censimenti, le memorie di qualsiasi genere, anche criminali, i testi e tanto altro, ma anche i palazzi, le opere d'arte, le chiese e gli stemmi.

Potrei stare qui le ore a parlare di Alfeo, della sua gentilezza, della sua sensibilità, della sua generosità, della sua bontà, della sua sconfinata cultura, della sua pazienza, del suo amore per la storia ma chi lo ha conosciuto lo sa, chi invece non ha avuto la fortuna di conoscerlo, o di comprenderlo, si è perso una grandissima occasione di crescita, di maturazione delle proprie conoscenze dell'uomo e della vita perché è vero che solo conoscendo e interpretando correttamente il passato si può progettare un futuro migliore. .........

La macrostoria orienta miliardi di microstorie

Microstorie di tanti individui che subiscono le scelte di pochi

L'esperienza che viene da quei miliardi di microstorie puo' pero' generare un flusso destinato a cambiare la macrostoria e ad imponendole nuove direzioni piu' consone alla dignita' e alla felicita' di tutti

Chi si occupa di genealogia in realta' e' storico di microstoria. Ed ha la responsabilita' di trarre una morale dai suoi studi e di porgerla agli altri

Gli uomini debbono imparare a vivere per essere felici sulla terra, nel rispetto del vicino

Non sappiamo niente di altre vite ultraterrene, questa e' la sola vita che siamo sicuri di avere quindi non sprechiamola permettendo errori gia' commessi in passato

La corretta visione del passato e' una strada per la costruzione di un futuro piu' giusto e dignitoso per l'umanita'

PURTROPPO VENIAMO DA CIRCA 3 SECOLI DI CULTURA DEL PRIVILEGIO NOBILIARE . SECOLI IN CUI SI E' ALTERATA E MISTIFICATA PROFONDAMENTE LA STORIA PER GIUSTIFICARE PRIVILEGI ANACRONISTICI ED ASSURDI

OGGI OCCORRE RIPULIRLA DALLE MOLTE FALSITA' E DALLE MOLTE STUPIDAGINI INCULCATE PER PUNTELLARE UNA COSTRUZIONE CHE ALTRIMENTI NON SAREBBE STATA IN PIEDI

QUINDI INTANTO COMINCIATE COL DUBITARE DELLE VECCHIE STORIE

Il passato si legge con i documenti coevi. Documenti che debbono essere quelle che vengono chiamate fonti primarie

Lo storico puntella le sue conclusioni a mezzo di fonti primarie e solo talvolta attraverso fonti secondarie che egli cita e ritiene degne di fede

Vale insomma il principio che tutte le fonti debbono poter essere verificate nella loro autenticita'

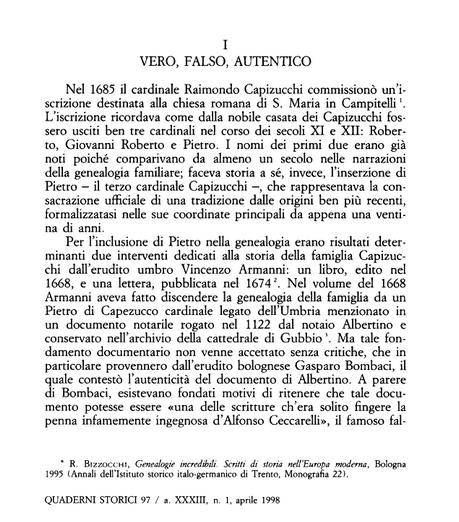

Un documento ieri come oggi non e' sempre vero

Bisogna guardarsi da una gran quantita' di falsi . Esistono antiquari specializzati nel riconoscere i falsi e non sempre riescono

Dal punto di vista politico la Chiesa cattolica ( detentrice della cultura per lunghi tratti della storia ) ha realizzato molti falsi

Un documento che per secoli ha avuto un gran peso nella disputa tra il potere statale e il potere teologico e' la famosa donazione di Costantino che l'umanista Lorenzo Valla dimostro' falso nel 1440 ( Costantino 27 febbraio 274 – 22 maggio 337 : una menzogna utilizzata per oltre 1.100 anni )

La Chiesa cattolica e' stata una grande produtrice di documenti falsi sia a fini teologici , sia per dar valore all'amico , sia per denigrare il nemico

Vedi le interpolazioni false sui documenti addirittura di Giuseppe di Arimatea per arrivare a Federico II (lo stupor mundi ) il grande nemico della chiesa medioevale in cui la Chiesa tento' di far vedere l'Anticristo dell'Apocalisse

Una premessa :

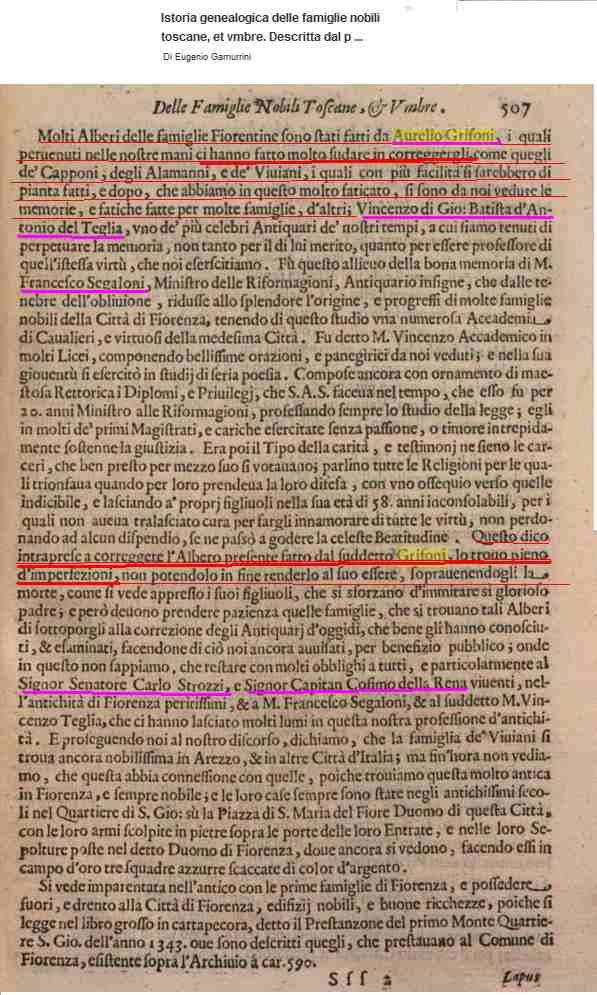

COGNOMI false convinzioni che ancora persistono sulle origini dei cognomi fiorentini

Nell'ambito privato vi sono in circolazioni moltissimi falsi

In questo caso le falsificazioni sono falsificazioni che riguardano il prestigio della famiglia, con cui si crea una storia che ha radici piu' antiche e falsi legami con famiglie prestogiose dell'antichita' ( ma una qualunque alterazione della microstoria coinvolge in qualche modo la macrostoria )

Una delle piu' importante falsificazioni nella storia familiare riguarda la Famiglia Bonghi di Bergamo.

Produzione di documenti falsi talmente vasta e sofisticata da essere in grado di modificare la lettura della storia del Comune di Bergamo e disorientare gli storici per lunghissimo tempo

Saggio del dr Francois Menant

Alterazione della storia di Bergamo la famiglia Bonghi

Occhio quindi alle tante genealogie che trovate anche su siti in un certo modo ritenuti affidabili .Quando una genealogia scende sotto il XII secolo cominciate a sentire il bisogno di stare particolarmente all'erta

Nei secoli XVI , XVII , XVIII vi e' un proliferare di genealogisti senza scrupoli che giungono ad alterare e persino a distruggere documenti coevi per introdurre personaggi e inesistenti all'interno di elenchi per evitare che documenti rivelassero la falsificazione, utilizzando pergamente antiche opportunamente raschiate dal contenuto originario e inchiostri fabbricati col procedimento antico

Cosi compaiono pezze di appoggio false introdotte fraudolentemente all'interno degli archivi stessi, cosi compaiono diplomi di nobilta' mai concessi

Lo svilupparsi nel secolo XX del metodo prosopografico per lo studio dei "ceti dirigenti" ha portato alla scoperta di molti falsi documenti e alla revisione di molti alberi genealogici

Non buttate il Crollalanza.....falsificazione

Come Virgilio è la guida di Dante nel viaggio attraverso i nove cerchi infernali e nell'ascesa al monte del Purgatorio.Anche noi abbiamo bisogno di una guida nella nostra discesa alle origini

Introduciamo e impariamo a conoscere ora un concetto fondamentale : "il cognome moderno" cioe' il filo rosso ( la guida) di buona parte della ricerca genealogica e della ricostruzione di storia familiare che ci sara' possibile fare

Ci guidera' per buona parte del viaggio fino a giungere "all'eta' del patronimico" in cui ci lascera' in altre mani e dove iniziera' una parte diversa del viaggio

INDIVIDUAZIONE VERBALE E SCRITTA IN ASSENZA DI COGNOME

individuazione verbale in mancanza di nome familiare :

In una societa' poco numerosa o in una societa' poco diversificata inizialmente prevalse il nome unico ed al piu' la mansione o il lavoro

l'estensione demografica della comunita rende l'individuazione piu' difficile , per cui le parole utilizzate per esprimerla sono di necessita' piu' complesse

Antonio chi ? ...............Quale Antonio ? il fabbro .Ce ne sono diversi di Antonio che fanno i fabbri

Allora lo si lega a qualche particolare della memoria collettiva : quello che ........

dapprima si ricorre al rapporto parentale : figlio di .......nipote di .........fratello di .........

Cioe' il PATRONIMICO cioe' qualcosa legato al padre : nella forma X+Y+Z

Talvolta e' la madre a venire chiamata in causa : il figlio della Tosa , il figlio della Bella, ...........

A maggior chiarezza aiuta il mestiere praticato da lui o dal padre

poi alla toponomastica : quello che abita vicino a.................o colui che viene da ...........

per un proprietario si ci aiuta col nome delle terre che possiede

per altri ci si aiuta con un eventuale soprannome o al soprannome del padre o addirittura al soprannome del nonno

.......................................

QUINDI

Individuare vuol dire ricercare quella caratteristica che diversifica un elemento dagli altri dell'insieme

In un gruppo umano esaurito il nome si utilizza il nome del padre e talvolta il nome del nonno

poi tutta una serie di elementi ausiliari

in modo particolare il soprannome

l'individuazione notarile

richiede una precisione maggiore di quella verbale, una identificazione che tenti di resistere alle omonimie ed allo scorrere dei secoli per assegnare dei diritti all'individuo ed ai suoi eredi

Il NOME FAMILIARE O COGNOME in una societa' ancora chiusa alle grosse migrazioni e' un passo in avanti

riguarda un gruppo parentale ( quasi sempre patrilineare )

Intanti chiariamo : IL COGNOME CE LO DANNO GLI ALTRI ,NON SIAMO NOI A SCEGLIERCELO

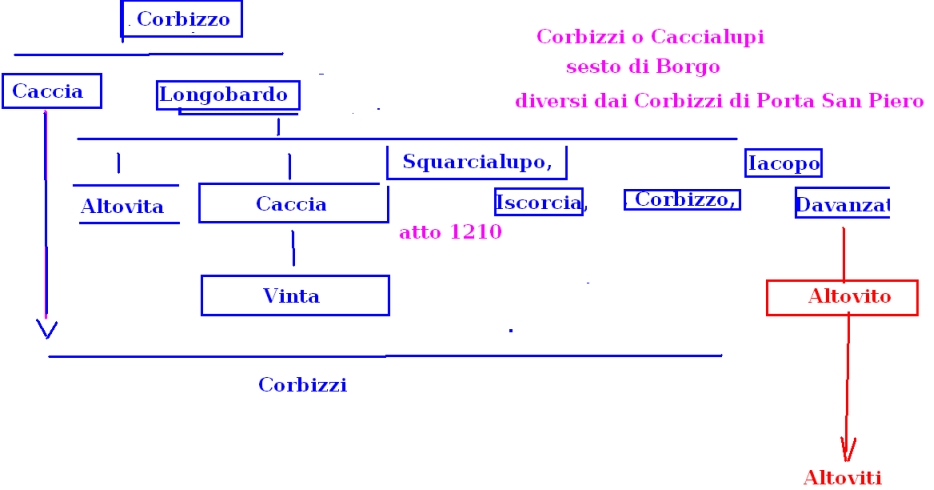

Uno stesso cognome nasce in luoghi diversi ,con capostipiti diversi

Valentini come figlio di Valentino , puo' nascere come cognomizzazione , in quel luogo tende a rimanere unico o a venire sostituito con un cognome nuovoin molti luoghi , ma fino a che non siano presenti grosse migrazioni ed ognuno resta confinato in un luogo non si presta a generare omonimie

LE RAGIONI DELLA TRASMISSIONE EREDITARIA

Probabilmente il cognome italiano nasce a Venezia poco oltre la meta' del secolo XI ( ed e' legato alla tradizione bizantina ) e poi ha una lenta diffusione nel resto d'Italia dove comincia ad attestarsi in un periodo di poco precedente al 1150 o di poco successivo al 1150 , secondo le zone

COME PASSO IN AVANTI esprime UN CONCETTO SOCIALE NUOVO : l'importanza dell'appartenenza ad un gruppo di persone

La famiglia assume nella societa' un valore. Sempre piu' famiglie diventano importanti nella societa' . Quindi nella vita politica entrano dei fattori nuovi

E la politica subisce un cambiamento. Con un incremento di soggetti che intervengono a determinarla

Insomma, dobbiamo domandarci , perche' si sente il bisogno di inserire il nome familiare nei criteri d'individuazione ?

E perche' fino ad allora non se ne era sentito il bisogno ?

Ripetiamo :

Comincia a sentirsi l'aumento della pressione demografica: la popolazione inizia a crescere

Inoltre la mancanza di una identificazione precisa nei documenti puo' essere che voglia dire che non ne era sentito il bisogno in una societa' che si presentava immobile economicamente e socialmente

e puo' essere che voglia parlarci di una concezione della societa' che fino ad allora non aveva previsto e non faceva immaginare cambiamenti in futuro ma che ora cominciava a registrarne con una frequenza importante

E solo quando nella societa' comincia a prodursi un cambiamento ( aumenti di ricchezza e crescita sociale e forti divaricazioni ) che rende utile ( se non necessario ) far sapere che si e' figli o nipoti di qualcuno, che comincia quindi a comparire il nome familiare o cognome moderno

: La proprieta' di beni e di diritti in cui questi beni e questi diritti cominciano a trasferirsi

: Beni comuni ed in esclusiva a ben determinate famiglie

il passaggio tra l'identificazione di un individuo a l'identificazione di un individuo sia come singolo sia come facente parte di un gruppo familiare segna un cambio di qualcosa da definirsi all'interno della comunita' che ha fortieffetti politici

: Essere della consorteria degli Adimari o esserne riconosciuto come orbitante nella sfera sociale e politica

...." queste parentele di cognome alcune delle quali composte da molte decine di maschi adulti dominavano la vita della comunita' esprimendo prima di tutto una vera forza militare

...Ovvio che le parentele formassero il contestoe fornissero il linguaggio della lotta per la preminenza , della compensazione dei torti , dell'esercizio della vendetta..."

...nel clima in cui nascono i primi cognomi la solidarieta' tra coloro che portano unmedesimo cognome : prima di tutto tra i discendenti effettividi comuni antenati maschi, ma anche tra cognati.......................................... l'appartenenza ad una parentelapoteva certamente coinvolgere individui e nuclei familiari in origine estranei. A questo proposito l'osservazione di n tribunale genovese nel 1665 "quando uno d'una parentella o sia cognomee'inimico d'un altro sogliono le parentelle unirsi per quanto non sijano congiunti di sangue

...de cognomine et parentela......

La ricerca genealogica ha come spirito guida il cognome "moderno"

Specifico cognome "moderno" perche' e' inutile confonderlo con il cognome romano o col sistema d'individuazione romano infatti per quanto riguarda il cognome la frattura col mondo romano e' abbastanza netta

SALTO SUBITO ALLA CONCLUSIONE LE PRIME COGNOMIZZAZIONI IN TOSCANA ( E RIGUARDANO SOLO FAMIGLIE DEL CETO DIRIGENTE DI QUEL MOMENTO ) AVVENGONO UN PERIODO COMPRESO TRA LA META' DEL XII SECOLO E LE PRIME DECADI DEL XIII

LO SVILUPPO SOCIO-POLITICO ERA DIVERSO NELLE VARIE CITTA' TOSCANE .

PISA E LUCCA ERANO COMUNITA' CON UNA RINASCITA STORICA E COMMERCIALE CHE SI SPINGEVA MOLTO INDIETRO ED ERA DI PARECCHIO ANTERIORE ALLA RINASCITA FIORENTINA MA IL FENOMENO COGNOMIZZAZIONE AVVIENE PER TUTTE NEI MEDESIMI ANNI

DOBBIAMO PORRE IN EVIDENZA COME IN TOSCANA TRA LA FINE DEL XI SECOLO E LA META' DEL XII SECOLO VENISSE INTRODOTTO L'USO DELL'ARALDICA

E L'ARALDICA TOSCANA AVESSE RISPETTO ALLA ARALDICA NORDEUROPEA LA TENDENZA A UN BLASONE FAMILIARE ( CIOE' NON INDIVIDUALE )

SI PUO' PENSARE CHE L'ARALDICA ABBIA SVOLTO UN RUOLO DI INCUBATORE E DI CATALIZZATORE PER I PRIMI COGNOMI

Avanti all'utilizzo dei cognomi vigeva il sistema patronimico nella forma X figlio di Y nipote di Z ( in forme piu' semplificate o in forme piu complesse : complesse cioe' che prevedevano l'uso di elementi aggiuntivi come soprannomi mestieri provenienze ecc...) che come spieghero' alla lunga si rivelava un sistema disgregante il gruppo parentale

La memoria dei legami parentali non superava il secolo ( come oggi dove si fa fatica a ricordare il bisnonno ) , dopo un secolo infatti difficilmente in mancanza di un sistema unificante si conservava memoria del legame parentale mentre nel frattempo operavano gli stessi fattori disgreganti odierni : liti ,interessi ereditari . convinzioni politiche , amicizie diverse , stato sociale e ricchezza che fanno si che anche oggi i membri di una stessa famiglia si sparentino ( e questo nonostante la presenza di un cognome )

Nei secoli intorno al 1000 il numero dei parenti e la loro capacita' di far gruppo coeso era segno di forza all'interno della comunita'

TUTTI I PRIMI COGNOMI RIGUARDANO GRUPPI PARENTALI CHE FANNO PARTE DEL CETO DIRIGENTE CHE SI IMPONE IN QUEL MOMENTO

drssa ENRICA SALVATORI -------- In sostanza fino alle soglie del Duecento a Pisa vige praticamente incontrastato e diffuso nei vari ceti sociali un unico sistema di denominazione degli individui, che si rispecchia nella formula X filius Y ; parallelamente, tuttavia, le famiglie socialmente e politicamente più importanti, che assumono una precisa strategia famigliare di coesione, di unità di interessi e di residenza, elaborano una formula di denominazione collettiva che li identifica chiaramente, nei confronti della società cittadina, come gruppo compatto. Tale 'coscienza di sé' è così forte e così poche sono le famiglie che possono vantarla, che l'uso di questa formula risulta fatalmente limitato ai casi in cui i membri del gruppo agiscono insieme, collettivamente, a difesa appunto degli interessi di famiglia.

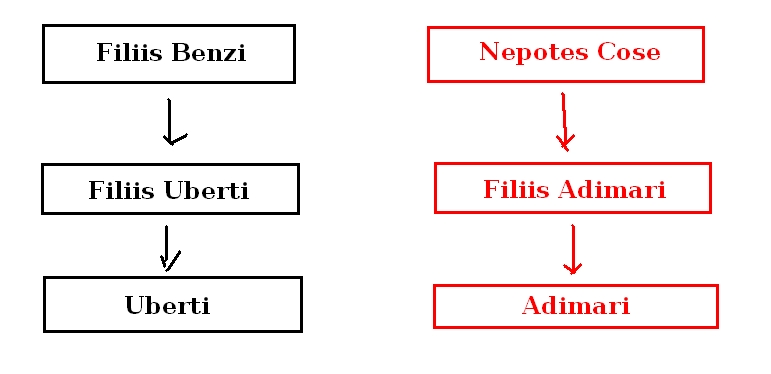

QUASI TUTTI I PRIMI COGNOMI SI ORIGINANO DAL NOME DI UN ANTENATO PER CUI NEL MOMENTO IN CUI APPAIONO SI FATICA A DISTINGUERLI DA UN PATRONIMICO

POICHE' LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEL COGNOME E' L'EREDITARIETA' TRA LE GENERAZIONI E' EVIDENTE CHE DI IMPRESCINDIBILE AIUTO E' LA RICOSTRUZIONE GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA PER COMPRENDERE QUESTO FONDAMENTALE MOMENTO

ANCHE PERCHE' IL NOME FAMILIARE NON GODE DI UN PRIVILEGIO DI UNICITA' ANCHE IN GEOMETRIE GEOGRAFICHE RISTRETTE . COSA EVIDENTE AD ESEMPIO PER I ROSSI, I LOMBARDO, I PIERI ...................

UNA FAMIGLIA CON UN CERTO NOME FAMILIARE NON E' DETTO ABBIA LEGAME GENEALOGICO CON UNA SUCCESSIVA COL MEDESIMO NOME FAMILIARE

Credo che la datazione della nascita del cognome fuor che dal dr Roberto Bizzocchi ( ed in parte dal dottor Michele Luzzati ) sia stato argomento di studio molto se non del tutto trascurato dagli storici italiani

Stranamente :

Questo fatto infatti porta a grande confusione quando gli storici o i genealogisti affrontano il tempo in cui il cognome di una famiglia non c'e' ancora ma si sta formando scambiando spesso per cognome quello che solo e' un patronimico o accettando come vere attestazioni infondate di cognomi quando ancora non potevano esistere

Noto le mie medesime considerazioni sull'individuazione familiare , in uno studio ormai un poco datato sull'onomastica pisana della drssa Enrica Salvatori

Enrica Salvatori----Una qualsiasi indagine sulla nascita e sulla diffusione del cognome entro le più importanti famiglie pisane è considerevolmente facilitata dal fatto che molte di queste sono state oggetto di studi prosopografici approfonditi, alcuni già pubblicati (40), altri ancora contenuti in tesi di laurea, conservate presso il Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa . Si tratta nella grandissima maggioranza di famiglie del ceto consolare cittadino, importanti per agiatezza economica e coinvolgimento politico, per le quali si può risalire ad antenati di XI secolo. Tuttavia, al di là del ben giustificato ottimismo che tale abbondanza di lavori induce nello studioso di antroponimia, devo purtroppo notare che solo in poche di queste opere ho riscontrato una decisa sensibilità verso le questioni antroponimiche, che si esplica essenzialmente con l'attenzione al significato e all'uso dei patronimici e col rilevare tempi e modalità della prima comparsa del nome di famiglia. Nella maggior parte dei casi, invece, l'autore dello studio prosopografico non fornisce sistematicamente per ogni individuo la forma antroponimica con cui è espresso ma, una volta identificata la sua appartenenza a una determinata famiglia, lo nomina utilizzando un `cognome' che sovente compare più tardi o non è attestato in quella forma per quell'individuo. Nonostante questo 'vizio di forma' è tuttavia possibile ricavare diverse e interessanti considerazioni sugli usi antroponimici di queste famiglie, in gran parte già formulate dagli stessi autori degli studi prosopografici -----Enrica Salvatori

Invece e' molto utile capire quando un cognome nasce e sapere quando non lo si deve cercare nei documenti perche' non ancora esistente

porto esempi danteschi ( come piu' accessibili a tutti ) :

il Bellicione Berti Ravignani come Bellincione della famiglia dei Ravignani

il Cacciaguida dantesco proposto spesso con un inaccoglibile Cacciaguida della famiglia degli Elisei

Cacciaguida l'antenato di Dante non aveva un cognome : le varie enciclopedie che lo definiscono Cacciaguida degli Elisei sbagliano Uno perche' non e' provato da niente che tra gli antenati di Cacciaguida figurasse un Eliseo . Due perche' al tempo della nascita di Cacciaguida ( per il quale deduttivamente e convenzionalmente si considerano i seguenti dati anagrafici Firenze, 1091 circa – Palestina, 1148 circa ) a Firenze non esisteva l'uso del cognome

Eliseo fratello di Cacciaguida infatti non era uno degli Elisei era semplicemente l'eponimo degli Elisei cioe' l'antenato da cui prendono il cognome familiare

Quando si parla di Bellincione Berte dei Ravignani si parla di un personaggio che probabilmente era figlio di un Berto di un Ravignano ma non non si puo' parlare di un individuo appartenente ad una famiglia cognominata Ravignani di cui in quel tempo non esisteva il cognome a Firenze

Capita anzi capitava negli anni passati che lo storico serissimo si lasciasse avviluppare nella trappola di dare a un gruppo parentale un cognome in tempi in cui non lo ha ancora (precorrendo il futuro)

Ho letto e riletto Enrico Fiumi nelle sue opere su Prato e San Gimignano e sempre una cosa mi ha dato una sensazione sgradevole

L'ottimo e acuto storico perde storicita' nel dare un cognome a individui che ancora non lo hanno , un cognome insomma che avranno solo i suoi discendenti

E mi pare che questo falsi e confonda il lettore e lo disorienti su un argomento cosi importante

A seminar confusione ha contribuito in modo massiccio la Nobilta' come classe sociale

Questa classe tento' per alcuni secoli una sorta di profondo restyiling delle proprie origini , cancellandone ogni traccia di fortuna mercantesca e sprofondandole nell'alto medioevo , con la creazione di una reticolo articolato di falsita'

Le famiglie nobili o che vantavano di esser tali ( come vedremo nella seconda parte ) infatti hanno sin dal XIV secolo costruito una falsa storia da cui ancor oggi facciamo fatica terribile a liberarci

Falsa storia con false leggende talvolta sopportate con falsi documenti ( talvolta si sono create addirittura false lapidi marmoree ) Falsate le loro origini documentabili spostandole indietro di secoli

Poiche' il concetto di nobilta' e' sempre stato uno dei piu' vaghi tra le invenzioni dell'uomo, i nostri antichi cercavano di retrodatare il piu' indietro nel tempo le origini familiari

Anche Dante Alighieri tentera' di dare antichita' alla sua famiglia e allacciarla ai primi abitatori romani di Firenze

Boccaccio con l'intento di incensare il sommo poeta inventera' Eliseo dei Frangipani venuto da Roma ad abitare in Firenze , inventando una sequenza genealogica infondata e che avvalorera' anche una famiglia Frangipani di antichita' romana e una famiglia Elisei di antichita' fiorentina con un'antichita' anteriore al mille

Praticamente ogni famiglia nobile o che aveva l'ambizione di farsi passare per tale ha creato su di se una falsa storia che ha pero' confuso , talvolta, anche molto profondamente la percezione reale della storia dei luoghi italiani ( grandi citta' e piccoli paesi ) , e che e' compito degli storici attuali cancellare via via per riportare il tutto al vero

E questo sin dai tempi piu' antichi. In ambito fiorentino e' infatti oramai prevalente la posizione di quanti ri tengono che la famosa cronaca del Malispini altro non sia che una copia tardo trecentesca di quella del Villani costruita per dare antichita' ad alcune famiglie in particolare quella dei Buonaguisi ( contiene ad esempio , la poco credibile creazione di cavalieri fatta da Carlo Magno a Firenze )

La falsificazione genealogica e' antica forse quanto il mondo

Oggi la cosa puo' apparire patetica . Poi pero' ( a riprova di quanto un simile costume abbia avuto un effetto negativo nella cultura della massa ) si leggono cose improponibili ancora oggi .Talvolta scritte in buona fede da parte di appassionati ingenui e ignoranti talaltra scritte nella piu' cosciente malafede. Spesso cassa di risonanza a invenzioni e fantasie del passato .Ho RECENTEMENTE letto su Internet di un libro pubblicato nel corrente 2020 relativo alla famiglia fiorentina degli Agli fiorentini , a cui si attribuisce ( nel 2020 ! ) l'origine da una Gens romana

E' una pazzia storico-genealogica una cosa del genere. Trionfo del kitsch : dell'ignoranza o della facciatosta . Non esiste nessuno studio storico in grado di documentare legami ( nemmeno sospetti ) tra famiglie "moderne" e gens romane ( la cesura col mondo romano e' netta segnata da una totale mancanza di patrimonio documentario ). Nemmeno le famiglie piu' importanti della Roma moderna possono superare con le loro radici il periodo medioevale. Anche tenendo conto che la citta' di Roma nel medioevo decade alle dimensioni di un paesotto di 30.000 abitanti : le possibilita' di dimostrare che una Gens romana sia sopravvissuta in mezzo ad uno spopolamento cosi massiccio ( dovuto ai lunghi periodi di pestilenze , carestie , saccheggi , uccisioni per guerre , mescolamenti razziali ) e sia riuscita a superare la decadenza economica che tende a rarefare i documenti, e ' folle

Quando qualcuno vi rimanda a personaggi del secolo XI diffidate . Ben poche famiglie sono in grado di documentare antenati nello XI secolo

VI RIMANDO AD ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI SUGLI ANNI DI NASCITA DEI PRIMI COGNOMI IN TOSCANA E FORSE IN BUONA PARTE DELL'ITALIA

E ALLA CONSIDERAZIONE CHE :

UNO STORICO NON DEVE IGNORARE A QUANDO DATANO I PRIMI COGNOMI NEI LUOGHI DI CUI STA RICOSTRUENDO LA STORIA; PERCHE' L'INIZIO DELLA COGNOMIZZAZIONE HA CONSEGUENZE POLITICHE E SOCIALI DA NON TRASCURARSI

E ATTIRO L'ATTENZIONE SULLA FUNZIONE DELL'ARALDICA NEL CONGELAMENTO E NELLA FISSAZIONE DEL NOME FAMILIARE

come nascono e quando i primi cognomi

B> Il cognome e lo stemma

OGGI TUTTI ABBIAMO UN COGNOME

MA OGNI FAMIGLIA ( GRUPPO PARENTALE ) HA UNA SUA STORIA

VI SONO FAMIGLIE CHE SI SONO COGNOMINATE PRIMA ED ALTRE CHE SI SONO COGNOMINATE DOPO : LA COGNOMIZZAZIONE DELLE FAMIGLIE ITALIANE E' UN PROCESSO MOLTO LUNGO CHE GIUNGE IN TALUNI LUOGHI FIN QUASI AL MILLEOTTOCENTO

CIOE' PER ALCUNE FAMIGLIE PERSISTE FIN QUASI AI GIORNI NOSTRI LA MANCANZA DI UN COGNOME STABILE

Molto interessante l'uso di un soprannome al cognome , comune a varie parti d'Italia

vedi questo saggio del dr Massimo Angelini

cultura_genealogica Soprannomi di famiglia e segmenti di parentela

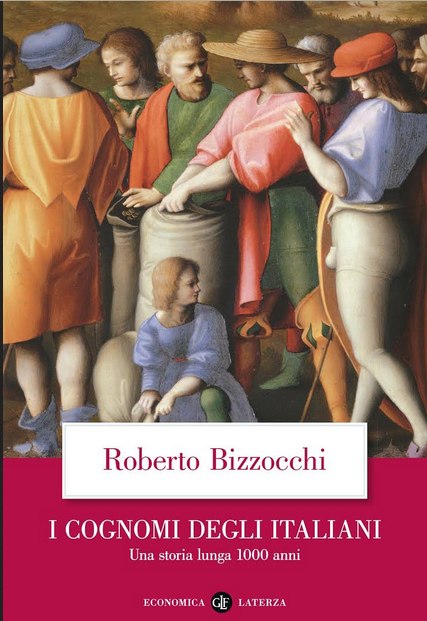

Sul cognome un recente libro :

Porto l'attenzione sul dr Roberto Bizzocchi che ha pubblicato uno studio sui cognomi italiani con le edizioni Laterza

I COGNOMI DEGLI ITALIANI Una storia lunga 1000 anni

di cui consiglio vivamente la lettura

Studi di questo tipo sono rari e preziosi e con un minimo di documentazione rarissimi e' quindi un'opera utilissima che da notevoli spunti di riflessione e quindi da leggere senzaltro

Non condivido il modo di proporre alcune argomentazioni relative alla nascita del cognome , ma trovo l'opera valida e meticolosa nel mostrare il lungo percorso , non sempre senza ostacoli , che porta alla fissazione del nostro cognome cioe' del cognome nella forma che portiamo ai giorni nostri

ALBERI GENEALOGICI

L'IMPORTANTE CONCETTO DI " MRCA"

Alla base di albero genealogico globale vi e' l'importante concetto di MRCA

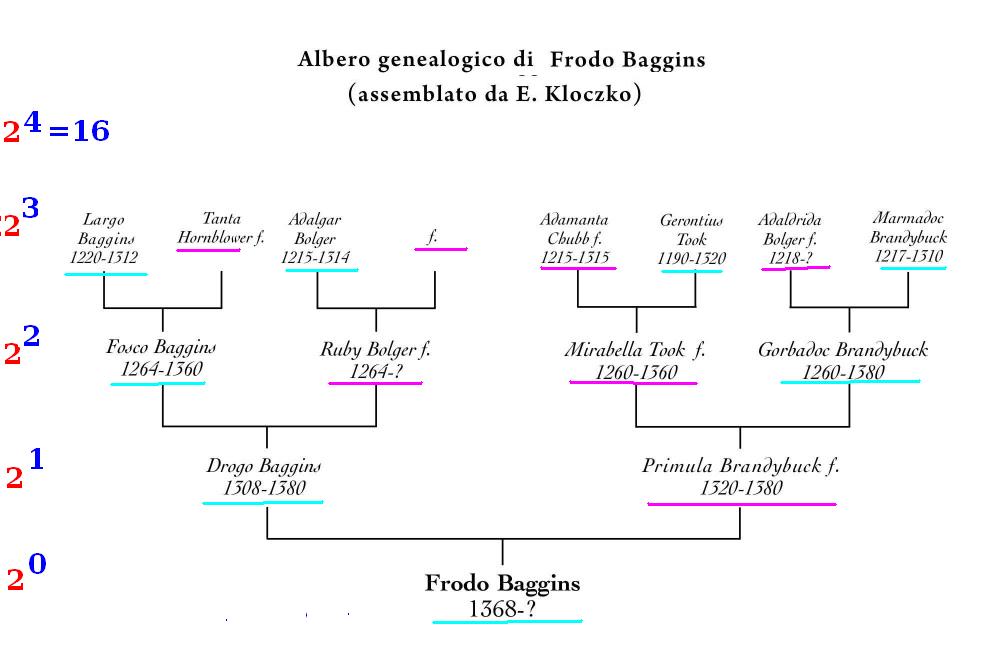

ALBERO GENEALOGICO PERSONALE O PLURICOGNOMINALE

E' un albero genealogico che considera solo e tutti gli ascendenti dell'individuo

tratto da : Associazione italiana studi tolkieniani

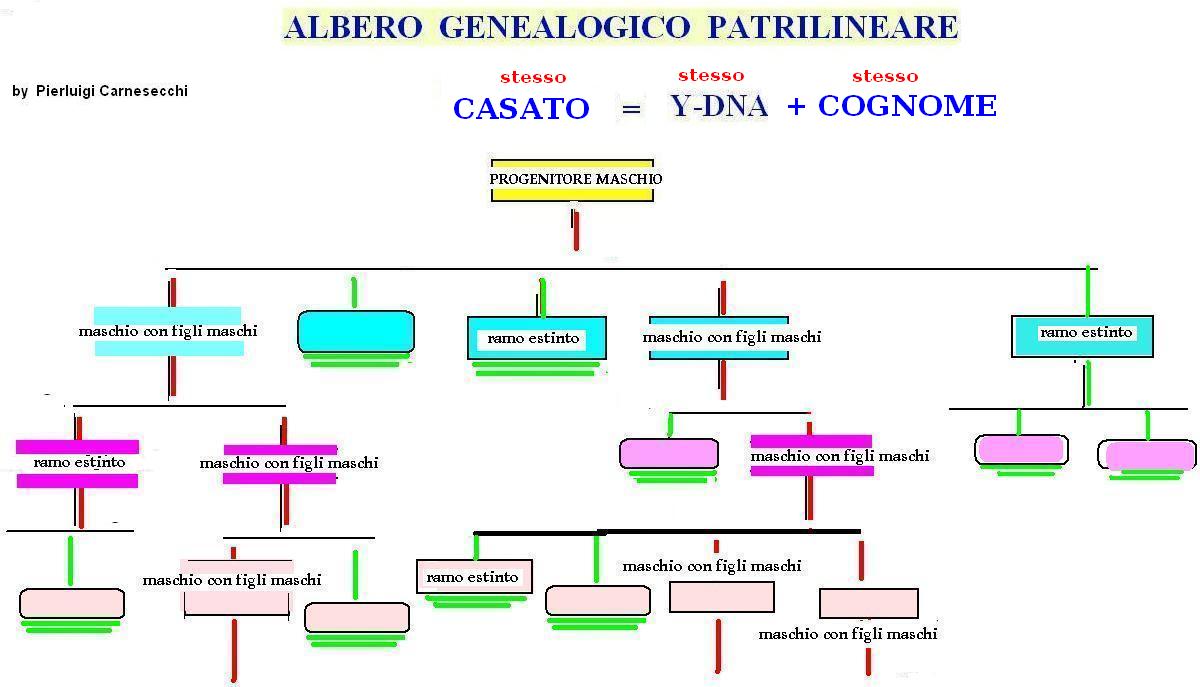

ALBERO GENEALOGICO PATRILINEARE

che puo' essere

PARZIALE : comprende solamente il proprio padre il proprio nonno il proprio bisnonno e cosi via coinvolgendo i propri ascendenti in un filo diretto

TOTALE comprende tutti gli individui ascendenti di ugual Y-DNA ( casato = cognome + y-dna ) ,

Come ho sottolineato vi e' una bella differenza , anche concettuale, tra l'albero genealogico individuale o pluricognominale ” e l'albero genealogico patrilineare”

L'albero genealogico patrilineare e' legato al CASATO ( cognome e Y-DNA) quindi l'unico con cui la genetica in futuro potra' formare un tuttuno

L'albero genealogico individuale di un individuo e' composto di un numero grandissimo di cognomi e di personaggi tanto che con le medesime parole del dr Degli Uberti possiamo mostrare l'illogicita' e , volendo, l’ingiustizia di estrapolare solo alcuni cognomi da unire al nostro tra i tanti cognomi che fanno parte del nostro passato

FONDAMENTALE e' che' :

Apparteniamo tutti ad un albero globale , di cui l'albero personale e parentale sono semplici estratti

Chiaramente considerando ascendenti e discendenti e ascendenti degli ascendenti e dei discendenti , e discendenti degli ascendenti e dei discendenti considerando i legami per via maschile e i legami per via femminile noi siamo evidentemente semplicemente :

“parenti di tutti, ....cugini di tutti insomma”

e non c'e' grande personaggio che non possiamo con un po' di pazienza ricollegare al nostro “albero genealogico individuale”

E' evidente come i fattori distintivi di ogni individuo siano legati al DNA della Eva primordiale ( qualunque cosa s’intenda ) e al DNA dell’Adamo primordiale ( qualunque cosa s’intenda ) e ad un infinita' di apporti cellulari casuali tra gli infiniti che si accalcano Il cognome convenzionalmente nella nostra societa' si trasmette per via maschile e si lega pertanto coerentemente al solo Y-DNA

E’ evidente che la scelta di legare il cognome allo Y-DNA indirizza l’individuazione e che l’aggiunta di cognomi di diverso Y-DNA e’ una forzatura manifesta del sistema

Cosi un Toscano odierno puo' con poco impegno trovarsi parente con i Medici o gli Albizi o i Buondelmonti ed anche con Napoleone Bonaparte senza voler scomodare Carlo o Nefertiti o Confucio

Io sostengo che gli studi sullo Y-DNA sono ancora oggi 2024 , in fase embrionale e lo saranno ancora per un certo lasso indefinito di tempo

Un giorno saranno invece sicuramente risolutivi e ci daranno risposte genealogiche che oggi non sappiamo comprendere.

viewtopic.php?f=46&t=25243

Non oggi quindi , ma in futura saremmo in grado di verificare gli alberi genealogici patrilineari mediante lo y-DNA degli individui viventi dell'albero

Conviene quindi ad una sorta di trasparenza e coerenza genealogica limitarci al cognome singolo ( ove non vi siano motivi reali di confusione) nell'identificazione conservando e trasmettendo con cura inalterata l'impronta dello Y-DNA ricevuto dagli antenati

Ho voluto mostrare come implicitamente quella da me esposta sui cognomi multipli non e' una posizione isolata ma anzi dal punto di vista “genetico” e' la posizione comune

L'adozione di cognomi multipli, dovrebbe dal cultore delle nostre materie essere quasi sempre evitata

Utilizzato spesso nell’ambito della genealogia umana, il termine MRCA è l’acronimo di Most Recent Common Ancestor, ed indica il progenitore da cui tutti gli organismi di una specie sono discendenti diretti.

Ecco come il dr Degli Uberti divulga al grosso pubblico la realta' dello "antenato comune piu' recente" ( e implicitamente da una risposta alla illogica dell'uso di cognomi multipli )

https://www.progetto-radici.it/2021/02/ ... a-pensare/

L’antenato comune di tutta l’umanità è molto più vicino di quanto si possa pensare

By Pier Felice degli Uberti 19 Febbraio 2021

Avete mai pensato quanto è lontano genealogicamente da noi l’antenato comune a tutta l’umanità? Vi sembra uno stacco genealogico lontanissimo? Non è così ! Ricordate che se la durata della nobiltà, come noi l’intendiamo oggi, la si può definire più corta di un battito d’occhi nella storia dell’umanità, parrebbe che tutti noi abbiamo fra gli antenati dei sovrani che hanno retto le sorti di molti popoli e Nazioni. Dobbiamo quindi porci il seguente interrogativo: quanti antenati abbiamo?

Non sembra una domanda difficile, ma gli studiosi di genealogia cercano da anni di dare una risposta certa senza risultato. Ad ogni generazione ascendente si raddoppia il numero degli antenati (due genitori, quattro nonni e così via) quindi abbiamo ben 1024 antenati in 10 generazioni. Se poi facciamo il conto utilizzando 40 o 50 generazioni, il risultato finale provoca più di un trilione di antenati, che è più del numero di persone che hanno mai vissuto sulla terra. Questo dimostrerebbe che saremmo difronte al collasso della genealogia, non è così? Purtroppo non avendo dati italiani perché non siamo ancora avanzati in questi studi, devo attenermi a quanto è stato pubblicato sinora negli USA o nel Regno Unito, facendo riferimento agli studi svolti nelle isole britanniche, che pur presentando caratteristiche specifiche che potrebbero risultare diverse nel caso del continente europeo, nonostante tale premessa ci possono aiutare a capire la problematica.

Se nel 1215 vi erano in Inghilterra circa 2,5 milioni di persone, ciascuno dei residenti dell’Inghilterra del 1300 è un antenato di quasi tutti i britannici di oggi. La ricerca scientifica lo supporta: infatti in un articolo di demografia genealogica del lontano 1980 “Gli antenati alla Conquista normanna”, il demografo Kenneth Wachter ha calcolato che da 1,11 milioni di abitanti dell’Inghilterra alla conquista normanna del 1066 circa l’86% sono gli antenati di tutti i residenti attuali dell’Inghilterra.

Robin Fox, professore dell’università di Rutgers, ha stimato che l’80% dei matrimoni genealogicamente arcaici avvengono per forza tra cugini secondari lontani genealogicamente, così le stesse persone sono più volte ascendenti diretti, pertanto vediamo che l’albero genealogico si restringe sempre di più andando indietro con le generazioni. Questa riduzione di numero di antenati comuni dimostra che siamo tutti cugini (ovviamente o per lato paterno o materno o per entrambi i lati). Brian Pears, genealogista inglese e fisico, nonché programmatore di computer afferma, riferendosi come esempio alla popolazione della Gran Bretagna, che se ogni singolo matrimonio è avvenuto fra lontani cugini, allora in 30 generazioni avremmo ben esattamente 4.356.616 antenati, che è più della popolazione britannica dell’epoca.

In un articolo del 1999 intitolato “Recenti antenati comuni di tutti gli individui di oggi” Joseph Chang, professore di statistica all’università di Yale, ha mostrato come si può riconciliare il numero potenzialmente enorme dei nostri antenati con i quantitativi di persone che in passato hanno vissuto.

Il suo modello è una prova matematica che si basa su astrazioni come le distribuzioni di Poisson e le catene di Markov, ma può essere facilmente applicata al mondo reale. Nelle condizioni descritte nel suo articolo, l’antenato comune più recente di ogni europeo oggi (tranne che per i recenti immigrati al continente) era qualcuno che viveva in Europa in un passato sorprendentemente recente, solo 600 anni fa. In altri termini, tutti gli europei viventi oggi avrebbero tra i loro antenati lo stesso uomo o donna che viveva intorno al 1400. Prima di quella data, secondo il modello di Chang, il numero degli antenati comuni a tutti gli europei di oggi andò aumentando finché, circa 1000 anni fa, sarebbe prevalsa una situazione peculiare.

..............

Così il 20% degli europei adulti non avrebbe avuto discendenti che sopravvivono alla nostra epoca, mentre ognuno dell’80% restante sarebbe certamente un antenato di tutti i viventi oggi in Europa. Ovviamente questo studio non si basa su documenti (impossibili da trovare), ma sul semplice calcolo delle probabilità matematiche, che avranno riscontro nei prossimi anni quando disporremo di una mappatura genetica che ci permetterà di fare seri confronti nella popolazione. Il modello di Chang comprende un presupposto cruciale: l’accoppiamento casuale nella parte del mondo in esame. Ad esempio, ogni persona in Europa avrebbe avuto la stessa possibilità di sposare ogni altro europeo del sesso opposto. Come Chang riconosce nel suo lavoro, l’accoppiamento casuale non si manifesta nella realtà; un inglese è molto più probabile che sposi una donna inglese che una donna italiana, e così pure una principessa è molto più probabile che sposi un principe che un povero.

Queste partenze dalla casualità devono modificare in qualche modo la data degli antenati comuni più recenti degli europei. A Dublino Mark Humphrys, uno scienziato informatico presso la University of Dublin City che ha iniziato i suoi studi genealogici prima e dopo internet, suggerisce nella sua pagina web che in molte generazioni i modelli di accoppiamento possono essere molto più casuali del previsto. La mobilità sociale rappresenta una parte della miscelazione: ciò che Voltaire chiamava i piedi pigiati che scendevano lungo le scale, mentre gli stivaletti a cavallo li salivano. Allo stesso tempo, le rivoluzioni rovesciano gli ordini stabiliti, i paesi invadono e colonizzano altri paesi, e le persone a volte scelgono compagni da lontano, piuttosto che dalla porta accanto. Anche i più isolati del mondo – gli isolani del Pacifico, ad esempio – continuano a scambiare potenziali compagni con i gruppi vicini. Questa costante perdita di persone permette di applicare l’analisi di Chang a tutto il mondo. Ad esempio, quasi tutti nel Nuovo Mondo devono discendere da inglesi, persino persone di origine africana o nativa americana, a causa della lunga storia del matrimonio tra le Americhe. Pensate a grandi personaggi della storia come Giulio Cesare o Cleopatra e a quale distanza genealogica potrebbero essere con noi. Dovete sapere che allo stesso modo, quanti nel mondo di origini europee devono discendere da Maometto, come del resto discendono oggi Elisabetta II e Filippo VI in quanto hanno come ascendente la figlia dell’emiro di Siviglia, che si era convertita dall’Islam al cattolicesimo. Il modello di Chang ha implicazioni ancora più drammatiche. Poiché le persone migrano sempre da un continente all’altro, le discendenze si collegano velocemente. Ciò significa che il più antico antenato comune di tutti i 6 miliardi di persone sulla terra viventi oggi, ha vissuto probabilmente solo un paio di migliaia di anni fa; quindi la maggior parte delle persone del pianeta erano gli antenati diretti di tutti noi.

Confucio, Nefertiti, e quasi ogni altra figura storica antica, anche moderatamente prolifica, deve essere contata tra gli antenati di tutti. Lo stesso processo lavora avanti nel tempo; in sostanza ognuno di noi che ha figli possiede una linea che non va estinta ed è sospesa al centro di un’immensa clessidra genetica. Proprio come siamo discesi dalla maggior parte delle persone viventi del pianeta poche migliaia di anni fa, così fra diverse migliaia di anni, ognuno di noi sarà un antenato dell’intera razza umana, o di nessuno.

La densità di interconnessioni della famiglia umana potrebbe sembrare assumere alcune emozioni dalla ricerca genealogica. Humphrys vuole dimostrare che le radici di tutti ritornano allo stesso albero genealogico, ma ogni percorso al nostro passato comune è diverso e ricostruire quel percorso, utilizzando qualsiasi registrazione, potrebbe essere fattibile. Così si può ipotizzare che tutto il mondo occidentale sia discendente da Carlo Magno, e parrebbe certo che siamo tutti discendenti da Carlo Magno. ..................................................

A quanto dicono gli studiosi parrebbe che solo 1400 anni fa avemmo almeno uno stesso antenato comune che potrebbe appartenere sia al ceto dominante che alla più bassa classe sociale. Quindi, se vogliamo fare le “prove genealogiche” per dimostrare una diversità, ben venga, ma facciamole per tutti, e chissà che non si arrivi a comprendere che ci sono famiglie storiche sia a livello europeo che a livello locale, che magari hanno avuto più peso nella società di una famiglia nobile che vi ha inciso una tantum per una sola generazione, avendo poi vissuto nei discendenti di inconsistente luce riflessa; .............................

https://www.progetto-radici.it/2021/02/ ... a-pensare/

Ritengo di scarso significato , ricostruire un albero pluricognominale , seguendo l'ascendenza di una molteplicita' di cognomi perche fondamentalmente risalendo le generazioni noi siamo parenti di tutti e di tutte le famiglie dovremmo ricostruire la storia

Ritengo abbia piu' significato per un maschio seguire le tracce del suo Y-DNA e poiche' per antica tradizione il cognome viene trasmesso per via mascolina , seguire le tracce del cognome paterno

Per una femmina avrebbe piu' logica seguire le tracce del DNA mitocondriale della madre , con maggiori difficolta' , seguendo un cambio di cognome generazione per generazione

Chi fa ricerca genealogica usa metodi misti seguendo

le ascendenze di uno o piu' cognomi dal punto in cui inizia la discendenza : ma gia' in quarta si trova alle prese generalmente con 16 cognomi

le ascendenze del proprio cognome seguendo il filo figlio--padre

le ascendenze del proprio cognome estesa a tutti i componenti di ugual cognome che compongono l'albero

Ognuna di queste ricerche ha la sue difficolta' specifiche

Qualunque tipo di ricerca si voglia fare pero' il metodo e' sempre il medesimo : seguire le tracce di quel cognome

Qualunque tipo di ricerca costruisce uno o piu' alberi ciascuno riguardante un cognome diverso

Utilizziamo pochi vocaboli per tentare di chiarire i concetti

CAPOSTIPITE, STIRPE , SANGUE , GENEALOGIA PATRILINEARE o ALBERO GENEALOGICO PATRILINEARE , e , COGNOME , CASATO o CASATA

la pur ricchissima lingua italiana e' di fatto ambigua

Questo perche' la STORIA di FAMIGLIA e la GENEALOGIA sono solo di recente acquisizione alla STORIA come SCIENZA AUSILIARIA e quindi mancano ancora di un linguaggio specifico ( direi tecnico ) che permetta precisione comunicativa e uniformita' di comprensione del significato

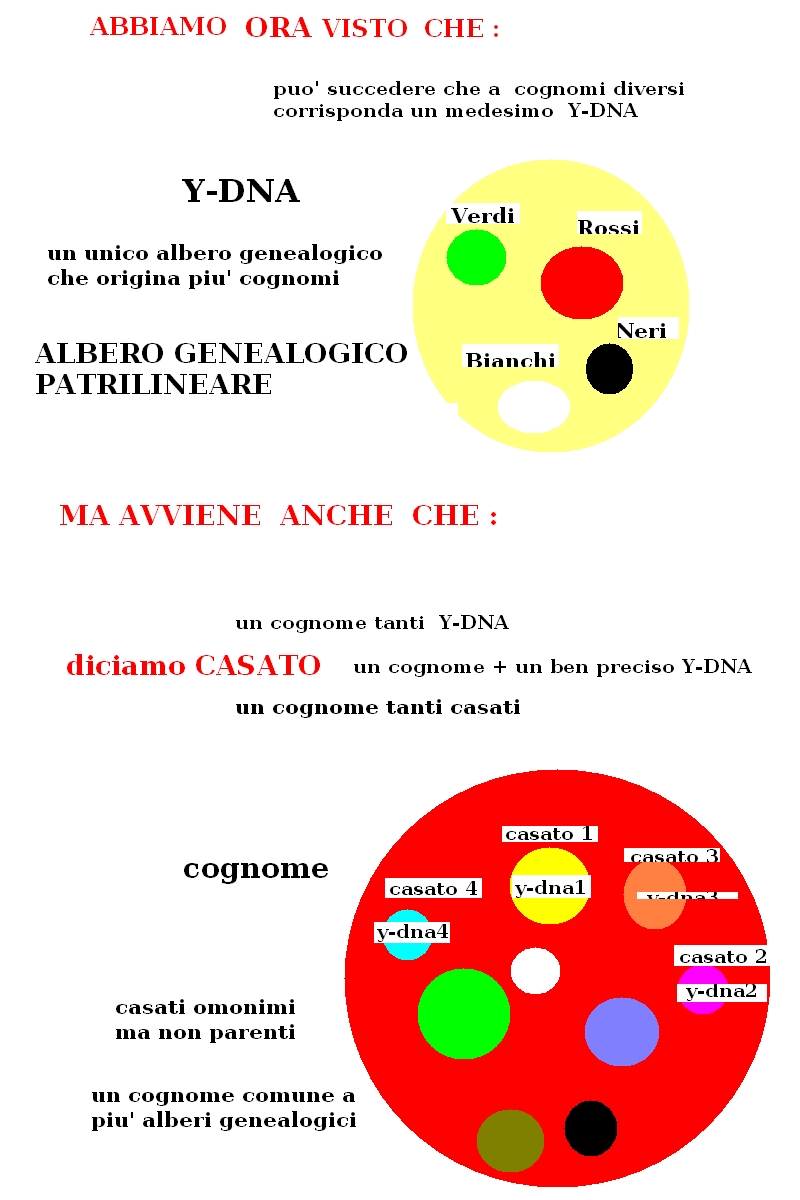

E' un errore diffusissimo il ritenere che individui con lo stesso cognome siano in qualche modo sempre sicuramente parenti tra loro : cioe' collocabili in uno stesso albero genealogico patrilineare

Nonostante la diffusione della convinzione non e' cosi

per definirsi parenti patrilinearmente dobbiamo stabilire l'appartenenza ad un unico albero genealogico patrilineare ( quindi ad un albero che parte da un medesimo stipite e comprende individui maschi con lo stesso Y-DNA, o che si presuppone lo stesso)

Ed eccoci all'importanza della ricostruzione genealogica

ALBERO GENEALOGICO = Stabilisce se esiste una parentela patrilineare tra individui del presente e individui del passato , e quindi presuppone aver ricavato tutte le linee genealogiche a partire da un'individuo (stipite, capostipite , talvolta eponimo ) comunque collocabile nel passato prima o dopo la formazione del cognome o dei cognomi

Per il meccanismo di formazione del cognome moderno e' successo anche questo

2,1 milioni di anni fa - Compare il genere umano, con la specie dell'Homo habilis. Aveva una scatola cranica più sviluppata degli ominidi che l’avevano preceduto, ma mascelle relativamente meno potenti, perché la sua dieta era diventata onnivora: comprendeva cioè una buona base di carne, che si procurava facendo lo “spazzino”, cioè scacciando iene e altri predatori dalle carcasse degli animali morti, spesso agendo in gruppo con altri simili. I suoi utensili di pietra servivano soprattutto a rompere le ossa per mangiare il midollo, un cibo molto nutriente.

Per arrivare alla meta' del XII secolo quando iniziano ad apparire, in modo percentualmente ridotto, i primi cognomi in tutta Italia si susseguono generazioni su generazioni. Quasi 80.000, Pensate quale ragnatele di legami parentali che non hanno trovato codificazione in un cognome unico e quale enorme albero genealogico patrilineare si potrebbe ricostruire collegando i figli ai padri in anni cosi lontani

Il cognome comincia a diffondersi nel XII secolo , e la sua diffusione e' lentissima

Bisogna arrivare al periodo posteriore al 1614 ( con l'imposizione della Chiesa cattolica , comunque non ovunque rispettata ) per arrivare a una diffusione generalizzata dell'uso del cognome

Laddove il cognome manca e' facile che la parentela si perda definitivamente

Poi alcuni prendono cognome altri no. Ed infine puo' essere che i parenti si ritrovino con molti cognomi diversi

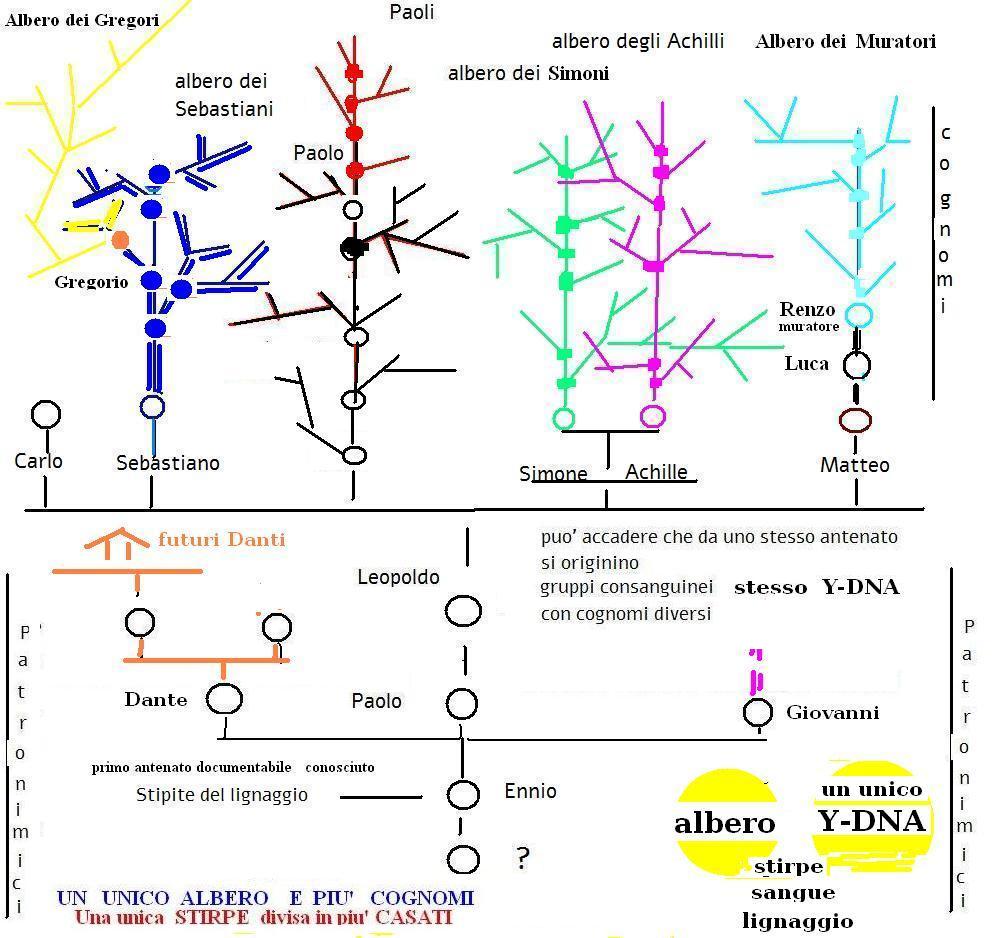

L 'albero di una stirpe puo' , per il meccanismo di formazione del cognome moderno , generare quindi individui con cognome diverso

Un unico albero ,una medesima stirpe, da luogo a cognomi diversi

Questo ad esempio avveniva nel momento in cui la stirpe cominciava a cognominarsi ,quando fratelli davano origine a linee che venivano individuate dalla gente con identificativi diversi.

Questo ad esempio avveniva talvolta spostando il luogo di dimora Avveniva che la famiglia subisse la modifica del cognome da parte dei locali

MA IL PIU' DELLE VOLTE DOPO la meta' del secolo XII TROVIAMO UN ALBERO PATRILINEARE ASSOCIATO AD UN UNICO COGNOME ( SOTTOLINEO UNO STESSO COGNOME E' IN GENERE SEMPRE ASSOCIATO AD ALBERI PATRILINEARI DIVERSI)

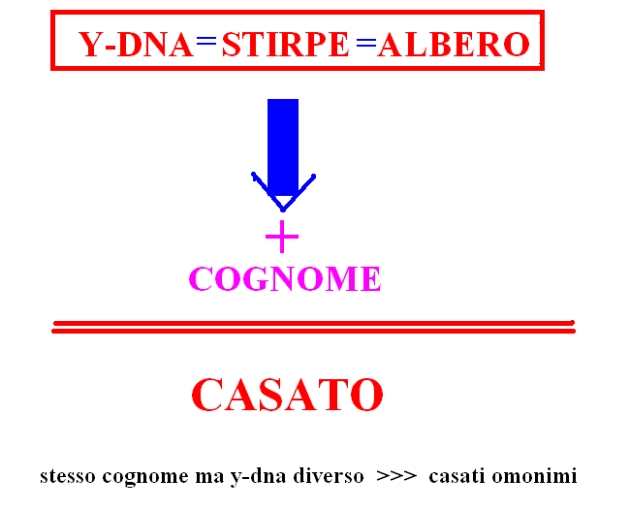

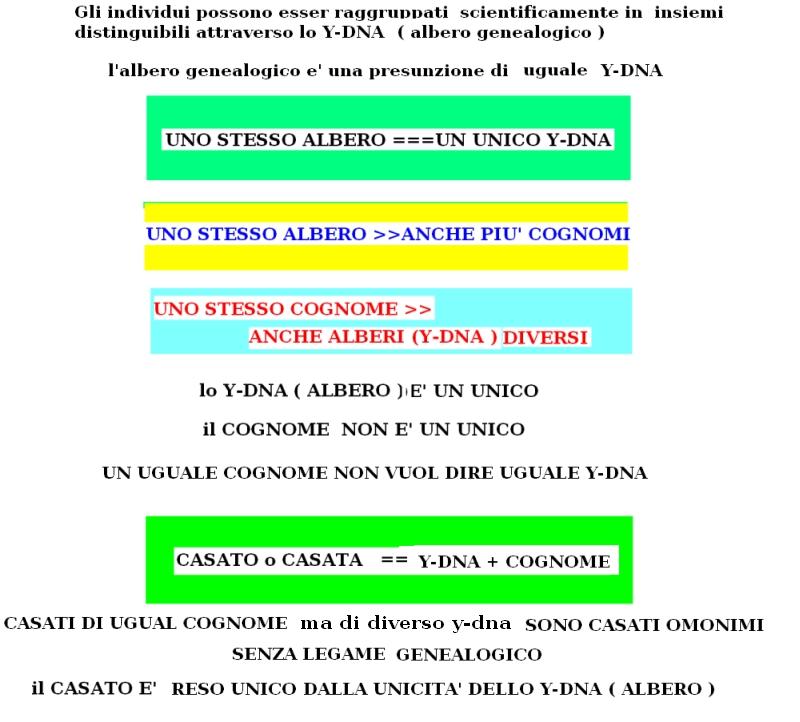

E' FONDAMENTALE FAR DISTINZIONE TRA COGNOME E CASATO

Chiamiamo CASATO O CASATA = ALBERO (Y-DNA) + COGNOME

DISTINZIONE TRA COGNOME E CASATO

Un gruppo di individui che hanno la stessa genealogia , lo stesso albero genealogico PATRILINEARE e quindi si presippone abbiano lo stesso Y-DNA si dice ANCHE che sono della stessa STIRPE, SANGUE . Un gruppo d'individui che appartengono allo stesso albero patrilineare ed hanno lo stesso COGNOME si dice che sono dello stesso CASATO

Il cognome e' un identificativo ,e puo' appartenere a stirpi diverse .Quando due stirpi diverse hanno il medesimo cognome si dice che siamo in presenza di una semplice omonimia non di parentela

RIPETIAMO

Testamenti, contratti, libri di ricordi, lettere testimoniano che, pur nell'oscillazione dei termini, i lucchesi del Quattro-Cinquecento, ma anche quelli dei secoli seguenti, distinguono una linea parentale stretta, che in genere chiamano famiglia (ma possono anche indicare con il termine di casa), dal più generale insieme della discendenza di sangue (i cognati), indicato o con casa, in contrapposizione a famiglia, oppure con casato, contrapposto a casa.

Solo due esempi, tra gli innumerevoli possibili, possono essere sufficienti. Al termine di una complessa trattativa per il rinnovo di una compagnia mercantile ad Anversa, che ha visto nell'estate 1540 liti sanguinose tra Vincenzo Guinigi ed i cugini Baldassarre e Bernardino, Vincenzo, importante e savio uomo politico oltre che grande mercante, dall'alto della sua vittoria contrattuale, ha parole di riconciliazione: « ragionevolmente habbiamo da restare una casa medexima, et questo è stato e sarà sempre »•

In questo contesto «casa», a cui si connette il senso della perpetuità, equivale a «casato».

Lo stesso Vincenzo, ormai debole e malato, nel maggio 1549 scrive a uno dei giovani figli che, inviato ad Anversa per il consueto periodo di apprendistato mercantile, fa di tutto tranne che imparare l'arte della mercatura, e soprattutto dilapida scudi su scudi.

Il vecchio padre è esasperato: « Mi sono resoluto che ti sia entrato del tutto il diavolo addosso, e che tu sia solo nato per l'infamia sola non solo di casa mia, ma di tutto il nostro casato.

È possibile sfacciato ribaldo ... » e giù una serie di improperi dettati dall'angoscia di non lasciare dietro di sé un valido sostegno per il mantenimento della famiglia .

Qui la distinzione tra « casa mia» e « nostro casato» è chiara e non richiede alcun commento. La percezione di queste due differenti entità, « la famiglia economica» e « la famiglia politica», era troppo concreta esperienza di vita privata e di logiche pubbliche nella Lucca moderna per aver bisogno di ulteriore sottolineatura.

Mi limito a richiamare la consacrazione che tale approccio ha trovato sia nei registri delle contribuzioni straordinarie, sia nelle compilazioni di carattere politico, si tratti di documenti ufficiali della Repubblica o dei (preziosi) centoni raccolti da privati eruditi settecenteschi.

Nei primi, le singole « famiglie economiche» cittadine venivano distintamente elencate,ma all'interno dell'imponibile complessivo di tutti coloro che portavano lo stesso cognome ; nelle seconde si rilevava con quale frequenza ciascun consortato avesse visto assurgere alle massime cariche della Repubblica propri esponenti, assommando i membri di tutti i rami, anche dei più marginali sia come status che come ricchezza.

l.'.espressione grafica di tale duplice appartenenza, alla famiglia e al casato, è naturalmente l'albero genealogico, nel quale i singoli rami assumono contorni via via più delineati, fin quasi (ma, con poche eccezioni, solo quasi) a prendere consistenza autonoma•

Un caso esemplare è quello dei Mansi, che nei primi decenni del Cinquecento si diversificano in almeno quattro rami principali che, dall'ubicazione del palazzo avito, prendono i nomi di Mansi di S. Pellegrino, Mansi di S. Pietro Somaldi, Mansi di S. Donnino, Mansi di S. Maria Bianca.

E tuttavia, ancora nel Settecento, quando le parentele di sangue si sono ancor più allentate, non è affatto raro trovare tra i tutori di un minore esponenti di un altro ramo del consortato.

Dal punto di vista giuridico-istituzionale, sia lo Statutum de regimine, del 1446-47, che gli statuti e le leggi successive, distinguono la parentela dal consortato, e definiscono quest'ultimo come l'insieme di tutti coloro che portano lo stesso cognome e, ancor più, si riconoscono nella stessa arma nobiliare.

Così quando, nel 1626, in Consiglio c'è del malumore per elezione di un Guinigi-Magrini in una congregazione che vedeva già la partecipazione del numero massimo di tre esponenti del consortato dei Guinigi, il Gonfaloniere può tacitare la protesta con questa considerazione: « esso non tiene più l'arme de i Guinigi, ma de Magrini» •

Mentre si dichiarerà non valida l'elezione nel 1704 di due Arnolfini, sia pure di terzieri diversi , come anziani nello stesso collegio in quanto « d'una medesima famiglia, che portino l'istessa arme ».

by Famiglie e potere nella Lucca moderna [article]di Renzo Sabbattini

https://www.persee.fr/doc/efr_0223-5099_2009_act_422_1_9885

DEL MODO DI FARE RICERCA GENEALOGICA

La mia ricerca sul mio cognome e' nata per caso , poi il piacere di conoscere meglio la STORIA ha preso il sopravvento ed ho cominciato a studiare ( o meglio a leggere di ) in particolare la storia fiorentina e del suo comitato , tentando di seguire la vita di gente che veniva identificata col mio stesso cognome

Quando sono partito ero molto ignorante

Quando ho iniziato a costruire questo sito ero fortunatamente ignorante e presuntuoso

L'ignoranza talvolta aiuta infatti e' come una nebbia che ti avvolge e ti impedisce di vedere le difficolta' e quindi ti impedisce di scoraggiarti

ho importunato coi molti con quesiti sciocchi e con le mie ipotesi strampalate

Oggi sono un po meno ignorante

ho costruito a pezzi e bocconi un piccolo manuale di ricerca genealogica che ho proposto sul sito , ed ho maturato una mia convizione su come si dovrebbe fare ricerca genealogica

A l'albero genalogico personale ( due genitori, quattro nonni , otto bisnonni, sedici avoli, ........)

B l'albero genealogico pluricognominale ( prendere in considerazione i parenti piu' prossimi ai nostri antenati )

C l'albero genealogico patrilineare (medesimo y-dna )

D l'albero genealogico di un cognome (y-dna diversi )

Io alla fine ho scelto la soluzione D

Dicono che i cognomi italiani siano circa 350.000 sarebbe interessante almeno a livello regionale fare uno studio sui vari cognomi,

Sarebbe interessante vedere lo sviluppo di cognomi omonimi nelle varie zone

RICERCA GENEALOGICA= In definitiva la ricerca genealogica consiste nello interrogare i documenti , seguendo un cognome e valutando se l'individuo trovato fa parte del casato cercato oppure e' solo un omonimo

|

Di un qualunque casato ( gruppo parentale col medesimo cognome ) a caso . possiamo dire che l'assunzione del cognome avviene tra il 1100 ed il 1800 Coesistono cosi in questo intervallo temporale gruppi parentali cognominati (casati ) e gruppi parentali privi di un cognome stabile Michele Luzzati esamina la situazione di Pisa nel quattrocento :

una ricerca del dr Michele Luzzati Prima del cognome

Memoria genealogica in assenza di cognome nella Pisa del Quattrocento studio di Michele Luzzati Publications de l'École Française de Rome Année 1986 90 pp. 87-100

Fino al 1200 in quasi tutti i luoghi italiani non esisteva il cognome come lo intendiamo noi ( questo salvo rarississimi casi : Veneto..... ) Le persone uscendo dall'eta' delle invasioni si distinguevano solo coi patronimici Nome con eventuale soprannome , nome del padre , nome del nonno eventualmente il mestiere , eventualmente un luogo di provenienza Qualcuno un cui antenato si era particolarmente distinto nell’immaginario collettivo godeva di una specie di cognome dei figli di Gioco , dei nipoti di Pesce , degli uomini detti Capoinsacchi , ……. Quando lo scambio della proprieta’ immobiliare si fa piu’ vivace si avverte la necessita di un identificazione piu’ sicura dell’individuo negli atti notarili , identificazione che superi il filtro del tempo che renda semplice agli eredi nel futuro il dimostrare la legittimita’ di una proprieta’

Uno studio di molta importanza di ricostruzione delle genealogie delle famiglie fiorentine nello XII secolo del dr Enrico Faini Genealogie fiorentine ...........................GENEALOGIE FIORENTINE secolo XII by DR ENRICO FAINI

Nasce il cognome ( questo legato comunque all’identificazione che gli altri davano all’individuo ) alcuni gruppi parentali si cognominano gia’ nelle prime decadi del millecento per moltissimi altri il processo sara’ di stabilizzazione in un cognome sara' assai piu' tardo Dal 1560 il concilio di Trento obblighera’ ad avere un'individuazione, dovendo i parroci istituire i registri dei battezzati ( per evitare matrimoni tra consanguinei ), dal 1614 si chiedere' ai parrocci di utilizzare per tutti una cognomizzazione, ma non dovunque la disposizione sara’ rispettata Si arrivera’ anche al 1700 e persino al 1800 senza una cognomizzazione o senza una cognomizzazione stabile in taluni piccoli luoghi dove compaiono ancora famiglie senza cognome E’ evidente che per quanto indietro si possa risalire quando dal sistema cognominale si passa al sistema patronimico le difficolta’ di riconoscimento dei nostri antenati diventano grandissime Penetrare sotto l’anno 1150 e’ un eccezione Mi pare evidente che il sistema patronimico favorisca la disgregazione familiare ( individui di una stessa famiglia dopo alcune generazioni sono disgregati e con grosse difficolta' a stabilirne origini comuni ) le attestazioni Alberto di Guido di Alberico e Rosso di Guido di Alberico fanno pensare alla possibilita' di trovarci di fronte a due fratelli Luigi di Alberto di Guido e Iacopo di Rosso di Guido cominciano a perdere l'evidenza della paentela Giacomo di Luigi di Alberto e Enrico di Iacopo di Rosso paiono aver perso gli elementi distintivi della parentela

Il sistema a cognome aggiunge sicuramente qualcosa Fatte salve le omonimie , che possono verificarsi per la presenza d'identificazioni uguali in luoghi diversi (Fabbri : i figli del fabbro a Pisa e i figli del fabbro a Pistoia;i figlio del Rosso di capelli...................... inserisce nell'identificazione un elemento che puo' essere ereditato e quindi trasmissibile che da un'evidenza di parentela anche dopo molte generazioni

|

|

considerazionigenealogiche Il cognome quasi sempre ( ci sono eccezioni particolari ) sono stati gli altri a darcelo In Italia, l'uso di una specie di cognome è, inizialmente, una prerogativa delle famiglie feudali. Nel senso che vengono individuati dagli altri o per un nome che si ripete nella genealogia o per un luogo su cui esercitano il potere feudale o per il luogo di un loro castello Il cognome vero e proprio credo che esclusa l'area veneta si diffonda quasi ovunque in Italia tra il 1150 e il 1200 ( probabilmente catalizzato dalla diffusione dell'araldica ) ed il fenomeno riguarda prima il ceto dirigente per poi estendersi lentissimamente agli altri soppiantando il sistema patronimico ( in alcuni luoghi alla fine del settecento non esistono ancora cognomi stabili ) il ceto dirigente e' qualcosa di mobile per cui tendono ad emergere sempre nuove famiglie ed altre ad uscirne , per cui vi e' un continuo fissarsi di nuovi cognomi Poi il cognome ,come detto, si estende anche fuori dai ceti dirigenti Fare considerazioni sulla diffusione del cognome all'interno dei vari strati della societa' non credo sia sempre facile A Firenze si riesce a fare questo calcolo per mezzo del çatasto ( misura fiscale ) istituito nel 1427 il 36% delle dichiarazioni cittadine appartiene a individui ( capofamiglia) cognominati il 64 % e' ancora legato al sistema patronimico ( ovviamente la parte del leone tra i cognominati e' fatta dalle famiglie del ceto dirigente ) . Infatti a seguito della grande crescita demografica

avvenuta in Europa tra il X secolo e l'XI secolo, divenne sempre più complicato

distinguere un individuo da un altro usando il solo nome personale ( o un

soprannome ) ed il nome del padre. L’aumentata circolazione delle merci e

l’aumentata circolazione di denaro e di trasferimenti mobiliari ed immobiliari

rende necessario indicare negli atti di compravendita o di affitto o di

prestito , ecc…, con precisione i

contraenti . La voce popolare identifica ogni

individuo , e quando le persone cominciano ad essere tante , adotta

degli stratagemmi per non confondere individui con lo stesso nome , in modo che

ogni singolo sia facilmente e senza equivoco riconosciuto da tutti. Il nome insieme al nome

del padre e del nonno ( meno frequentemente quello della madre ) sono

l’indicazione piu’ comune, ma spesso compare anche il mestiere o il luogo di provenienza ( nel caso di persone

provenienti da altri luoghi ) oppure un soprannome ( vocato ,detto, chiamato ….

) Cosi oppure l'indicazione del padre e della madre (es. Petrus Leonis

equivaleva a Pietro figlio di Leone) o spesso il riferimento ad un membro della

famiglia molto conosciuto (eponimo)oppure

la provenienza (Montanaro, Dal Bosco, ecc.) oppure un nomignolo

originato da un pregio o difetto fisico (Gobbo, Rosso, Mancino, ecc.), oppure

dal mestiere (Sella, Ferraro, Marangon, ecc.) Il notaio cerca d’identificare con la maggior accuratezza

possibile i contraenti di un atto

perche’ si possa risalire ai contraenti anche nel futuro. Adotta cosi quasi le medesime convenzioni A lungo andare si fissa un mezzo di riconoscimento che

vale a distinguere i componenti di una famiglia e viene a valere per tutti i discendenti Uno studioso di genealogia dovrebbe iniziare i suoi studi PRIMA dalla cognomastica ) come diceva Giovanni Grimaldi nel forum IAGI ) Infatti l’etimologia del cognome puo’ dare indicazioni preziose su fatti

riguardanti la famiglia avvenuti in passato

Nell'analisi di un cognome si dovrà tenere dunque presente l'epoca di formazione della forma originaria e la zona di attestazione, perchè un cognome potrà risentire della lingua (e/o dialetto locale), successive trasformazioni fonetiche ecc. ( Grimaldi nel forum IAGI ) Da notare che per circostanze diverse , ma spesso per una

migrazione , una famiglia puo’ modificare il cognome perche’ la gente del posto

gli impone una nuova identificazione oppure talvolta l’imporsi di un uomo

particolarmente in vista puo’ dar vita ad un nuovo ramo che da quest’uomo

prende il nome ). E questo fatto puo’ anche ripetersi A volte e' la prolificita' della famiglia ad ostacolare l'individuazione dei singoli , specie in aree non molto estese , nel qual caso i soprannomi divengono spesso un secondo cognome che alla lunga finisce per sostituire il primo E questo cambiamento di cognome puo’ anche ripetersi

Un cognome gia' stabilizzato puo' quindi mutare Cambiando il luogo di residenza Per un fatto od un personaggio che mutano la fama del gruppo parentale per una questione di prolificita' (soprannome)

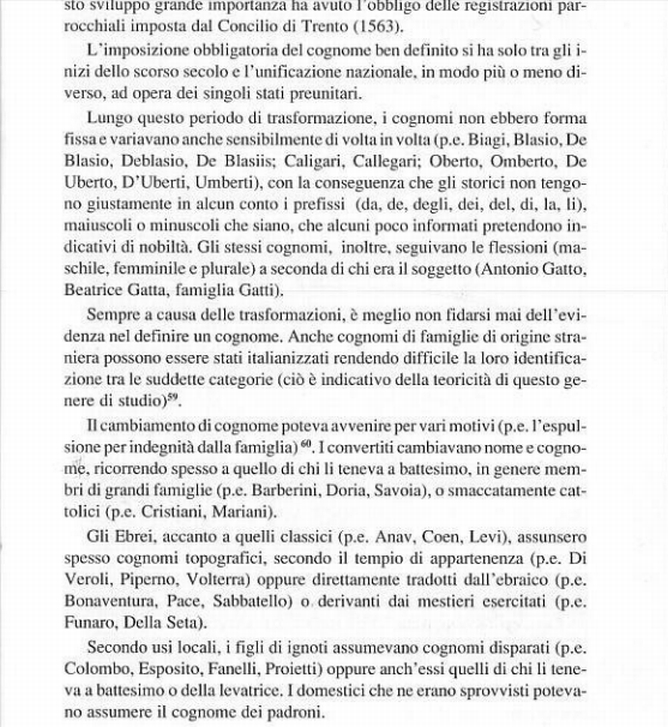

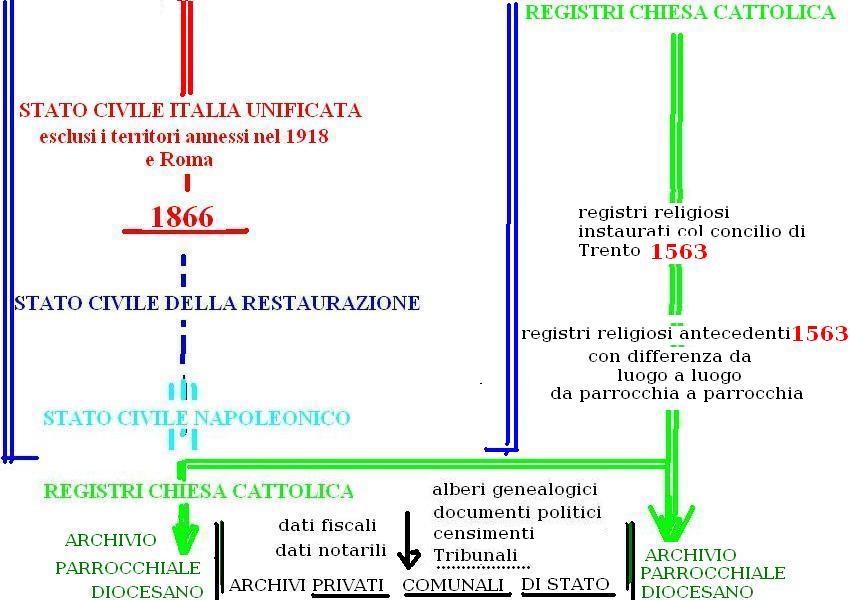

Il Concilio di Trento terminato nel 1563 sancisce l'obbligo per i

parroci di gestire un registro dei battesimi con nome e cognome, al fine di

evitare matrimoni tra consanguinei e finisce per rendere obbligatorio a tutti

l’uso del cognome

|

|

RICERCA GENEALOGICA

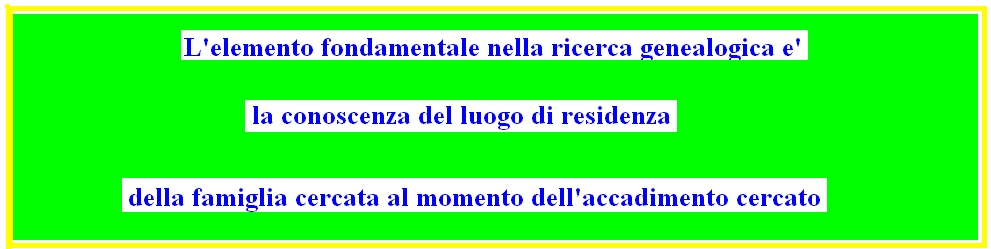

La ricerca genealogica si fa metodologicamente scendendo documento dopo documento da noi di figlio in padre , di padre in nonno, di nonno in avo , di avo in avo , di luogo in luogo, utilizzando documentazione degna di fede utile allo scopo ( documenti anagrafici o documenti sostitutivi di quelli anagrafici ) ricavandone appunto i relativi dati anagrafici Una sorta di ricerca scendendo nel passato col filo a piombo, da un antenato a quello precedente , desumendo via via la posizione nell'albero genealogico e l'ordine cronologico dei vari individui

Giu' giu' fino agli anni intorno al 1600 ( anni in cui i dettami del Concilio di Trento vengono rispettati quasi ovunque dai parroci ) la ricerca a ritroso e' abbastanza agevole perche' gli archivi civili e religiosi sono pieni di dati su ogni famiglia italiana ed ogni gruppo parentale viene identificato dai parroci con un medesimo cognome per evitare matrimoni tra consanguinei L'abbastanza agevole e' legato alla perdita di documenti per incurie o disgrazie e alla forte mobilita' delle famiglie di luogo in luogo , che rende il filo genealogico come il percorso di un fiume carsico che ogni tanto scompare per ricomparire poi in un altro luogo talvolta con un cognome diverso

Ove non si faccia una ricerca allargata da subito ,occorre sempre dubitare che l'albero ricostruito sia al sicuro dal rischio di omonimia Le famiglie italiane hanno sempre utilizzato uno stock ristretto di nomi Ripetendosi nei vari rami il nome del nonno del padre dei fratelli. ......... In Toscana si diceva "rifare i morti" cioe' una sorta di onore reso ai defunti dando alle nuove generazioni nomi cari alla tradizione di affetti familiari

METODI DI RICERCA ..............................Riflessioni sulla ricerca genealogica

FRAINTENDIMENTI e TERMINOLOGIA ..............................Riflessioni sullo studio del cognome

Molto spesso la ricerca genealogica riguarda la famiglia del padre e la famiglia della madre ,talvolta si allarga ulteriormente e tende a ricercare notizie su tutte le famiglie che compongono l'albero Ognuno ha un suo modo

Io ho preferito la ricerca sul cognome che ritengo piu' "storica" e molto piu' utile nei suoi aspetti politici, sociali ,economici, storici (cioe' ritengo il campione preso in esame (che ha come indice comune il cognome ) di molto maggior interesse di un campione privo di un elemento unificante di un certo valore ) : La casuale parentela non puo' dare valore particolare al campione , perche' in definitiva siamo tutti parenti. E neppure la storia di un singolo ramo familiare Ho quindi svolto una ricerca su tutte le persone che portano il cognome Carnesecchi legati o meno a me da un rapporto di parentela Come detto un cognome uguale non vuol dire sempre uno stipita comune

Dicono gli esperti che i cognomi italiani sono oltre 360.000. Quindi si dovrebbero avere oltre 360.000 ricerche ognuna delle quali comprendente piu' gruppi parentali ( casati ) omonimi Disegnando cosi una grandissima storia del cognome

vale sempre e comunque : ed il rischio di errori per omonimia

E' evidente che fatta una ricerca genealogica cosi come enunciata e cosi come proposta in questo sito ( su tutto il cognome ) ha aspetti di difficolta' particolari La ricerca genealogica fatta su questo sito e riguardante tutte le persone con un medesimo cognome parte dall'individuazione dei luoghi dove il cognome era presente e in quei luoghi tenta di ricostruire la storia e la genealogia di quegli individui Cerca di scoprire se il cognome e' nato in quel luogo (autoctono ) oppure se il gruppo e' collegabile ad altri gruppi in luoghi diversi da cui si e' separato precedentemente Io non mettero' in luce lo sforzo della ricerca eseguita secondo i canoni canonici ma daro' solo i dati risultanti Quindi in questo sito si descrivera' l'albero genealogico e la storia familiare dal nonno al nipote ,dal piu' antico al piu' recente, dando cioe' per fatta la ricerca genealogica a ritroso citando sempre comunque le fonti documentarie , denunciando eventuali interrogativi e dubbi dovuti ad omonimie o a incertezze sui dati Questo lavoro e' assomigliato al collocare le tessere di un puzzle avendo solo un'idea molto vaga del disegno d'insieme Denuncio che la lettura di questo sito non e' agevole complice la difficolta' della materia e l'insufficienza del redattore E' un sito realizzato in modo elementare con l'uso del linguaggio HTML4 , quindi senza grosse pretese di grafica puntando piu' che all'effetto estetico all'attendibilita' delle informazioni trasmesse ; sempre ho cercato di dare per quanto possibile le informazioni che ritenevo vere citando le fonti per permettere il controllo Ho quindi evitato menu a tendine ( forse piu' gradevoli esteticamente ) perche' mi sembrava si perdesse una visione d'insieme che invece ho ottenuto disponendo i fatti cronologicamente Per rendere un poco piu' semplice la consultazione ho usato sfondi diversi per i differenti argomenti

E’ ovvio che avere uno stesso cognome non vuole sempre dire avere antenati in comune (omonimia )

|

come nascono e quando i primi cognomi Il cognome e lo stemma

METODI DI RICERCA ..............................Riflessioni sulla ricerca genealogica

FRAINTENDIMENTI e TERMINOLOGIA ..............................Riflessioni sullo studio del cognome

|

albero genealogico patrilineare

Quando ho iniziato la mia ricerca ho scelto di fare una ricerca che previlegiasse il solo elemento maschile Poi ho cercato di fare una ricerca non solo verticale ma anche orizzontale Ad ogni livello tenendo conto di fratelli e cugini ( e ovviamente della loro discendenza e ascendenza ) Ed infine ho esteso la ricerca a chiunque portasse il cognome in qualunque luogo lo trovassi Ho cosi individuato una serie di possibili stipiti del cognome o in uno stesso luogo e o in luoghi diversi Questa scelta teoricamente permetterebbe di confrontare i vari Y-DNA e fissare i legami genetici tra i possibili stipiti prima determinati Quindi cognome e Y DNA si aiutano vicendevolmente Anche dal punto di vista storico mi pare una scelta estremamente utile seguire le vicende seguire le scelte di vita, in reazione agli stimoli sociali seguire le condizioni economiche . le condizioni sociali nello snodarsi delle generazioni .................ci permette di scoprire cose che sarebbero rimaste nascoste.

Verifica coincidenza stipiti con Y DNA

COGNOMI PARENTI

ALBERO GENEALOGICO PLURICOGNOMINALE

tratto da : Associazione italiana studi tolkieniani

L'albero genealogico pluricognominale io ritengo ha un' utilita' limitata dal punto di vista della ricerca Trovo la ricerca genealogica pluricognominale abbastanza dispersiva dovendo seguire una serie di cognomi grandissima mentre una ricerca per cognome ha una valenza capace di apportare elementi nel seguire l'evoluzione sociale dei vari rami di gente partita dal medesimo punto di partenza Forse non riflettiamo abbastanza ( come lo sceicco della favola coi chicchi di grano ) sul fatto che : considerata ipoteticamente una generazione ogni 25 anni In quattro secoli si succedono 16 generazioni che ci permettono di scendere al 1600 (anagrafe religiosa : primi effetti del concilio di Trento e diffusione generalizzata del cognome ) In otto secoli si succedono 32 generazioni che ci permettono di scendere al 1200 ( eta' in cui possiamo ipotizzare una iniziale ( scarsissima ) diffusione del cognome su scala nazionale)

Quindi in quattro secoli all'interno del nostro albero possiamo trovare un massimo di circa 65.536 cognomi Quindi in otto secoli all'interno del nostro albero possiamo trovare un massimo di circa 4.294.967.292

Ovviamente questo non e' possibile : infatti nel nostro albero abbiamo moltissime parentele multiple cioe' nel nostro albero uno stesso cognome compare piu' e piu' volte riducendo drasticamente il numero di cognomi che vi compaiono . Quanto piu' la famiglia era stanziale quanti minore e' il numero dei cognomi diversi che compaiono nell'albero

Questi semplici calcoli mostrano una cosa elementare : NOI SIAMO PARENTI PRATICAMENTE DI TUTTI

Memore della sua promessa, chiese all'inventore di tale sublime gioco quale ricompensa desiderasse. Il mercante, con aria dimessa, chiese un chicco di grano per la prima casella della scacchiera, due chicchi per la seconda, quattro chicchi per la terza, e via a raddoppiare fino all'ultima casella. Stupito da tanta modestia, il Principe diede ordine affinché la richiesta del mercante venisse subito esaudita. Gli scribi di corte si apprestarono a fare i conti, ma dopo qualche calcolo la meraviglia si stampò sui loro volti. Il mercante infatti stava chiedendo 18.446.744.073.709.551.615 chicchi di grano, una quantità che avrebbe richiesto secoli di produzione.

Pensate quale sarebbe il nostro albero genealogico se fossimo in grado di ricostruirlo per intero Alla folla di antenati che tutti noi abbiamo e che bene o male fanno udire la loro voce dentro di noi Di quante donne e uomini siamo il frutto ( o meglio di quante femmine e maschi di animali scomparsi o quante interazioni tra cellule elementari ) Pensate all'immensita' delle storie che ci precedono e al brevissimo spazio temporale che siamo in grado di ricostruire con enormi lacune

L'UOMO DISCENDE DALLA SCIMMIA ? NO ! O ALMENO NO IN PARTE L'UOMO DISCENDA DA UN VERMETTO MARINO EVOLUTOSI POI MOLTO TEMPO DOPO IN UN PESCE POI DA QUEL PESCE ,TUTTA UNA SERIE DI VERTEBRATI CHE VIA VIA SI ADATTAVANO ALL'AMBIENTE LA SCIMMIA VIEN MOLTO TEMPO DOPO INSOMMA TUTTI NOI ABBIAMO UNO ZOO NELL'ALBERO GENEALOGICO

Il Big Bang ( il grande scoppio ) è un modello cosmologico secondo cui l'universo iniziò a espandersi a velocità elevatissima in un tempo finito nel passato a partire da una condizione di curvatura, temperatura e densità estreme e questo processo continua tuttora Questo si ipotizza sia iniziato circa 14 miliardi di anni fa ed e' in corso

Il termine "brodo primordiale", riferito all'insieme di elementi chimici da cui ebbe origine la vita terrestre, è stato coniato un secolo fa. Da allora, come si fa con le migliori ricette, gli scienziati tentano di replicarne la formula in laboratorio per cercare di capire come RNA e DNA si siano in primo luogo formati, 4 miliardi di anni fa. Un altro punto da chiarire è come questo materiale genetico sia riuscito a replicarsi in mancanza di enzimi, le proteine specializzate che, attualmente, nelle cellule tengono separate le doppie eliche del DNA, permettendone la duplicazione. Il brodo primordiale, noto anche come brodo prebiotico, è un ipotetico ambiente ancestrale in cui si pensa possano essere avvenuti gli eventi chimico-fisici che avrebbero poi dato origine alla vita sulla terra[2]. Dal punto di vista chimico il brodo primordiale è una miscela acquosa di sali inorganici e vari composti chimici semplici a base di carbonio, idrogeno, ossigeno e azoto, sia di natura organica (idrocarburi, amminoacidi, acidi carbossilici, brevi polimeri) sia di natura inorganica (ammoniaca, anidride carbonica). Questo circa 4 miliardi di anni fa.

Quindi la vita nasce nel brodo oceanico o negli stagni di brodi primordiali , come organismi elementarissimi similacquatici

Dal punto di vista scientifico, la spiegazione dell'origine della vita parte dal presupposto fondamentale e imprescindibile che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente.

ORIGINE DELLA VITA SULLA TERRA ................................da WIKIPEDIA

L'abiogenesi è studiata combinando conoscenze di biologia molecolare, paleontologia, astrobiologia e biochimica per determinare come l'organizzazione crescente di reazioni chimiche abiotiche in sistemi non viventi abbia portato all'origine della vita sia sulla Terra che in altri luoghi dell'universo, dopo un po' di tempo dalla sua nascita (che si fa risalire ad un evento colossale noto con il nome di Big Bang, che si stima sia avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa) fino ai giorni nostri

I principi della teoria dell’evoluzione scoperti da Charles Darwin sono chiari. Le specie viventi si modificano nel tempo, quando la selezione naturale agisce sulle popolazioni, costituite da individui tutti diversi. Le conseguenze di questa e altre teorie devono essere ancora comprese dalla società.

L'interrogativo su come si originò la vita sulla Terra si pose soprattutto in seguito allo sviluppo della teoria della evoluzione per selezione naturale, elaborata in modo indipendente da A.R. Wallace e da C.R. Darwin nel 1858, la quale suggeriva che tutte le forme di vita sono legate da relazioni di discendenza comune attraverso ramificati alberi filogenetici che riconducono ad un unico progenitore, estremamente semplice dal punto di vista biologico. Il problema era capire come si originò questa semplice forma primordiale, presumibilmente una cellula molto simile ai moderni procarioti e contenente l'informazione genetica, conservata negli acidi nucleici, oltre a proteine e altre biomolecole indispensabili alla propria sopravvivenza e riproduzione. Il processo evolutivo che ha portato alla formazione di un sistema complesso e organizzato (ovvero il primo essere vivente) a partire dal mondo prebiotico è durato centinaia di milioni d'anni ed è avvenuto attraverso tappe successive di eventi, che dopo un numero elevato di tentativi hanno portato a sistemi progressivamente più complessi.

La prima tappa fondamentale è stata la produzione di semplici molecole organiche, come amminoacidi e nucleotidi, che costituiscono i mattoni della vita. Gli esperimenti di Stanley Miller e altri hanno dimostrato che quest'evento era realizzabile nelle condizioni chimico-fisiche della Terra primordiale, caratterizzata da un'atmosfera riducente. Inoltre il ritrovamento di molecole organiche nello spazio, all'interno di nebulose e meteoriti ha dimostrato che queste reazioni sono avvenute anche in altri luoghi dell'universo, tanto che alcuni scienziati ritengono che le prime biomolecole siano state trasportate sulla Terra per mezzo di meteoriti

L'origine della vita sulla Terra è databile entro un periodo compreso tra i 4,4 miliardi di anni fa quando l'acqua allo stato liquido comparve sulla superficie terrestre e i 2,7 miliardi di anni fa quando la prima incontrovertibile evidenza della vita è verificata da isotopi stabili e biomarcatori molecolari che mostrano l'attività di fotosintesi. Si ritiene comunque che la vita abbia avuto origine intorno ai 3,9 miliardi di anni fa, quando la Terra iniziò a raffreddarsi fino ad una temperatura alla quale l'acqua poté trovarsi diffusamente allo stato liquido; lo avvalorano le scoperte di strutture microbiche risalenti a 3,7 miliardi di anni fa nelle rocce verdi di Isua, in Groenlandia. Inoltre varie campagne di ricerca hanno attestato la presenza di cianobatteri fossili racchiusi in rocce stromatolitiche dell'Australia occidentale dell'età di circa 3,5 miliardi di anni. Uno studio recente ha analizzato possibili microfossili, individuati come filamenti di ematite presenti in campioni prelevati dal Nuvvuagittuq Supracrustal Belt, datandoli tra i 3,75 miliardi di anni fa e i 4,28 miliardi di anni fa. Se lo studio venisse confermato sarebbe la prova che la formazione della vita sulla Terra sia avvenuta in tempi molto rapidi dopo la sua formazione. Il concetto di origine della vita è stato trattato fin dall'antichità nell'ambito di diverse religioni e nella filosofia: con lo svilupparsi di modelli scientifici spesso in contrasto con quanto letteralmente affermato nei testi sacri delle religioni, l'origine della vita è diventato tema di dibattito tra scienza e fede. Questo ha portato a una lettura meno letterale e più metaforica di alcuni testi sacri, il cui obiettivo comunque non era dare spiegazioni scientifiche su come la vita fosse nata, ma piuttosto fornire un senso e uno scopo alla nascita della vita. Dal punto di vista scientifico, la spiegazione dell'origine della vita parte dal presupposto fondamentale che le prime forme viventi si originarono da materiale non vivente.

( In realta' i preti delle varie religioni sono semplicemente passati sulla difensiva e giustificano le loro balle con un'uso di metafore nei "sacri" testi

Le tracce più antiche della presenza di vita fino ad ora trovate risalgono a 3,7 miliardi di anni fa. Ma l'età del progenitore di tutte le cellule moderne è stata stimata a 4,29 miliardi di anni fa.