contatti : pierluigi18faber@libero.it

ing.Pierluigi Carnesecchi

indice generale : http://www.carnesecchi.eu/indice.htm

|

Carnesecchi e' uno dei tanti cognomi italiani strani . Ma e' ugualmente strano quanti siano quelli con questo cognome che meritano un ricordo particolare e forse un posto nella macrostoria Carnegrassa ,carnemolla , carnefresca , carnebianca , carnesecca , carnesecchi , ..................da ragazzino fai fatica a portarlo un cognome cosi Ci sono cognomi che mettono in imbarazzo un ragazzino Da adulto quando ti rendi conto di quanta tanta storia ci sia dietro questi cognomi medioevali ne diventi orgoglioso. Come cambiano le prospettive Questo saggio e' dedicato a tutti i bambini che si chiamano Carnesecchi perche' i genitori insegnino loro ad esserne orgogliosi di questo cognome sin da subito e principalmente a mio padre che avrebbe voluto leggerlo e a mio figlio che spero lo arricchisca ...............e anche a quello spezzino volutamente dimenticato Dante Carnesecchi ( IL TERRIBILE CARNESECCA ) che voleva rendere piu' giusto il mondo ed ebbe la forza d'animo di mettere in gioco ogni sua cosa.........ed odio' amando. |

RICORDARE IL PASSATO SOLO PER COSTRUIRE UN FUTURO MIGLIORE E PER DARE UN SENSO ALLA VITA

Storia del cognome " Carnesecchi "

LA STORIA DI TUTTI I "CARNESECCHI"

un viaggio nel passato dove c'e' di tutto : dai gran signori ai poveri lavoratori della terra"

dove emerge comunque prepotente la vocazione dei Carnesecchi ad essere uomini liberi

L'ambizione di questo sito e' far in modo che ogni individuo cognominato Carnesecchi trovi qui degli elementi da cui partire per ricostruire la propria personale genealogia

E se possibile la condivida su questo sito in modo da ricostruire il mosaico di questo cognome

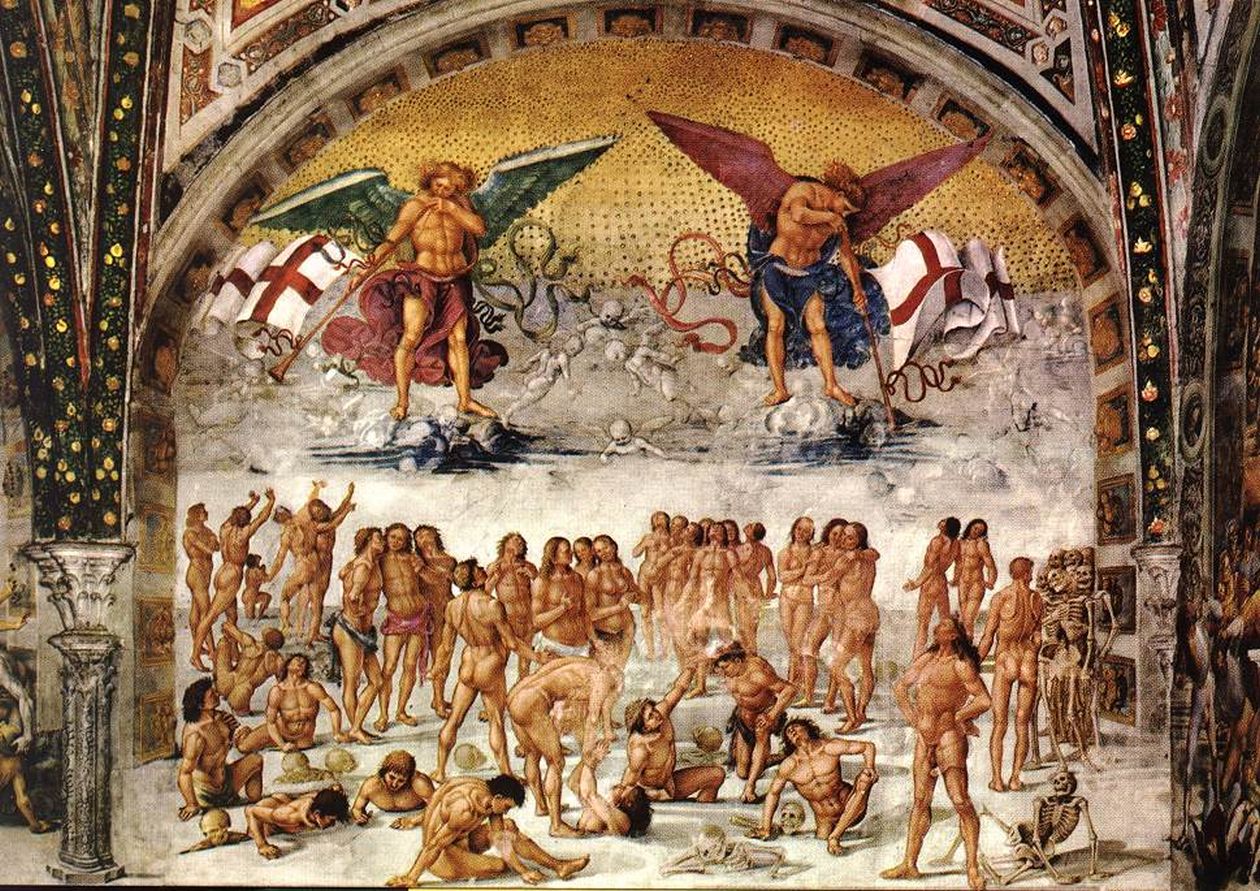

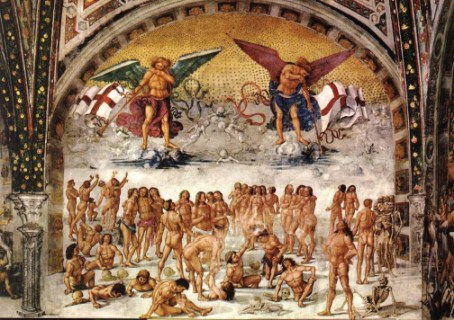

Luca Signorelli 1499

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

La resurrezione

- affresco - Orvieto Cattedrale Cappella di San Brizio -

( LUCA SIGNORELLI aveva sposato intorno al 1470 una CARNESECCHI : GALIZIA )

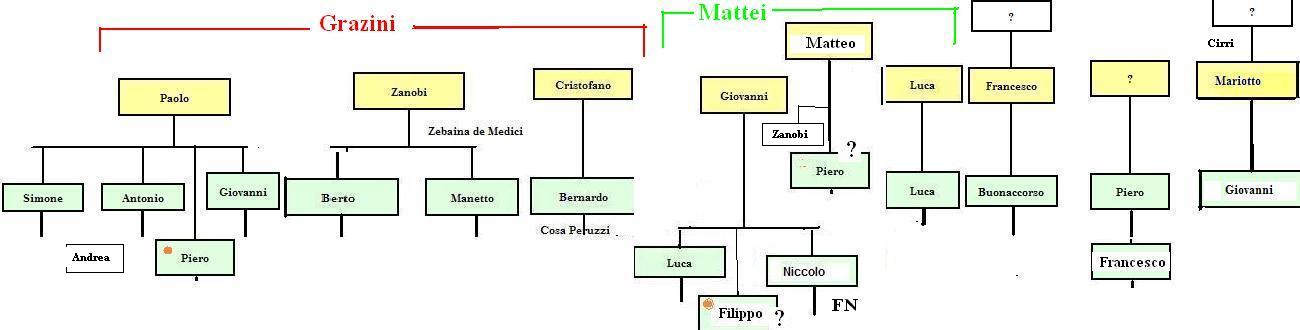

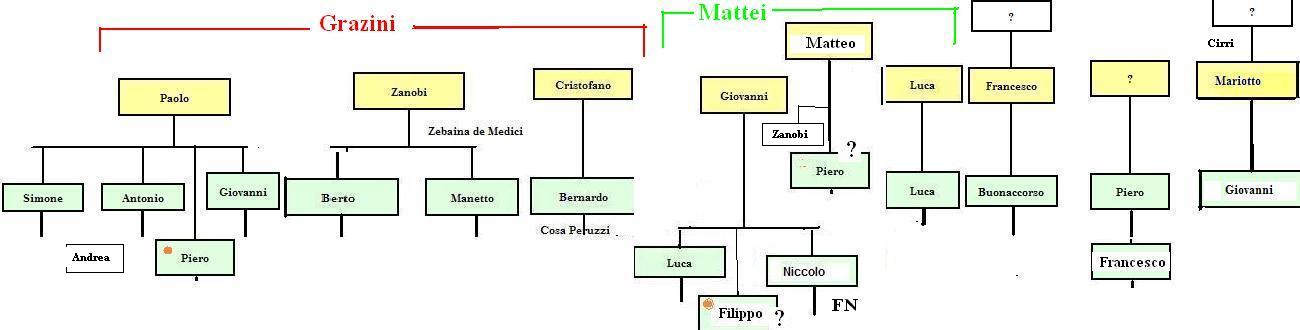

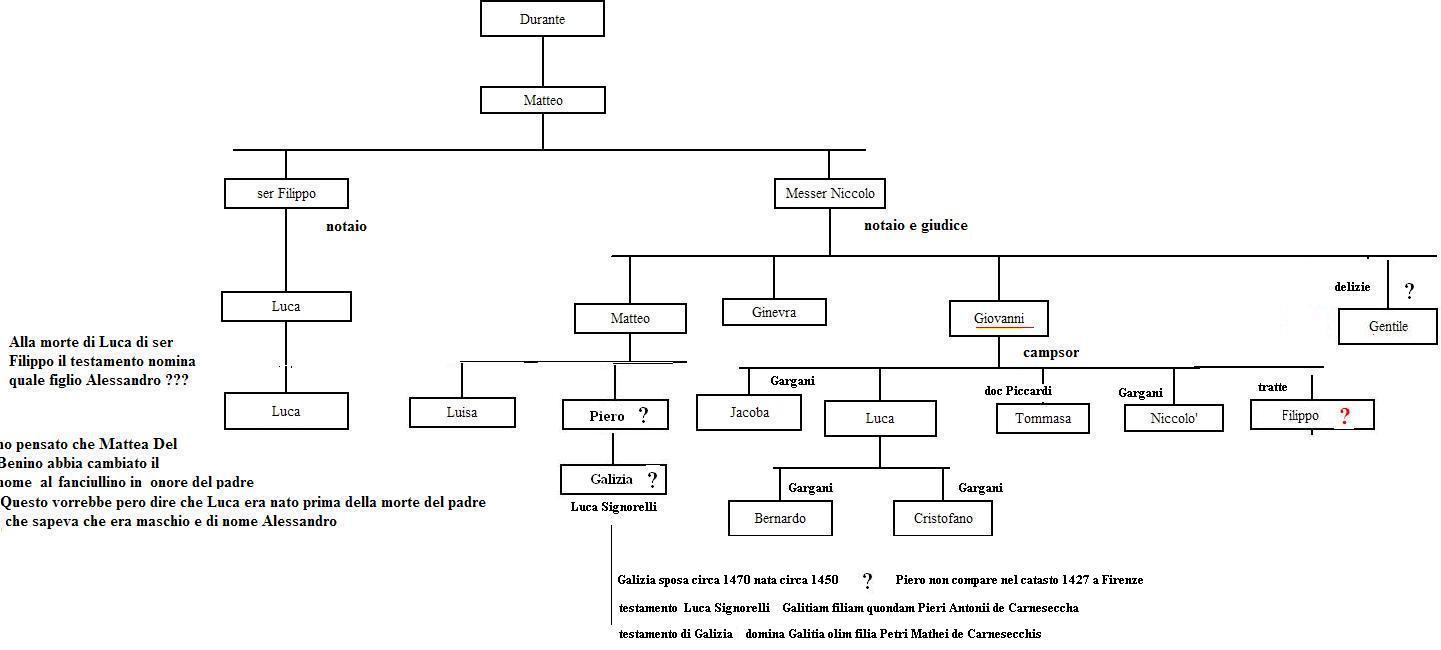

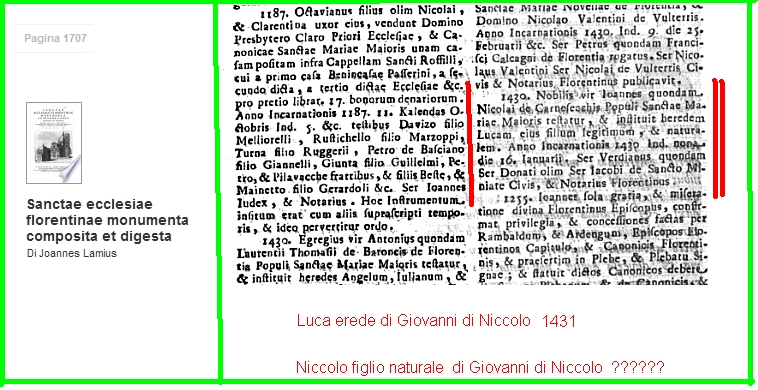

Galizia di Pierantonio (o di Piero di Matteo o Piermatteo )

Salomonicamente chi scrive del Signorelli cita il nome del padre della moglie come Piero Carnesecchi

infatti :

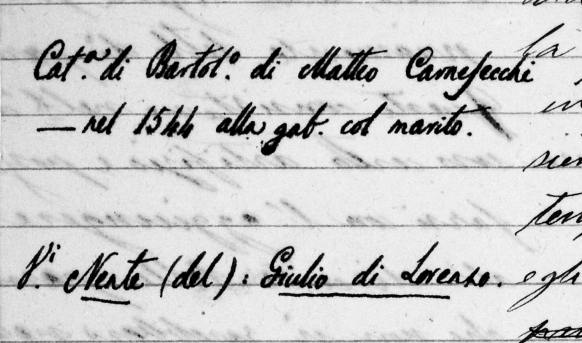

domina Galitia olim filia Petri Mathei de Carnesecchis e' scritto nel testamento di Galizia; Galitiam filiam quondam Pieri Antonii de Carneseccha nel testamento di Luca

Per ora non so districare genealogicamente la cosa.

La madre di Galizia ,e quindi moglie di questo sconosciuto Piero , era Elisabetta di Gaspare detto Cusciatto

VEDI il testamento di Luca Signorelli (1502) e il testamento di Galizia (1506)

Esaminare questo matrimonio potrebbe gettare una luce nuova sull'apprendistato di Luca Signorelli

una osservazione molto interessante a questo proposito mi giunge dalla signora Flenghi

"Leggendo la sua ricerca ho trovato interessante il matrimonio di una Carnesecchi con il Signorelli, il quale fu allievo di Piero della Francesca che aveva la sua bottega a Sansepolcro (e non ad Arezzo).

Anche come anni (intorno al 1470) ci siamo."

Flenghi Marcella

Biblioteca comunale "Dionisio Roberti"

Archivio Fotografico e Fondi storici

L'intervento puo' essere la soluzione sulla provenienza di Galizia

Osservazione molto interessante anche perche' non riesco a collocare nelle genealogie fiorentine i nomi che compaiono nei due testamenti e nemmeno so collocare quel frate Jovachino quondam Jovachini Petri Christofori Carnesecchis frate et guardiano minorum S. Francesci conventualitum de Cortona, che presuppone uno a me sconosciuto Gioacchino padre del frate

(In realta' potrebbe risultare un Pierantonio di Simone di Berto: compare nelle tratte Brown un Alessandro di Pierantonio di Simone ma non ho trovato alcun altro riscontro )

Una cosa che ho letto e’ che della celebrazione del matrimonio tra Galizia e Luca non si ritrovano i documenti relativi

Che il problema di saperne di piu’ altri se lo sono posti in passato senza troppi risultati

Luca Signorelli dovette formarsi ad Arezzo presso Piero della Francesca, come testimoniano Luca Pacioli (nel 1494) e più tardi Giorgio Vasari. Gli esordi dell’artista sotto il segno del maestro di Sansepolcro sono ancora incerti, per l’esiguità di resti certi e le difficoltà attributive di opere che non presentano i caratteri della sua produzione matura. Berenson tentò di riferirgli tre tavole di Madonna col Bambino della scuola di Piero della Francesca, oggi al Museum of Fine Arts di Boston, all’Ashmolean Museum di Oxford e alla Fondazione Cini di Venezia . Intorno al 1470 si sposò con Gallizia di Piero Carnesecchi ed ebbe da lei quattro figli: Antonio, Felicia, Tommaso e Gabriella. Le descrizioni vasariane delle prime opere dipinte attorno al 1472 sembrano comunque confermare l’ascendenza delle ultime opere di Piero, come il Polittico di Sant’Agostino: ad esempio si cita un San Michele “che pesa le anime”, descritto come mirabile “nello splendore delle armi, nelle riverberazioni”. Un primo lavoro documentato è la serie di affreschi a Città di Castello del 1474, dei quali restano solo pochi frammenti staccati (un San Paolo) oggi nella Pinacoteca comunale locale, difficili da valutare.

...................................

Le prime opere certe di Signorelli mostrano già una capacità maturata, pienamente consapevole dei propri mezzi espressivi, che già hanno superato la lezione di Piero, assimilandola e rielaborandola in qualcosa di nuovo.

Che la data del matrimonio al 1470 e’ legata ad un solo studioso oramai morto (Fabbrini )che non lascio’ pero’ a supporto della sua affermazione alcun riferimento di archivio e che viene ripetuta pedissequamente

Io prima di parlare con lei , non avendo trovato gli individui in gioco nelle genealogie fiorentine avevo il dubbio si dovesse guardare per quei Carnesecchi a Cortona come famiglia autoctona o trasferita da Firenze

Non ho preso in considerazione Sansepolcro perche’ non sapevo che il Signorelli potesse esser venuto a bottega qui pensando fosse stato invece ad Arezzo

Ho tuttora buoni motivi per valutare la presenza di Carnesecchi a Cortona , ma ora ho un motivo in piu’ per valutare la presenza di Carnesecchi a Sansepolcro

Lei ha aperto una prospettiva diversa ed e’ giusto glie ne dia atto

settembre 2019

PARTE 1 di 3

MANUALE DI GENEALOGIA .........CONSULTA PREVENTIVAMENTE IL MANUALE DI GENEALOGIA GRATUITO ANCHE PER LA TERMINOLOGIA

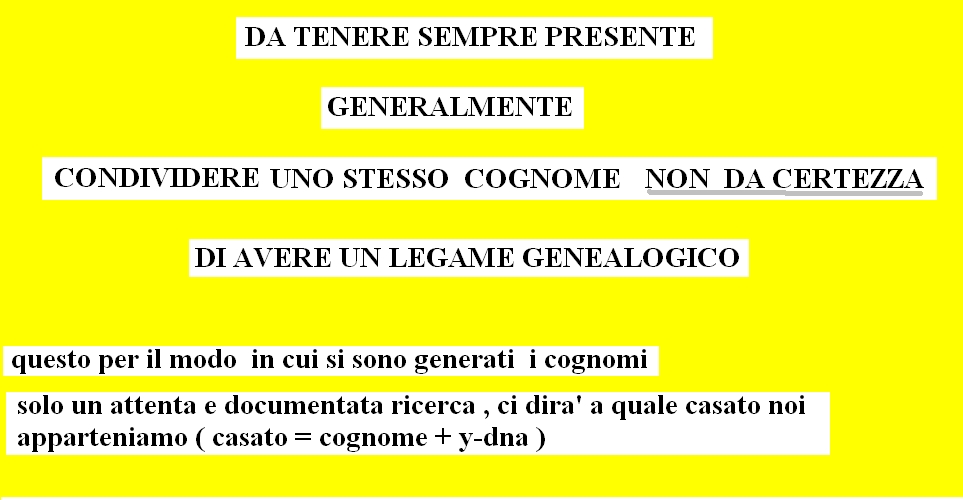

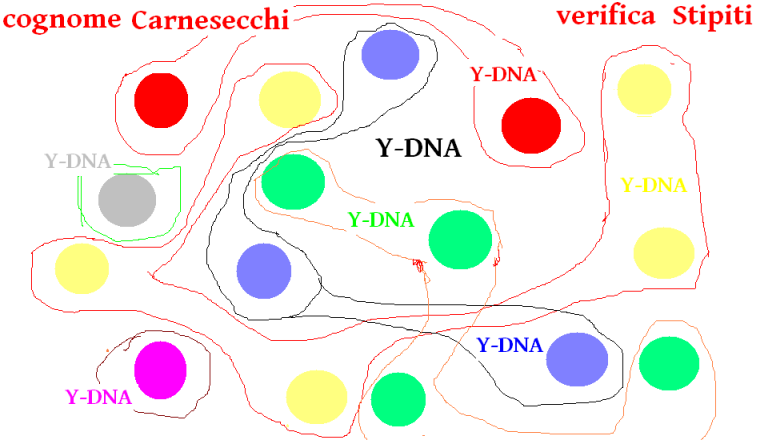

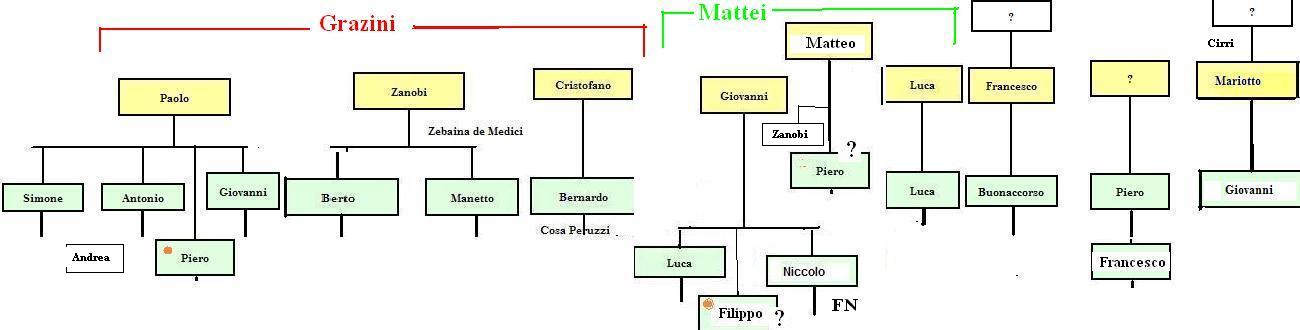

E anche nel nostro caso parleremo di Carnesecchi che accomunati dallo stesso cognome potrebbero avere stipiti diversi ( y-dna diverso, cioe' non appartenere ad uno stesso albero genealogico

I Carnesecchi che piu' hanno lasciato memorie sono quelli di Firenze , ma non sono i soli, come vedremo.

Resurrezione e' il titolo giusto anche per questo racconto . Perche' di vera resurrezione si tratta anche per i Carnesecchi fiorentini, ingiustamente negletti..

Nessuno fino ad oggi si era cimentato nella ricostruzione della storia di questo cognome per cui erano caduti nel dimenticatoio anche tanti Carnesecchi che avrebbero meritato di esser ricordati. ( come ad esempio molti della famiglia fiorentina )

Questa perdita della memoria ritengo abbia principalmente due motivazioni :

---La scarsissima o nulla disponibilita' economica degli ultimi Carnesecchi aristocratici

----Esser della medesima famiglia di Pietro Carnesecchi fu per lunghissimo tempo una sorta di peccato originale nella buia Toscana della controriforma e degli ultimi Medici ( che permetteranno il processo e l'umiliazione di Galileo )

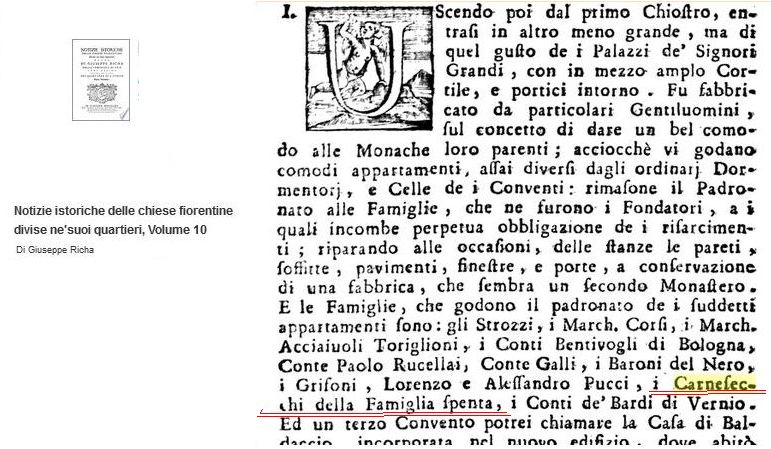

Infatti sicuramente all'oblio delle tante storie legate a questo cognome ha influito l'estinzione e/o l'impoverimento estremo delle linee aristocratiche fiorentine a meta' settecento per cui si perse chi poteva curarne e difenderne le memorie

Con la morte dell'avvocato Bonaventura infatti non ci sono piu' Carnesecchi sufficientemente ricchi .Gli aristocratici che ancora rimangono si stanno lasciando lentamente consumare nel bisogno di denaro avvizzendo fino all' annichilimento. I poveri , disconosciuti nella parentela dagli aristocratici , hanno altro a che pensare nella loro lotta qutidiana per la sopravvivenza

Gli eruditi dedicarono proficuamente il loro tempo a studiare e a scrivere di famiglie che potevano dimostrare loro riconoscenza con denaro sonante e non dimostrarono interesse a dedicare i loro studi a qualcosa che non poteva portare loro alcun profitto

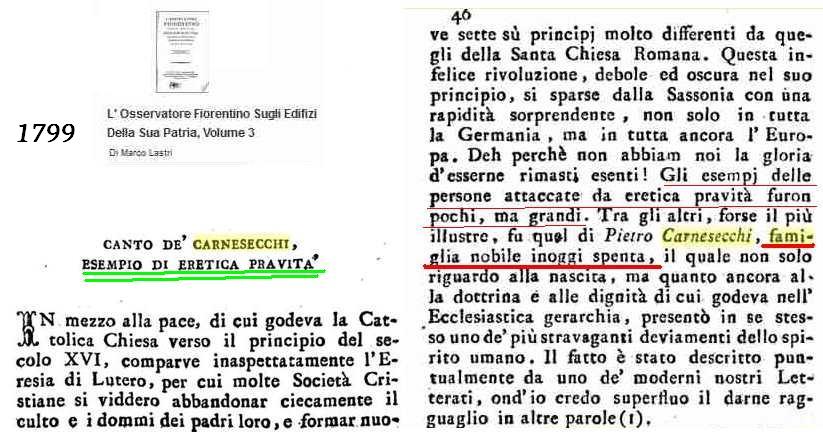

All'oblio inoltre ha contribuito anche il marchio che la Chiesa Cattolica ha posto sul nome dello " infame " Pietro Carnesecchi "oggi il piu' famoso fra quanti hanno portato il cognome Carnesecchi ma che fino quasi alla fine dell' ottocento aveva un nome che era meglio non pronunciare se non mostrandogli dispregio e che quindi costituiva una macchia ed un ingombro per questo cognome cosi come oggi ne costituisce una gloria

Per lunghissimo tempo la Chiesa cattolica volle perpetuare il ricordo di lui , con sordo rancore , marchiandolo sempre con la fama negativa dell'ingratitudine e del tradimento , vituperandolo in ogni modo

Aveva cosi bene asperso di zolfo il nome di Pietro cosicche' Carnesecchi era spesso sinonimo di Pietro e Pietro di tradimento e di emanazione diabolica

Cosi la lunga ombra nera legata alla fama di Pietro oscuro' l'importanza di qualunque altro merito o considerazione

|

UN CARNESECCHI CELEBRE :

Giulia Gonzaga e Pietro Carnesecchi Una affermazione di Pietro trascurata dagli storici

|

Insomma la mancanza di compenso monetario e una macchia religiosa per quei tempi oltraggiosa furono buoni motivi perche' gli eruditi non si occupassero o se ne occupassero molto molto superficialmente nonostante la tanta storia a cui i Carnesecchi fiorentini avevano partecipato e che non avrebbe dovuto essere ignorata

Meglio cosi comunque : la mancanza di una storia gia' scritta e' stata il motivo di questa mia ricerca che quindi non parte da conoscenze erudite del passato ma che attinge e si alimenta in ricerche recenti e quindi fatte con metodologia scientifica moderna

Una ricerca inoltre che non guarda solo ai ricchi e ai noti ma cerca di dare un volto , vita e dignita' anche a tanti Carnesecchi poveri

DIMENTICATI E NEGLETTI

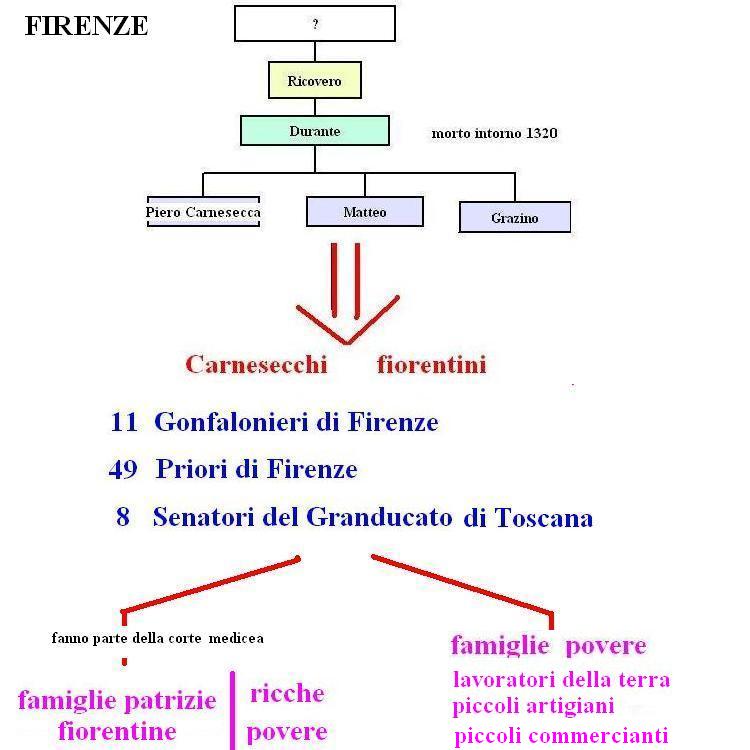

IL CASATO che ha una certa rilevanza storica e che puo' essere considerato "famiglia storica" per la citta' e' sicuramente il CASATO fiorentino

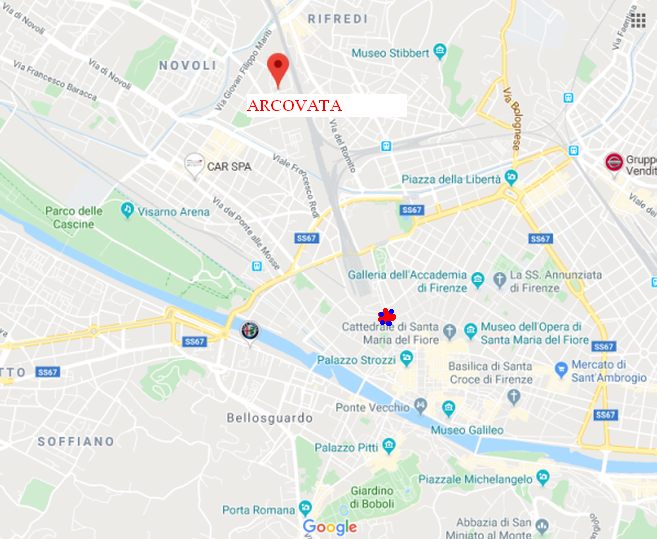

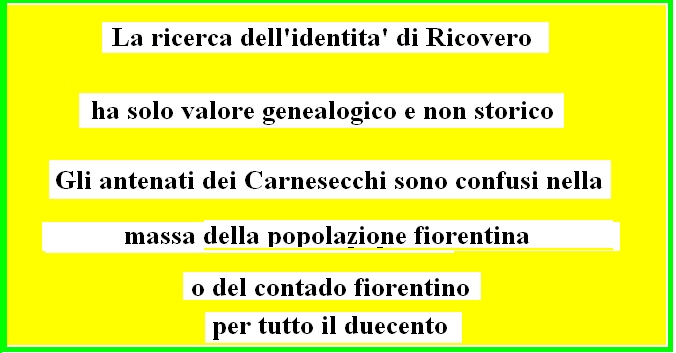

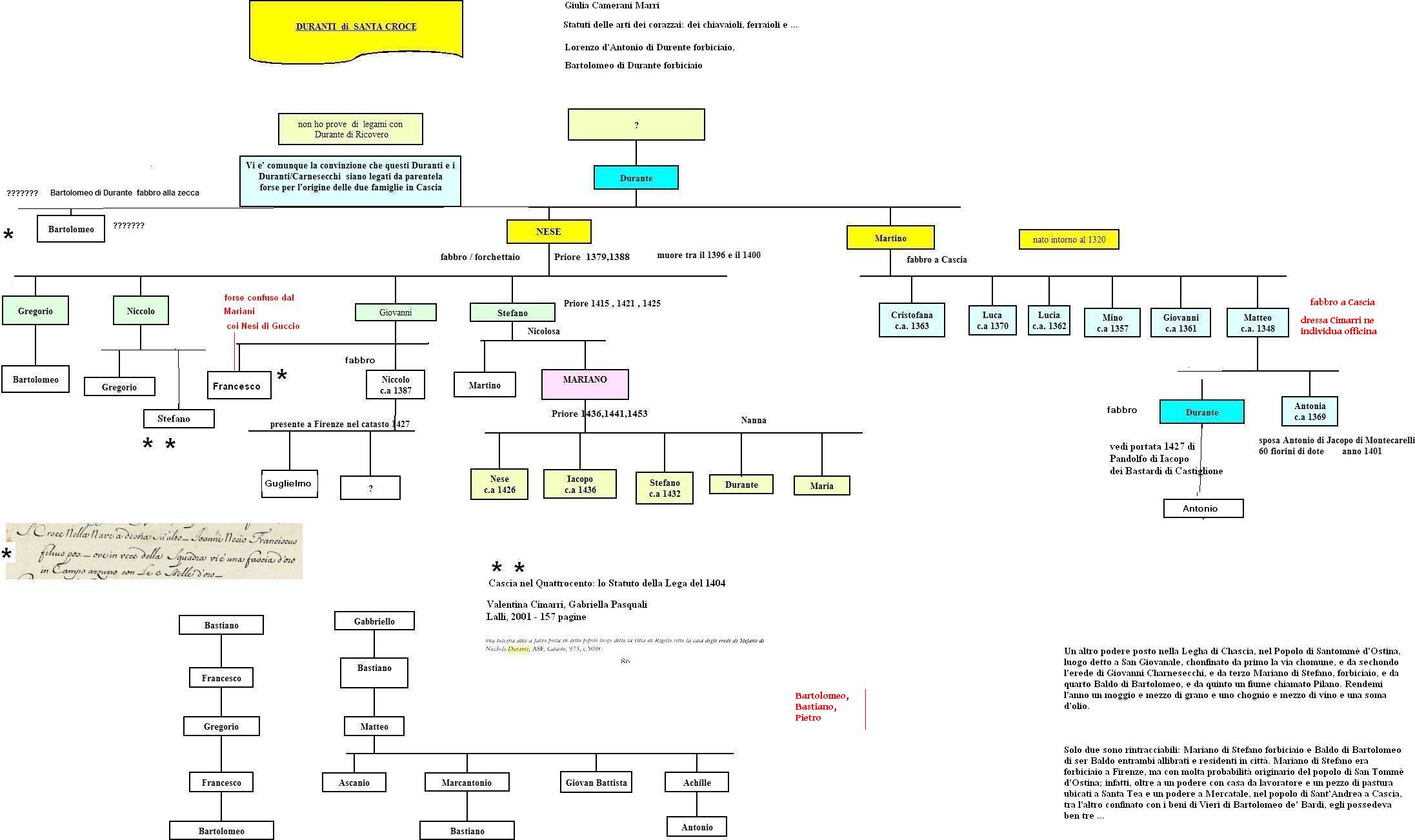

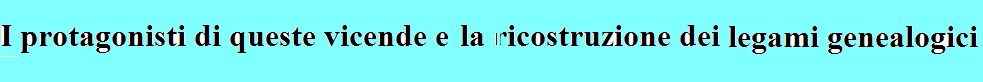

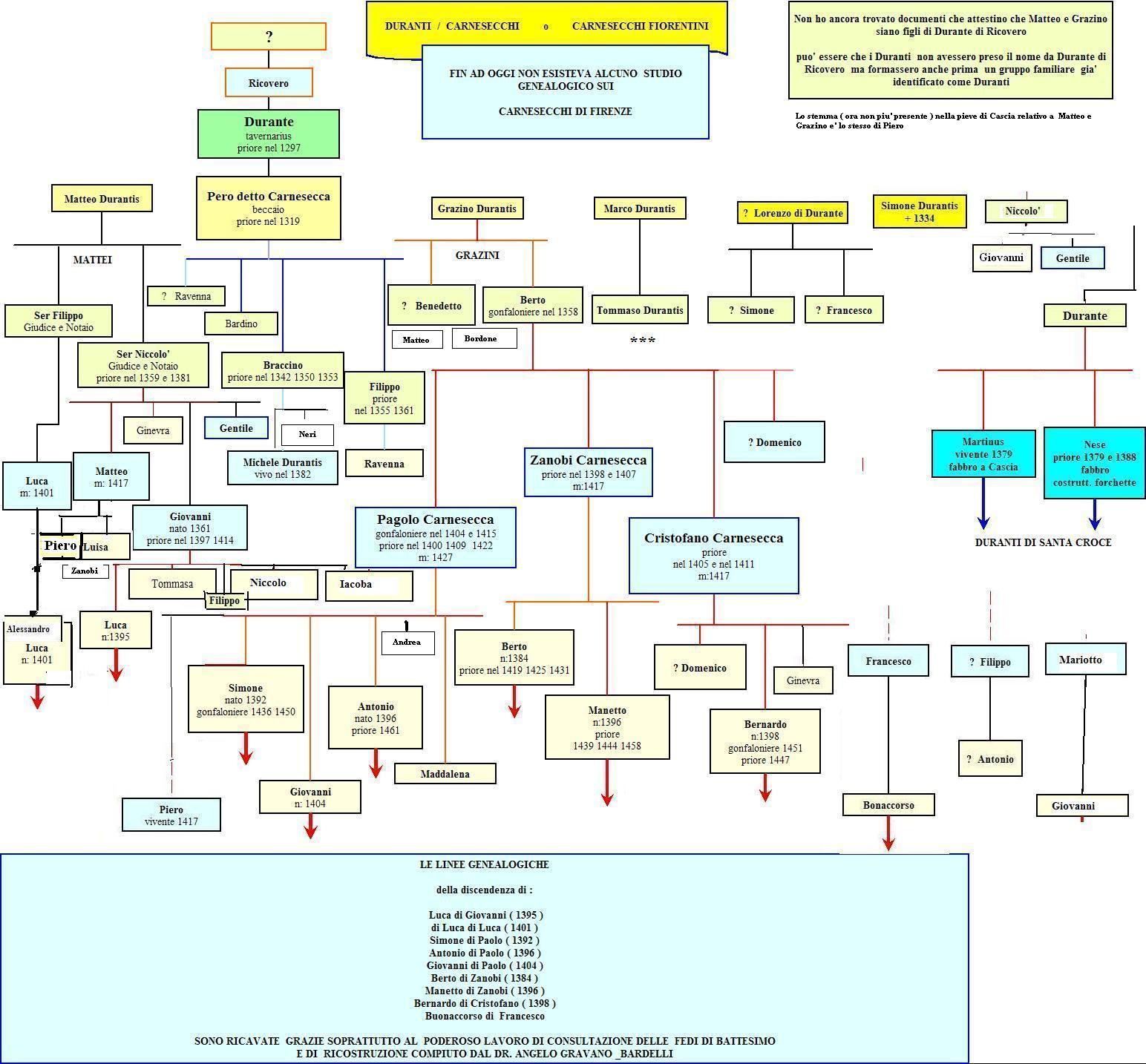

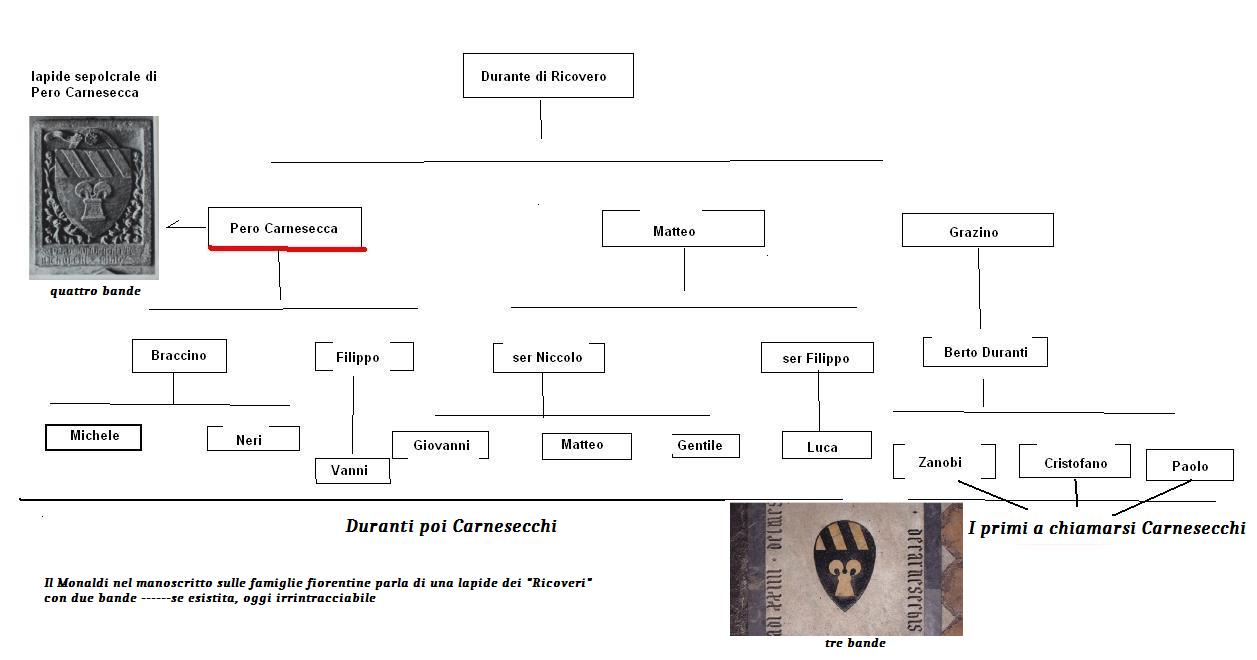

Quello che ha origine come vedremo con DURANTE di RICOVERO

MA CIO' NONOSTANTE ANCHE FIRENZE E' STATA MATRIGNA COI SUOI CARNESECCHI :

destino comune con tante famiglie anche piu' importanti, nella incuria della propria grande storia passata

I Carnesecchi dalla fine del duecento hanno partecipato alla vita commerciale e politica di Firenze

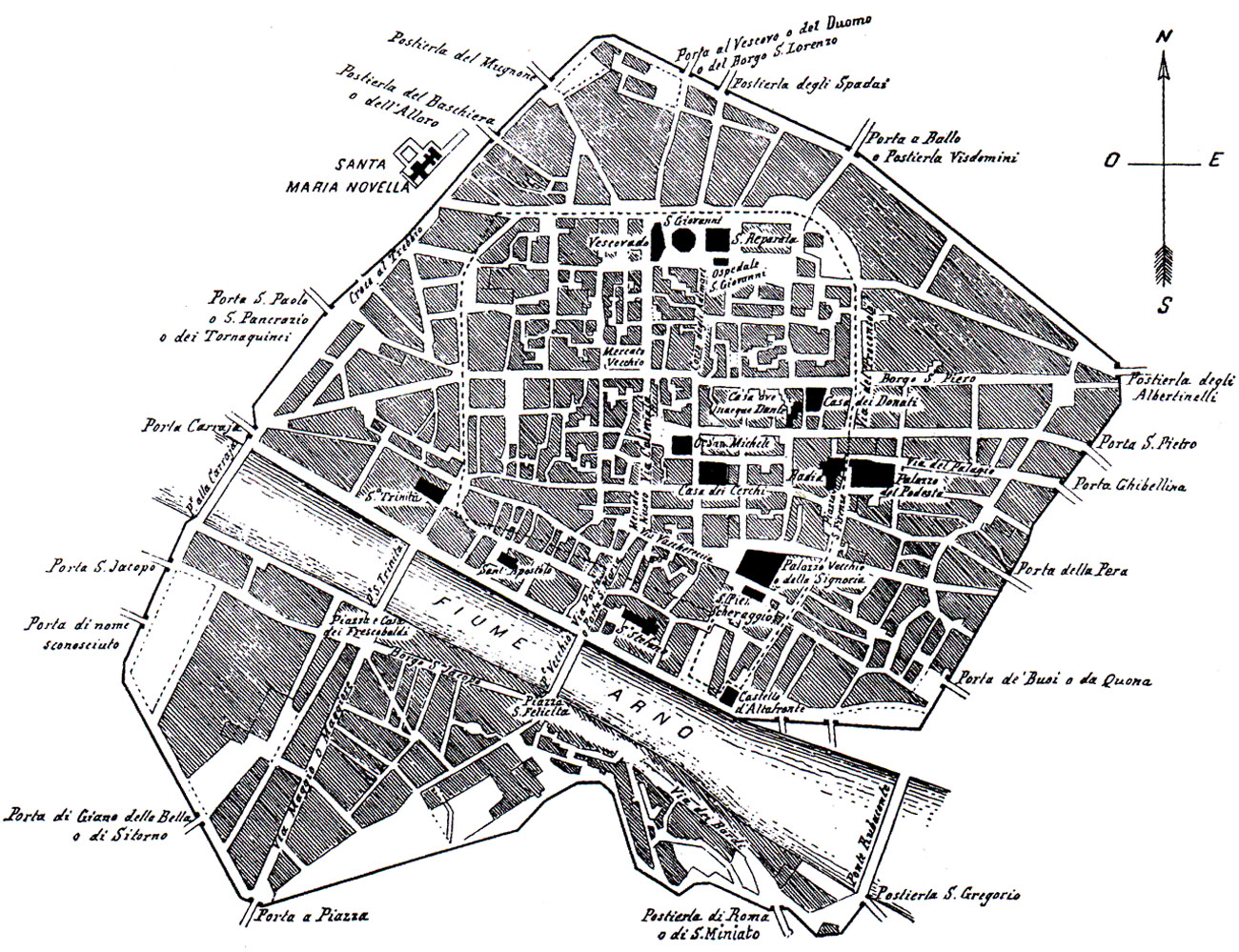

E per oltre 5 secoli l'area tra Santa Maria Maggiore e Santa Maria Novella a Firenze fu caratterizzata dalle proprieta' e dalla presenza dei Carnesecchi

|

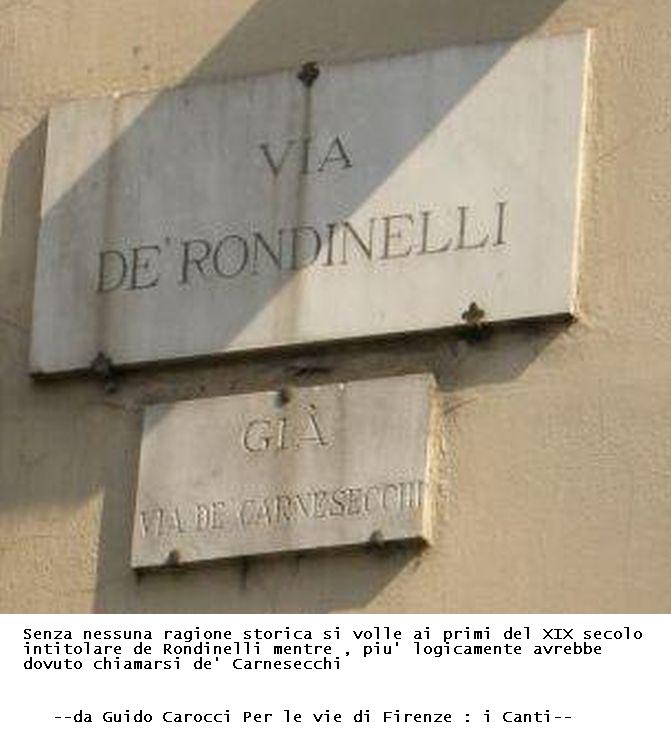

UNA VIA NEGLETTA

|

La strada ha come termini piazza degli Antinori (via del Trebbio e via degli Agli) e via de' Cerretani. La denominazione ricorda la famiglia Rondinelli, che tuttavia ebbe le proprie case nella non lontana via della Forca (oggi Ferdinando Zannetti) presso l'angolo con via de' Cerratani, detto appunto canto de' Rondinelli. La precedente titolazione, via de' Carnesecchi, chiamava invece in causa il casato che effettivamente possedette in origine la maggior parte delle case poste in fregio alla via. Circa l'origine del tracciato e del suo rapporto con via de' Tornabuoni, del quale la strada rappresenta il logico proseguimento, valgano le note presenti nel repertorio di Bargellini e Guarnieri: "Se osserviamo attentamente l'andamento delle prime cerchie murarie, notiamo come gli angoli non siano mai perfettamente retti. Sotto i quadrangoli, tracciati anche da noi con schematica rigidezza, traspaiono le strade, successivamente aperte lungo le antiche mura abbattute, e che smussavano sempre gli angoli retti, a cominciare da quello di Nord-Ovest, dove il raccordo tra le attuali Via de' Tornabuoni e Via de' Cerretani, venne fatto, di sbieco, dall'attuale Via de' Rondinelli (...). E questo perché ai piedi delle antiche mura era scavato il fosso di difesa, dentro il quale doveva scorrere agevolmente l'acqua, che, come si sa, evita sempre di fare voltate brusche, ricercando al contrario, 'curve', 'gorghi', 'gironi'. L'attuale via de' Rondinelli deve essere perciò considerata la smussatura delle mura, che, correndo lungo l'attuale Via de' Tornabuoni, non dovevano incontrare ad angolo retto le mura, che passavano dall'attuale via de' Cerretani. Se non ci fosse stata da condurre l'acqua lungo il fosso con l'andamento più dolce, Via de' Rondinelli avrebbe costituito, in linea retta, l'ultima parte di Via de' Tornabuoni, dalla quale invece devia con un angolo di quasi 45 gradi. Trattandosi di una smussatura, si capisce come sia breve, formata da pochi palazzi, sulla destra e sulla sinistra, ma tutti degni di proseguire la via più nobile della città".

Stradario 1913, p. 122, n. 858; Stradario 1929, p. 102, n. 933; Bargellini-Guarnieri 1977-1978, III, 1978, pp. 256-259.

Senza nessuna ragione storica si volle ai primi del XIX secolo intitolare de Rondinelli mentre , piu' logicamente avrebbe dovuto chiamarsi de' Carnesecchi

--da Guido Carocci Per le vie di Firenze : i Canti--

.....................

L'allargamento, ad esempio di via Calzaiuoli, via Cerretani, via Tornabuoni, via Buja, portò alla distruzione di monumenti, case, torri e chiese che avrebbero potute essere restaurate; nella zona del Ponte Vecchio caddero le torri degli Adimari, degli Alammanneschi, dei Cavicciuoli insieme a palazzi che un tempo erano stati le abitazioni dei Visdomini e dei Bonaccorsi: tutti edifici che rappresentavano una parte cospicua della storia cittadina. Nella piazza di S. Maria Maggiore fu edificato il palazzo Martelli detto" delle cento finestre"; in via Panzani caddero le case dei Carnesecchi, dei Lapi, dei Gimignani e di tante altre famiglie indissolubilmente legate alla storia ed al progresso della città. Ma il "rinnovamento", affrontato con sacro furore dai fiorentini di quel periodo storico (secondo ottocento) sicuramente arrecò il danno maggiore alla zona del "Mercato Vecchio": come già detto esso occupava l'area dell'attuale piazza della Repubblica ed insieme alle medioevali case torri annoverava portici, botteghe e bottegucce, ma sopratutto la "Loggia del Pesce" (opera di Giorgio Vasari eseguita nel 1567 su commissione di Cosimo l de' Medici), nonché la colonna dell'Abbondanza. Quest'ultima nel 1431 aveva sostituito quella innalzata in epoche remote per segnare il centro della città romana, ed in cima era posta la statua della "Dovizia e dell'Abbondanza" eseguita da Donatello in pietra serena; nel 1721 essa precipitò rompendosi e fu sostituita da una copia di G. B. Foggini. La Loggia del Pesce, che per fortuna non fu demolita, ma smontata, è stata ricomposta dal Comune in piazza dei Ciompi, lato via Pietrapiana. La "colonna dell'Abbondanza" fu anch'essa smontata e conservata fino al 1956 , anno in cui è stata riportata alla luce ed eretta nuovamente nello stesso punto dell'attuale piazza della Repubblica. Sorte meno benigna toccò invece, sempre nella stessa area, ai ritrovamenti avvenuti durante il "risanamento", di una civiltà romana: i resti del Tempio di Giove e quelli della platea di marmo del foro, i segni di terme antichissime con i loro mosaici, fondamenta di torrioni e porte poi scomparse, furono completamente demoliti. E demolite furono chiese ed edifici medioevali: le torri degli Amieri, dei Caponsacchi, dei della Tosa e dei Visdomini; le case degli Strozzi, le torri degli Ubaldini e dei Castiglioni e la Chiesa di Sant'Andrea. Fu cosi che insieme a quell'ammasso, di epoca ormai indefinibile, di costruzioni e tuguri malsani, fatiscenti e pericolanti, ricettacolo di miserie e ribalderie di ogni genere, caddero tanti capolavori dell'antica e stupenda architettura fiorentina. Praticamente, con poche eccezioni, la parte medioevale della città venne distrutta. Per fare spazio, risanare, dare aria e luce fu demolito anche quello che, ottenendo lo stesso risultato, avrebbe potuto essere salvato mediante un attento restauro

.....................................

da un articolo del Ten. Renato Maccanti su http://firenze.unuci.org/il-ghetto-di-firenze.html

Giulio Piccini detto Jarro, giornalista de "La Nazione" in uno degli otto articoli dedicati alle condizioni di vita nei quartieri più poveri della città si fece promotore di una violenta campagna a favore della modernizzazione della citta' e della distruzione di molte memorie del passato

|

IGNORATO DEL TUTTO DAI FIORENTINI STESSI E' LORENZO DI ZANOBI DI SIMONE CARNESECCHI

Ed infatti un uomo cosi segnalato per amor di Patria non ha posto tra i cittadini illustri della Repubblica Ai tempi dell'assedio combattendo nella Romagna fiorentina lontano dagli occhi dei Fiorentini non ha avuto la fama che avrebbe meritato E' lodato da tutti come audace e risoluto comandante e cittadino animato da grandissimo amore patrio Padre Giuseppe Maria Mecatti lo definisce : Il gran soldato Benedetto Varchi lo dice : Il secondo Ferruccio

Scrive Carlotta Lotti : Sfogliando un giorno le Istorie Fiorentine del Varchi, rimasi sorpresa di trovare spesso accanto al nome del Ferruccio quello di un cittadino sconosciuto, di Lorenzo Carnesecchi. " Nè si dubita dagli uomini prudenti ", scrive il Varchi a proposito del governo di Firenze durante l' assedio, " che se avessono eletto uno solo senza guardare ad altro che alla sufficienza, come esempigrazia il Ferruccio o Lorenzo Carnesecchi o alcuno altro ancora di minore virtù e fattolo dittatore da dovero, le cose sarebbono state per avventura governate altramente ch'elle non furono e per conseguenza avuto altro fine ch'elle non ebbero ".. Egli asserisce inoltre che il Papa temeva molto questi due valorosi e quando Firenze perdè quasi tutto il suo dominio , ultime fedeli alla Repubblica rimasero Empoli, Pisa, Livorno difese dal Ferruccio e Castrocaro " dov'era Commissario quasi un altro Ferruccio, Lorenzo Carnesecchi ". Non possiamo mettere in dubbio la verità delle parole di questo autorevole storico, che fu presente e prese parte agli avvenimenti da lui narrati. Anche il Busini , il Nardi , il Giannotti e più tardi, sulle orme del Varchi, il Perrens il Guerrazzi, il Capponi e perfino il Frassineti ed il Mini nelle loro illustrazioni del Castello di Castrocaro, sono tutti d'accordo nel lodare il Commissario della Romagua fiorentina: ma nessuno si è curato di far conoscere l' opera complessiva di questo guerriero, tantochè il nome di lui non si trova nei dizionari biografici storici.

|

|

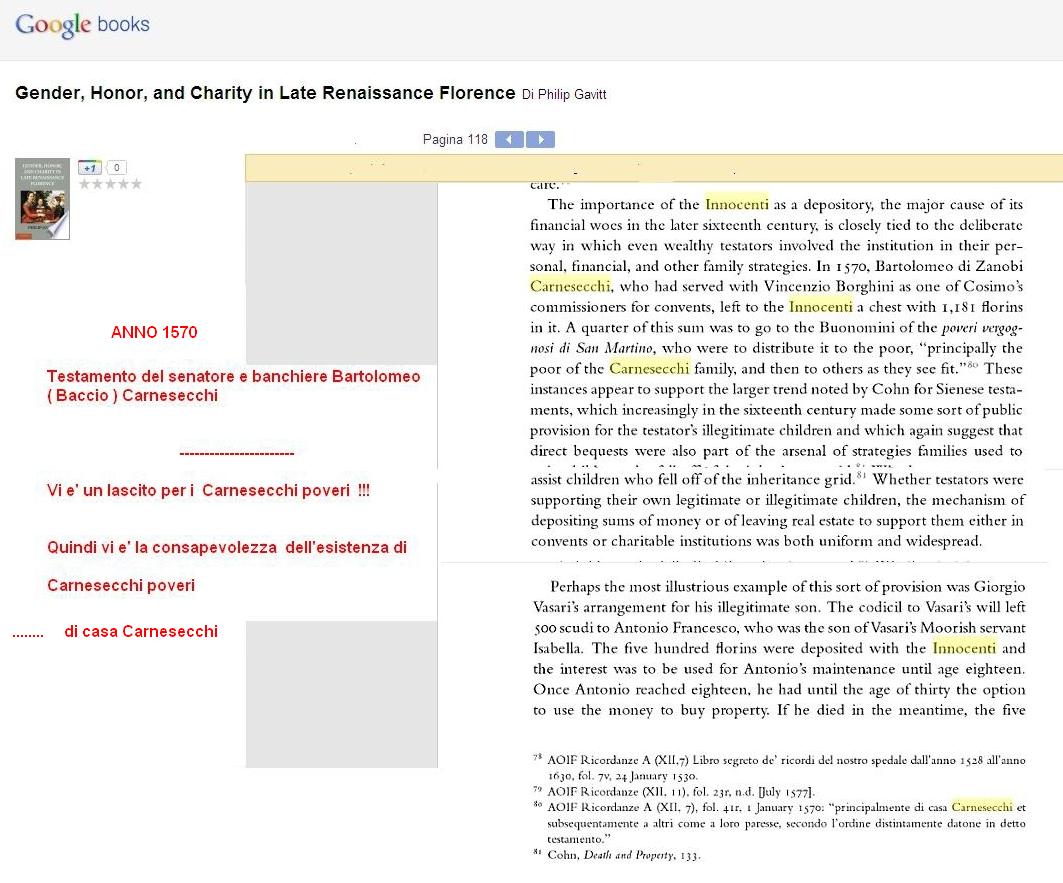

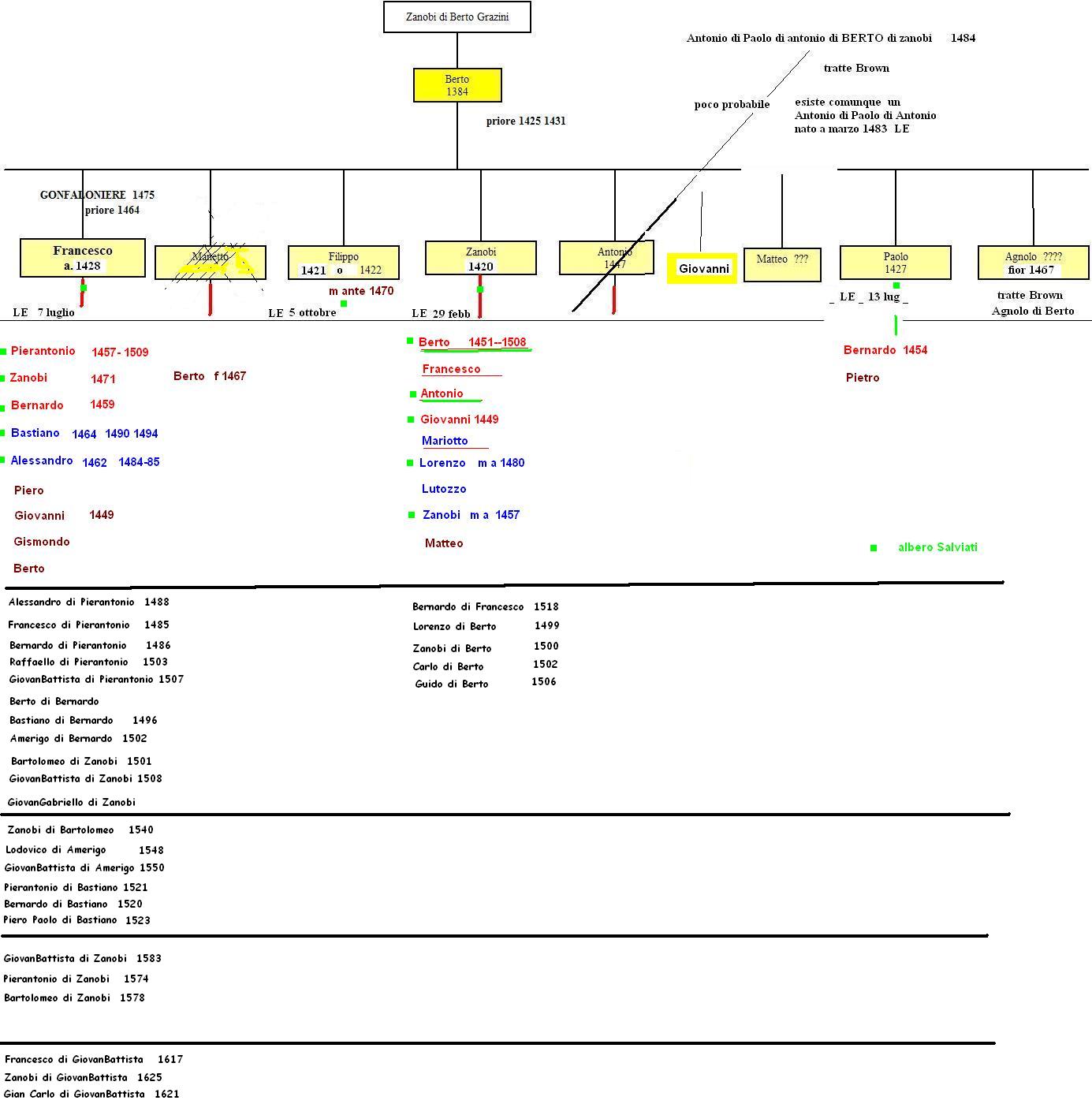

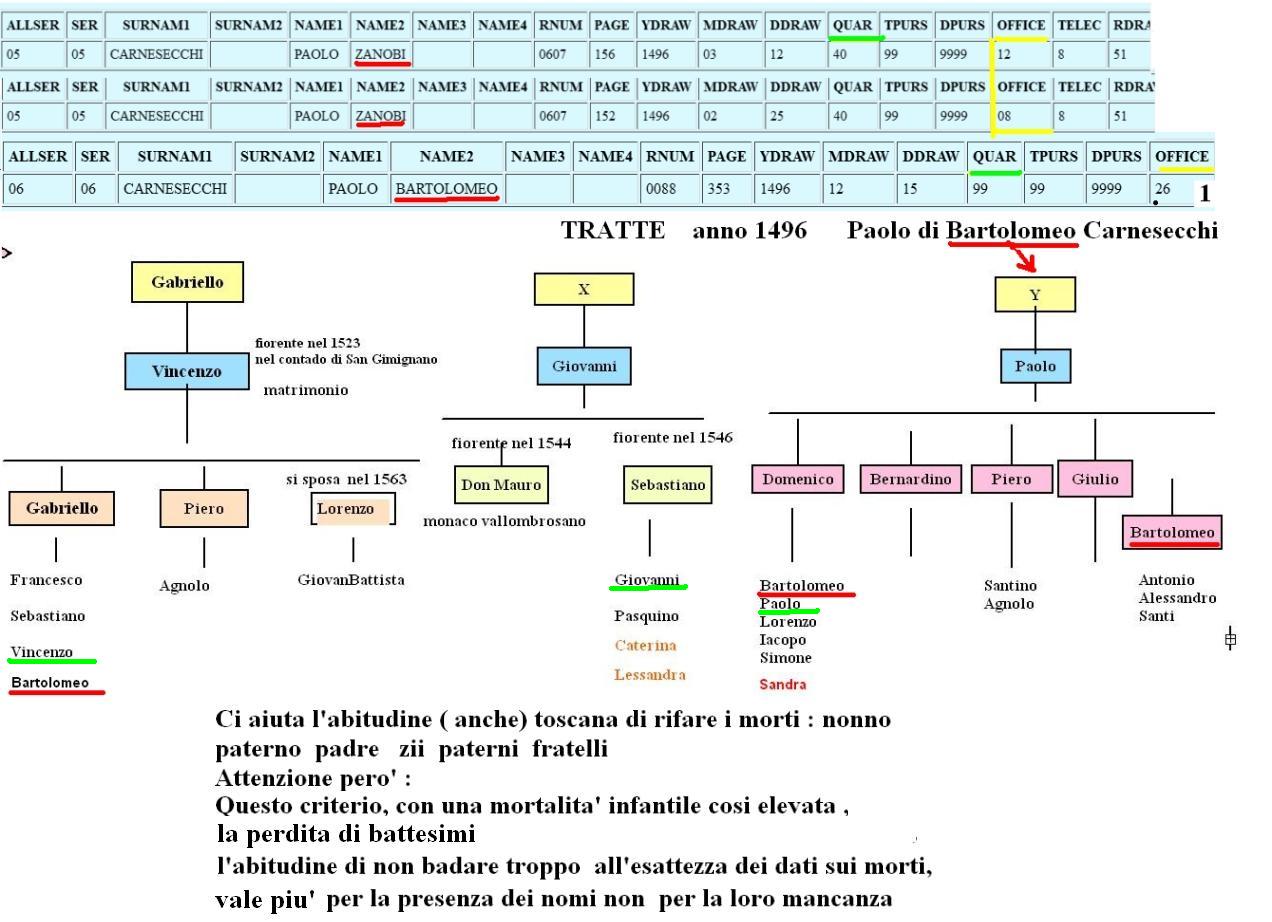

LA GRANDE BANCA CARNESECCHI--STROZZI Una delle grandi banche fiorentine ed europee Guidata dapprima da Bartolomeo di Zanobi Carnesecchi e da Camillo Strozzi e poi da Zanobi di Bartolomeo Carnesecchi e da Alessandro di Camillo Strozzi caratterizza il XVI secolo fiorentino e fallira' nel 1596 dopo la vicenda del prestito a Filippo II di Spagna e la serie di bancarotte del governo spagnolo P>

ritratto del banchiere Zanobi di Bartolomeo di Zanobi Carnesecchi

|

I RAMI POVERI COME SEMPRE IGNORATI O DISCONOSCIUTI DAI GENEALOGISTI E DAGLI ERUDITI

Infine maltrattati dai genealogisti ottocenteschi che senza alcuna prova e senza alcuno studio decretarono motu proprio che a Firenze la famiglia si fosse estinta per il solo fatto che si erano estinte le linee aristocratiche e nonostante fossero presenti in Firenze ancora dei Carnesecchi (allora come oggi )

Lo dice uno sbagliando, lo ripetono cento e diventa una verita'

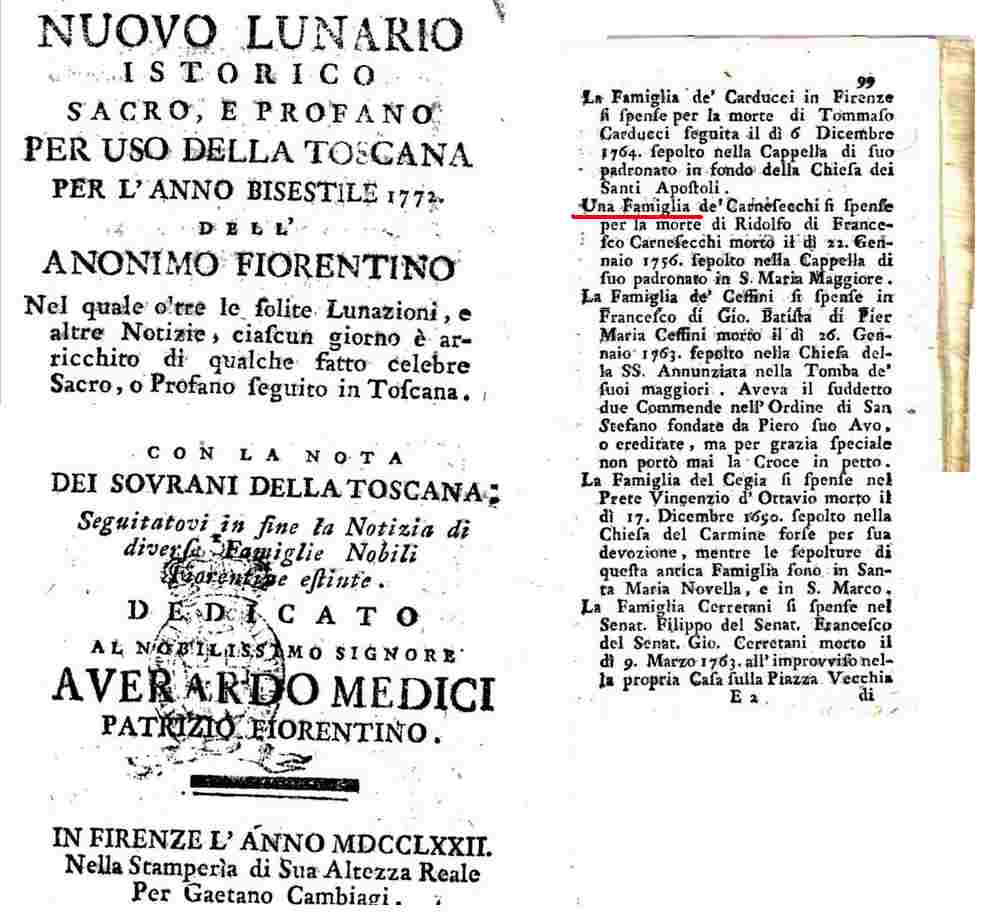

piu' incerto il lunario del 1772 sulla questione

dice per la morte di Rodolfo di Francesco Carnesecchi : UNA FAMIGLIA CARNESECCHI SI ESTINSE..........

Dobbiamo notare infatti che accanto ai Carnesecchi che appartengono all'aristocrazia e al ceto dirigente compaiono Carnesecchi di livello sociale molto molto inferiore e questo gia' da fine quattrocento

Nelle lettere del Busini viene nominato Manzo Carnesecchi come popolano "alla scapestrata " reso poi da Giuseppe Revere un protagonista della resistenza contro il duca Alessandro e pronunciante un bel : "Manzo Carnesecchi non e' uso a fuggire"nel dramma storico Lorenzino de Medici

Testamento di Bartolomeo di Zanobi Carnesecchi

Giuliano dei Ricci scrive una Cronaca di Firenze che copre il periodo dal 1532 al 1606 ,Abbiamo di questa cronaca un'edizione curata da Giuliana Saporie

dice dei Carnesecchi in un brano molto crudo :

anno 1587

(38r ) Firenze O miseria humana et nobilta' negletta quando alcuno astretto da necessita' si riduce a sopportare ogni sorta di cosa et ogni giorno se ne veggono mille esempli. La famiglia de' Carnesecchi nella nostra citta' e' nobile ma numerosa ,di huomini ve ne ha de' poveri et de' ricchi et de pazzi et de' savii ; et fra essi un .............ricoverandosi in via del Moro in casa uno de' Betthi dovette una sera tornare a casa malato che il compagno de' Betthi era in villa , si messe nel letto et di sudiciume e di stento vi mori , et tornando il Betthi senti il caso col naso et trovo' questo cadavero verminoso et putrefatto

Quindi il giudizio del Ricci e di Bartolomeo Carnesecchi i "e' che i Carnesecchi poveri " di Firenze sono un tutt'uno con i "Carnesecchi aristocratici"

E questo e' applicabile almeno ai Carnesecchi di Arcetri e di Soffiano che gia' ai primi del 1500 erano lavoratori di terre

Non e' cosa di poco conto questa

Gia' quando lo storico parla di famiglia spesso commette l'errore di farne un unico insieme e di porre l'attenzione solo a quella parte che appartiene al ceto dirigente e non a quella che raccoglie le bricciole. Ma un CASATO non e' mai un unicum ma e' composto di famiglie piu' ricche e piu' povere

Piu' o meno legate fra loro da considerazioni politiche e sociali a seconda le convenzioni e le necessita' dei tempi

Delinea la sovente trascuratezza degli storici nel seguire il destino dei casati nel loro complesso e seguirne le salite e le discese cioe' il profilo altimetrico economico nei secoli dei vari rami di un casato

Profilo a volte legato ad handicap individuali ma altre a scelte economiche e politiche

A supplire a questa carenza dovrebbe servire quella branca della storia che e' la GENEALOGIA e la STORIA FAMILIARE, cioe a legare microstorie con grande storia

Trovo interessante , in questo senso, il lavoro di Claudia Tripodi che studiando il declino di un ramo degli Spini ha messo in evidenza meccanismi sociali ed economici troppo poco sottolineati

Questa trascuratezza ha spesso privato lo storico di indizi importanti per la ricostruzione della grande storia

Ed i lavori di Sergio Tognetti nel seguire anche se pur per breve lasso di tempo i Serristori e il banco Cambini

Ancor oggi comunque alcuni storici vedono la caduta alla condizione contadina come una vicissitudine impossibile per una famiglia mercantile mentre questo pare contraddetto da diverse realta'

vale sempre e comunque :

ed il rischio di errori per omonimia

DIMENTICATI O NEGLETTI

E' QUASI UNA MALEDIZIONE PER QUESTO COGNOME

Di quell'anarchico possente che fu DANTE CARNESECCHI si era persa non solo l'immagine e la tomba ma ogni memoria

A quei ballerini CARNESECCHI protagonisti dei palcoscenici internazionali la celebre enciclopedia Treccani ( e normale primo punto di riferimento delle ricerche) cambia persino il cognome in COPPINI

Carnesecchi vulgo Coppini : una famiglia oltre 150 anni sulle scene dei grandi teatri

E il poeta romano PASCARELLA spoglia dei meriti GIUSEPPE CARNESECCHI e della creazione della collezione artistica del romano celebre CAFFE' GRECO

COSI TROVERETE POCHI NEL RICORDO COMUNE dei tanti a cui questo sito cerca di dare giustizia

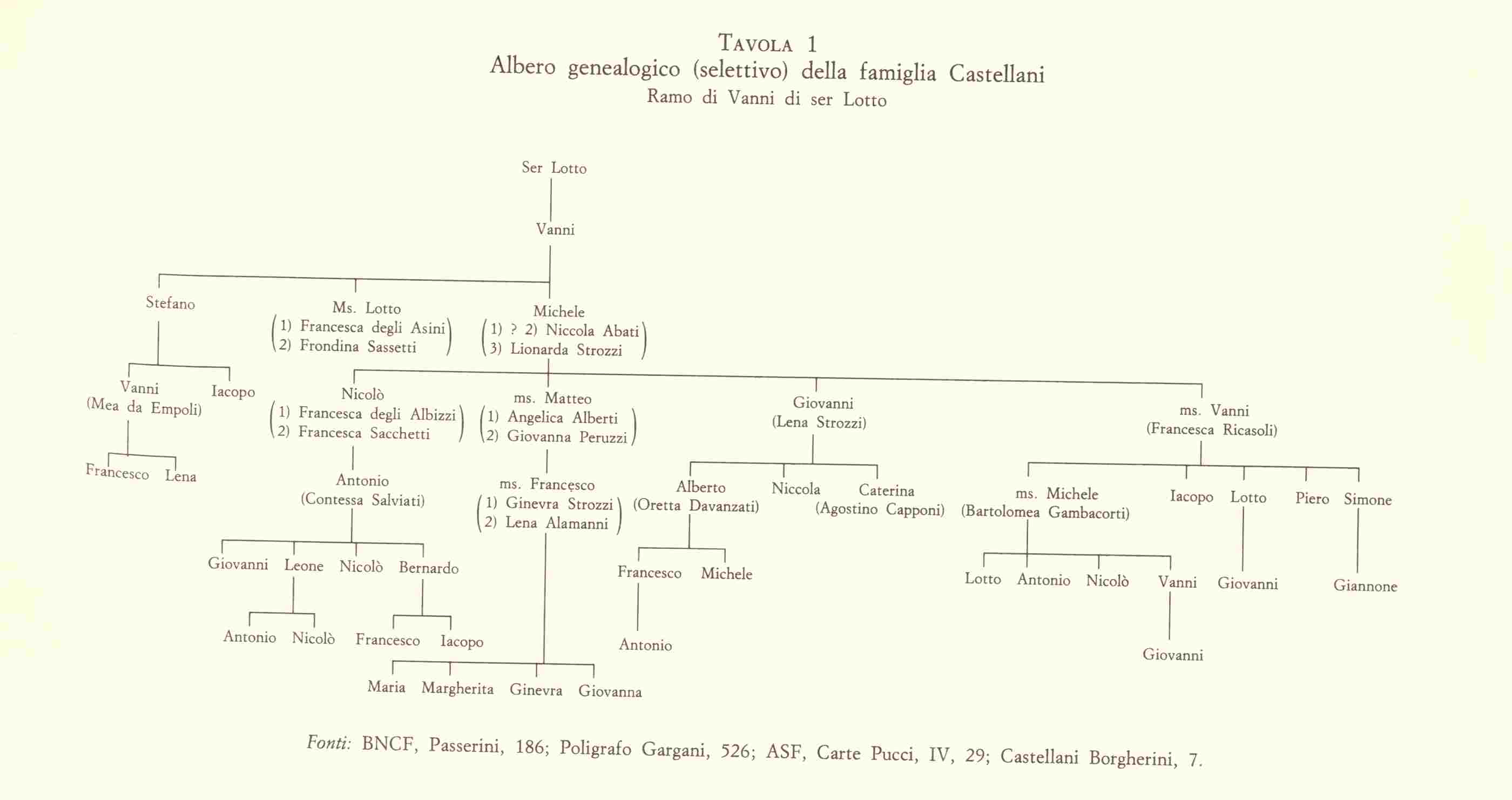

DETTO CHE I CARNESECCHI PIU' DENTRO LA MACROSTORIA SONO QUELLI FIORENTINI

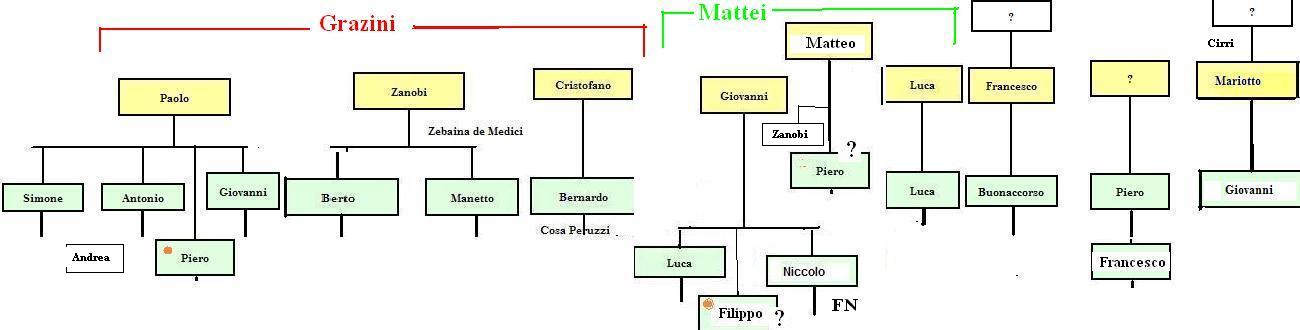

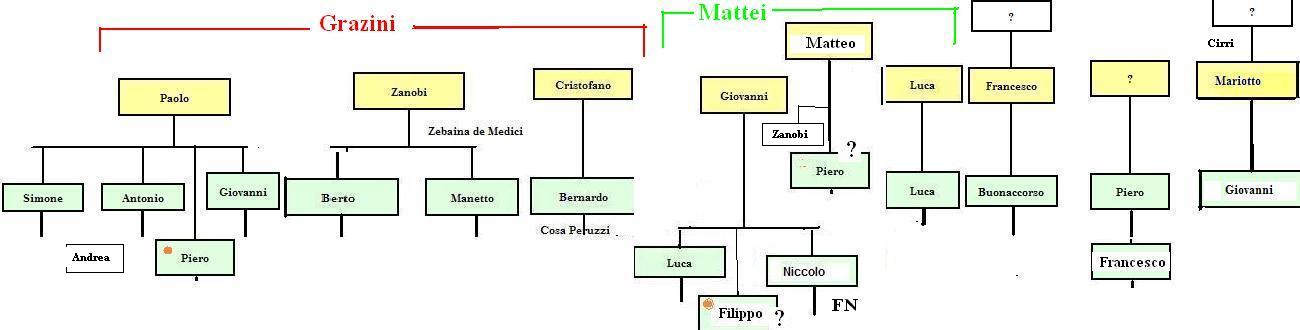

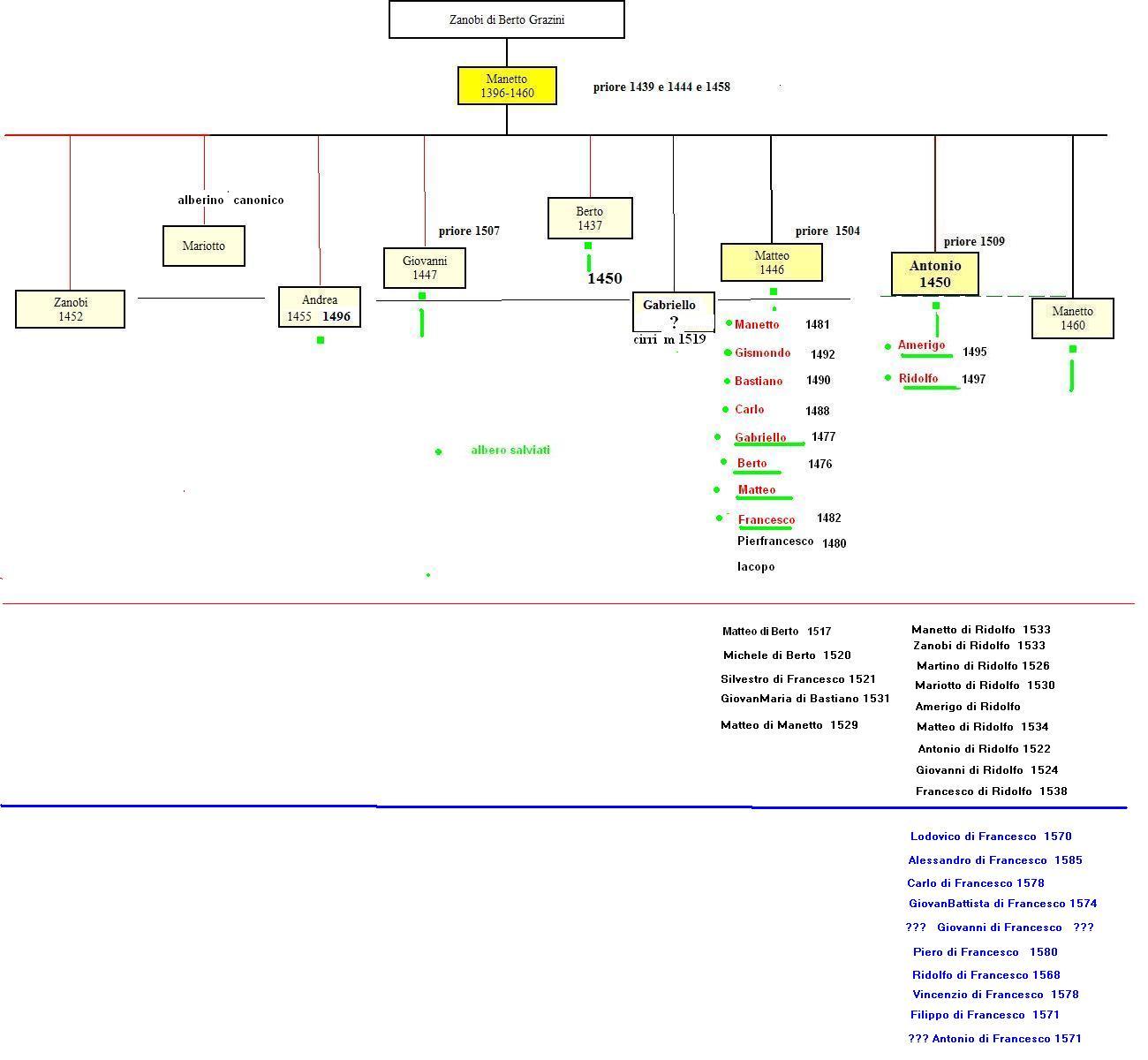

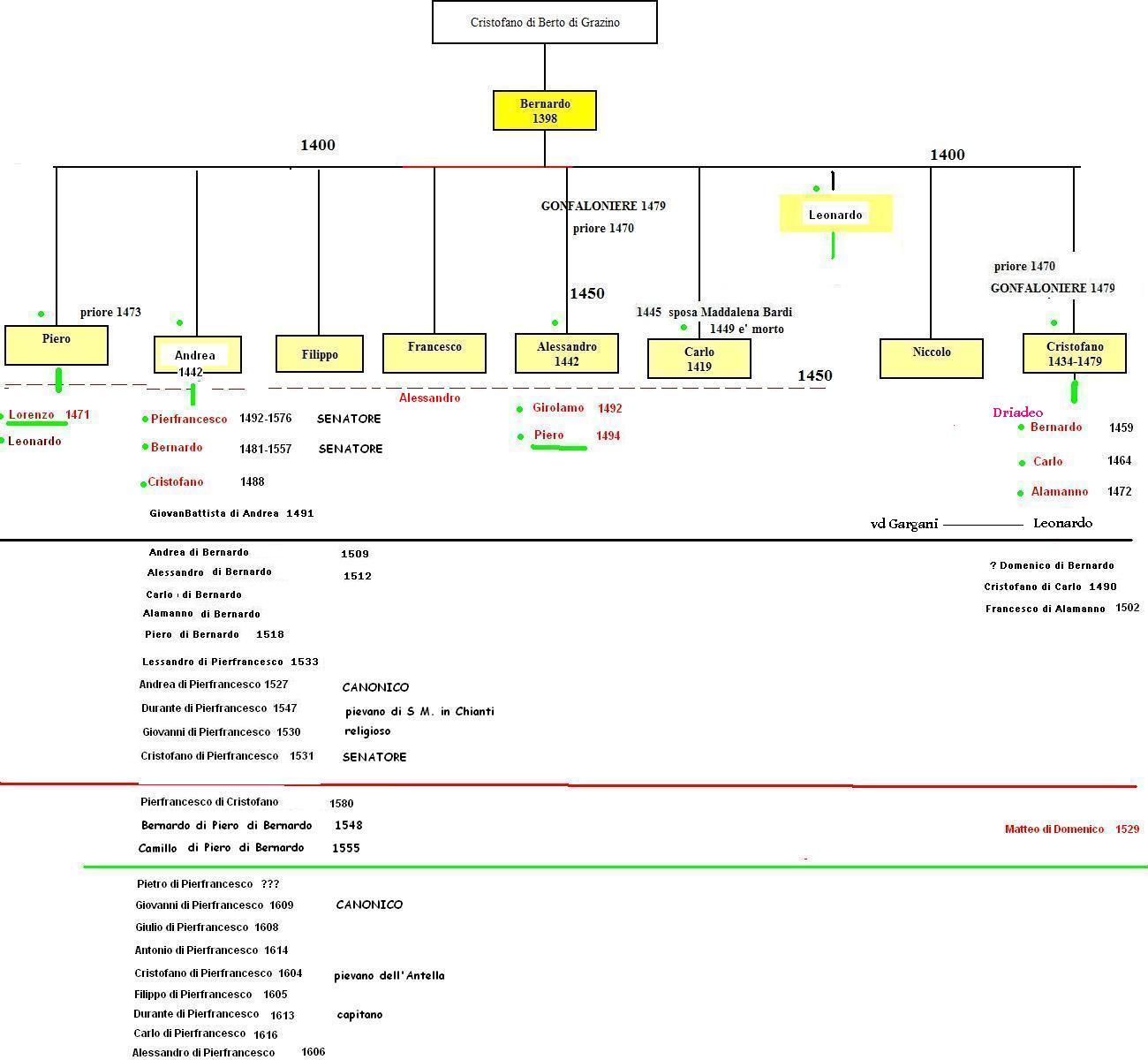

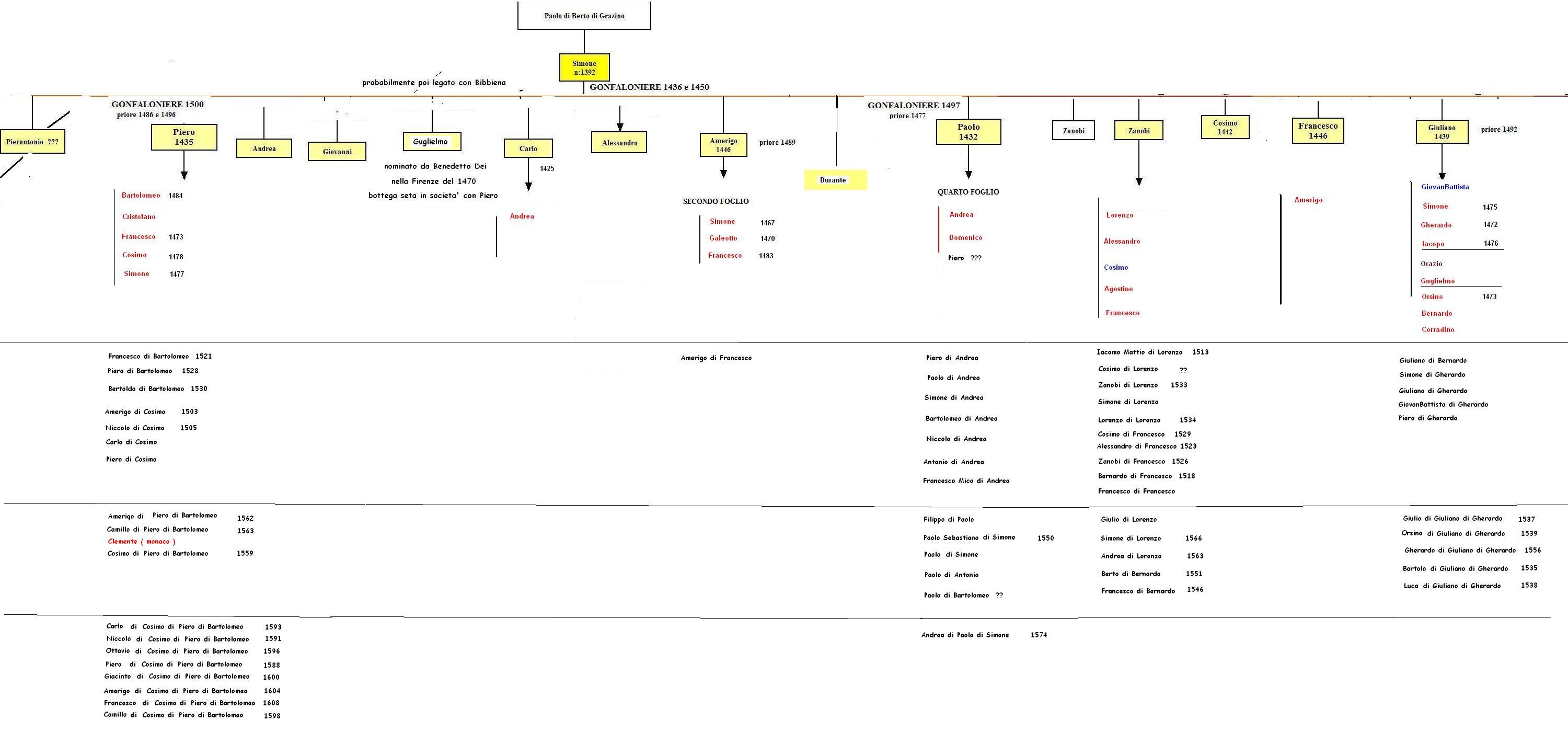

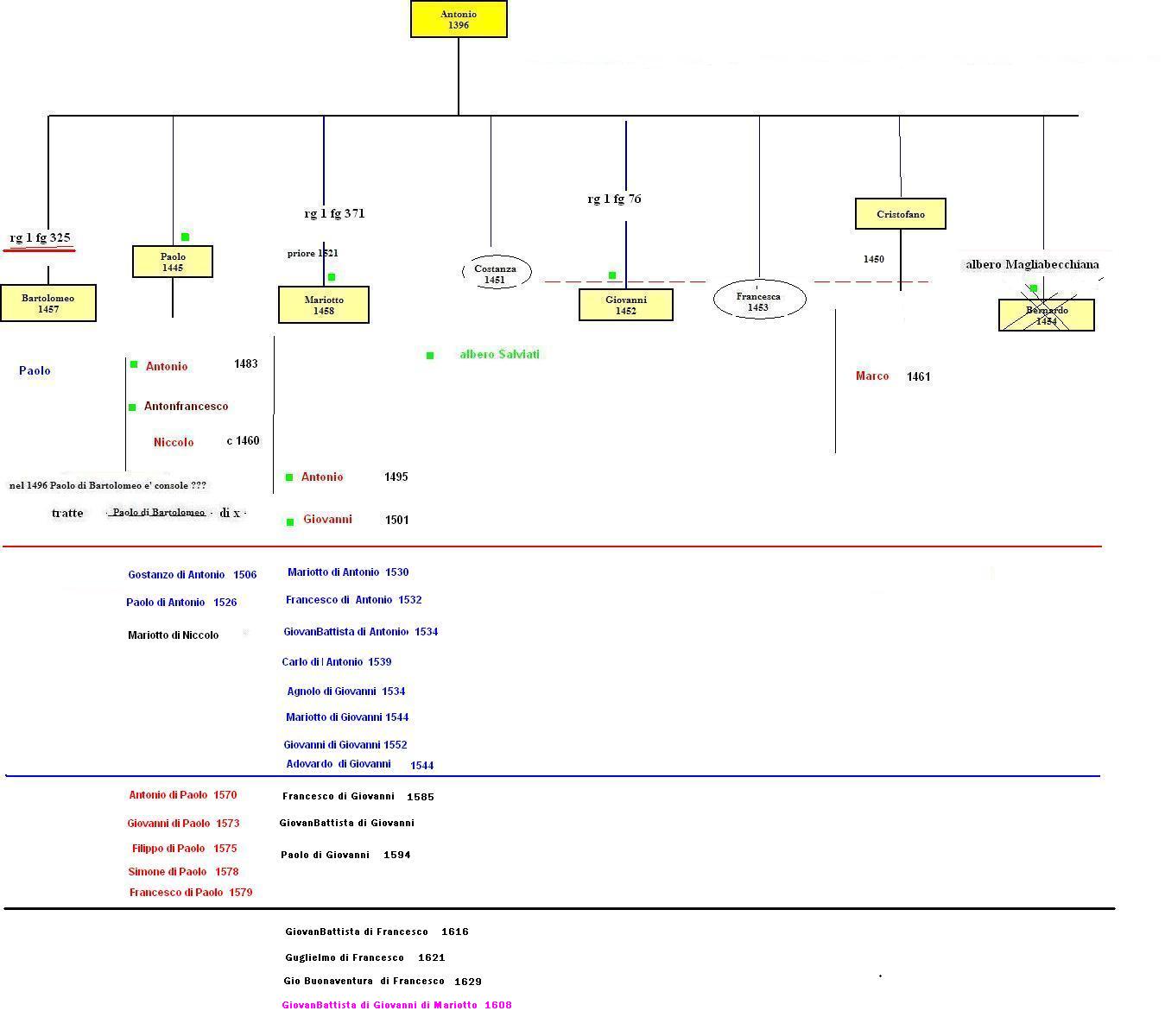

PER QUESTI COME VEDREMO L'ALBERO A CUI HO DECISO DI FARE INIZIALMENTE RIFERIMENTO E' QUELLO CHE CHIAMERO' ALBERO PSEUDO--SALVIATI

A CUI HO AGGIUNTO E SPERO DI AGGIUNGERE , DIVERSI ALTRI INDIVIDUI, ALTRI RAMI ( E LE DATE DI NASCITA).

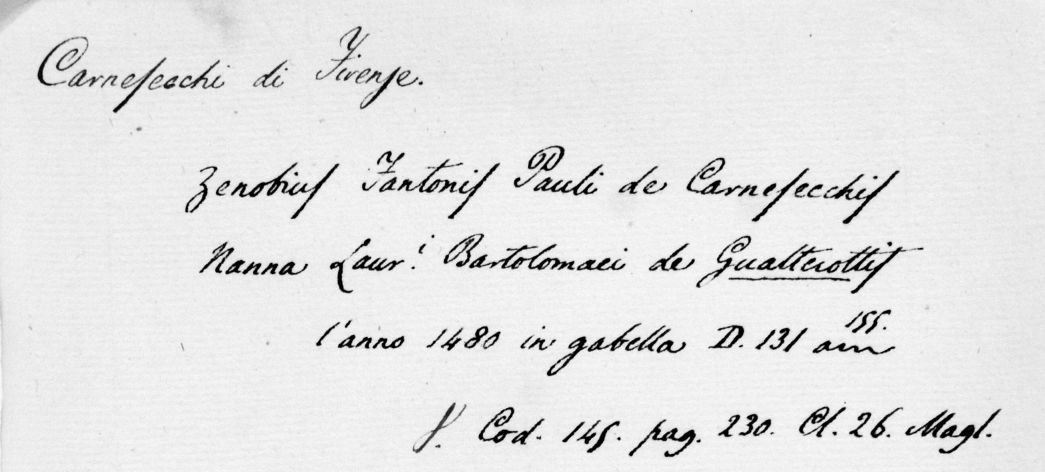

...........Albero Carnesecchi ……biblioteca BNC forse del Salviati molto interessante codice 225 tavola 26 il piu' completo e con scarsi errori . Comunque mancava di diversi individui

NE RISULTA UN ALBERO ASSAI UTILE PER EVITARE I PIU' COMUNI ERRORI GENEALOGICI SUI CARNESECCHI DI ORIGINE FIORENTINA

Risulta l'albero piu' completo ed affidanbile , cio' nonostante non esiste la possibilita' di costruire un albero genealogico sicuramente completo al 100 %

UN ALBERO COSI COSTRUITO CI MOSTRA UNA REALTA' NOTA MA DISCONOSCIUTA : non esiste un albero economicamente e socialmente monolitico , ma l'albero e' composto di rami che si differenziano perche' piu' o meno poveri, piu' o meno vicini al potere , piu' o meno visibili

…La famiglia de' Carnesecchi nella nostra città è nobile ma numerosa, di huomini ve ne ha de' poveri et de' ricchi et de' pazzi et de' savii;... by Giuliano Ricci

il genealogista professionista in passato faceva un lavoro e tendeva a potare parentele che potevano gettare discredito puzzando di stalla

L'erudito si concentrava su troppe famiglie per poter focalizzarsi su tutti i rami. Il lavoro era sempre fortemente incompleto

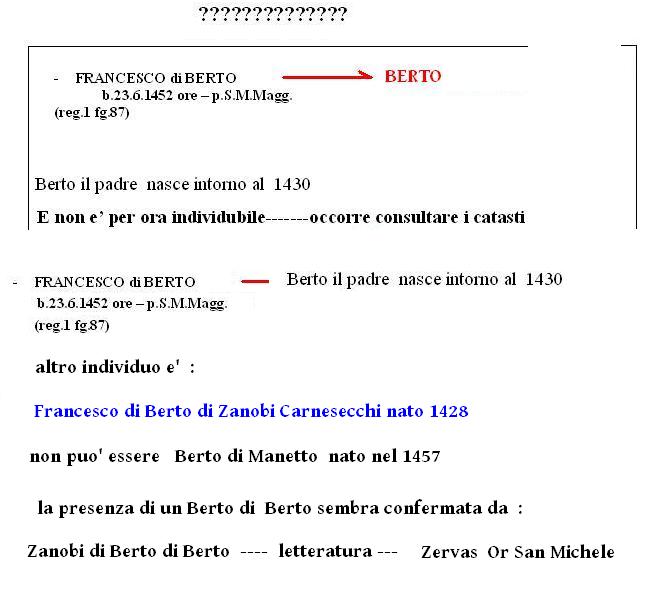

Nella ricostruzione di un albero fiorentino gli ostacoli ad un'identificazione precisa sono obiettivamente molti

Lo stock onomastico era ristretto in pochi nomi , che si ripetevano nelle linee di parentela patrilineare e nelle generazioni.

I battessimi del Duomo sono incompleti ( e lo vedo col raffronto del necrologio del Cirri dove trovo morti mai apparentemente battezzati )

Diversi nascevano in altri luoghi e solo nel periodo repubblicano avevano interesse all'imborsamento per le tratte

Poi i figli naturali che pur avendo il cognome non avevano diritti successori e tendono a scomparire dalla scena

il sistema di costringere molti membri ad un celibato forzoso o a vocazioni religiose inesistenti, che non sempre mantenevano cadendo in poverta'

il sistema di cambiare il nome di battesimo al fanciullo o alla fanciulla , in quello del padre moriente nel periodo di nascita

ecc

Lo stock onomastico principalmente e' fonte d'inganni

il casato adotta e ripete in lunghe catene un ristretto numero di nomi , per cui non e' facile riconoscere un "Berto di Lorenzo" da un'altro "Berto di Lorenzo" di un altro ramo quasi contemporaneo

La forte mortalita' infantile ( e la poca accuratezza nella registrazione delle morti) ci impedisce poi spesso valutazioni corrette sull'assegnazione dei nomi ai figli

Cosi non sempre e' agevole seguire lo schema del "rifare i parenti prossimi e i morti"

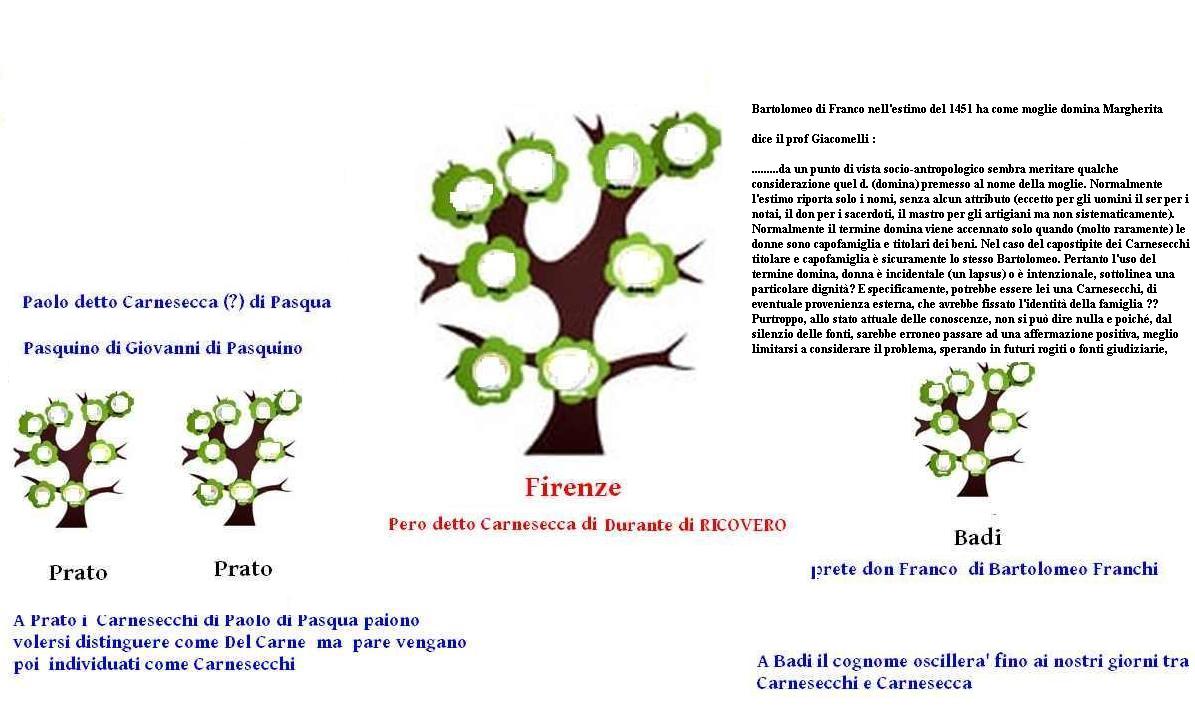

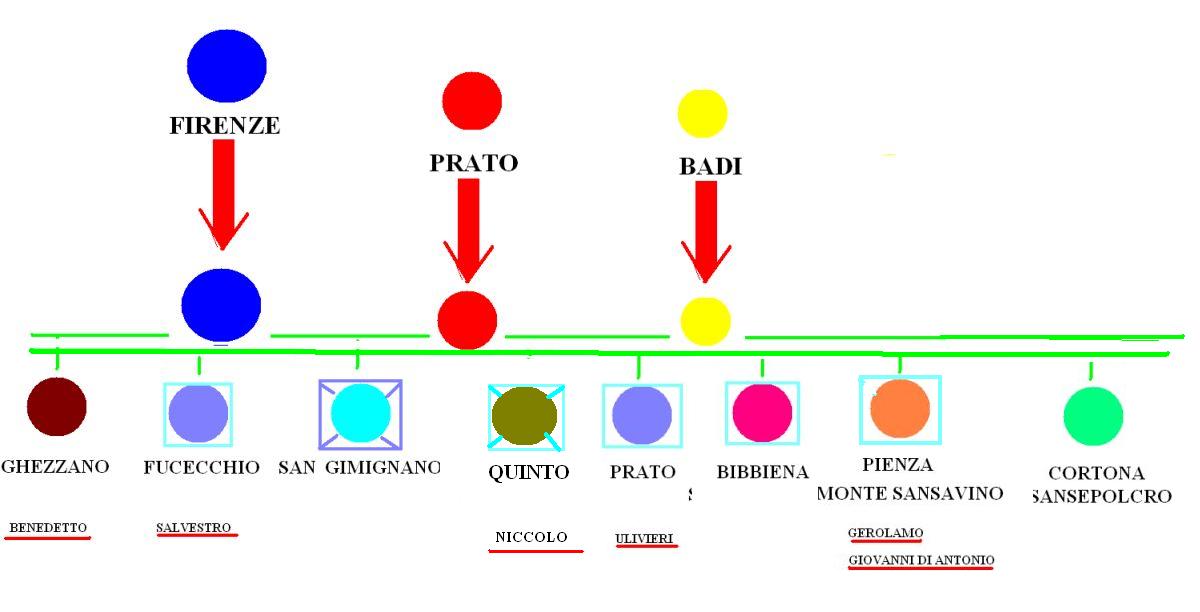

PER I CARNESECCHI DI PRATO GLI ALBERI MOLTO INCOMPLETI DERIVANO DA ...............................................

PER I CARNESECCHI DI BADI DEBBO AL PROF ALFEO GIACOMELLI E ALLA SIGNORA LIDIA DAL MAZZO GLI ELEMENTI PER UNA RICOSTRUZIONE ANCORA INCOMPLETA

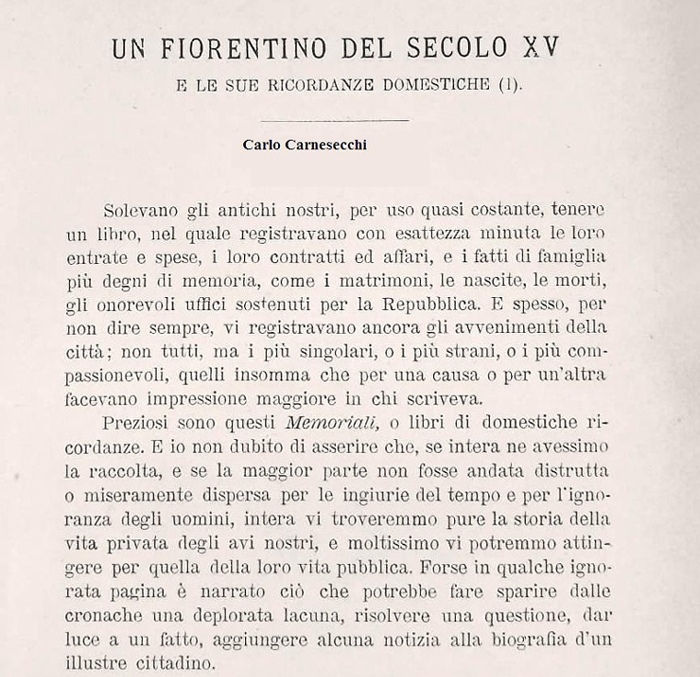

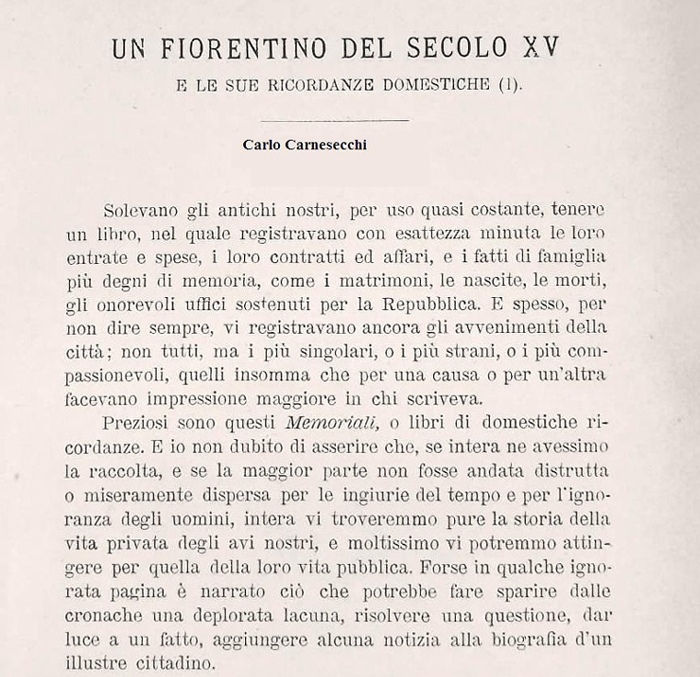

un fiorentino del XV secolo ...............................................di Carlo Carnesecchi

BIBLIOGRAFIA

Pietro Carnesecchi fu considerato un'infame e come tale bollato dalla letteratura cattolica per lunghissimo tempo, ha avuto la sua riabilitazione dai laici che hanno costruito l'unita' d'Italia che lo hanno descritto nei panni di un eroe del libero pensiero ( forse con esagerazione )

Cosi sono nati i libri di Giacomo Manzoni (estratto del processo di Pietro Carnesecchi ), di Giuseppe Bandi , di Antonio Agostini , di Alete Dal Canto

La reazione cattolica ha dovuto aspettare Oddone Ortolani ( un divulgatore storico, non uno storico badate ! ) che a meta' novecento ha tentato di riconfinarlo nel suo ruolo di "infame o di mediocre" assegnatogli dalla chiesa cattolica

Adesso sono usciti gli atti integrali del processo a cura di Dario Marcato e Massimo Firpo , che devono esser letti solo come atti del processo e non come opera esaustiva sulla sua opera eretica

In definitiva come diro' nella seconda parte Pietro Carnesecchi e' da considerarsi ancora un personaggio in cerca d'autore

come spesso accade quando su un uomo vengono scritte tante cose , spesso scopiazzate

Carlotta Lotti ha scritto un'opera per ricordare Lorenzo di Zanobi Carnesecchi

Anche Alessandro Monti , forse il maggior esperto della storia fiorentina sui tempi dell'assedio , ha dedicato un capitolo a Lorenzo Carnesecchi

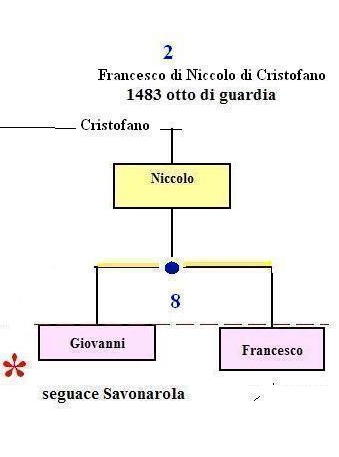

Dario Zuliani ha ritrovato in ASFi e pubblicato i verbali degli interrogatori di Giovanni di Leonardo Carnesecchi uno dei principali sostenitori del Savonarola

Niccolo' Machiavelli ha eternato la figura di Pierantonio Carnesecchi , commissario della Maremma ai tempi della riconquista di Pisa

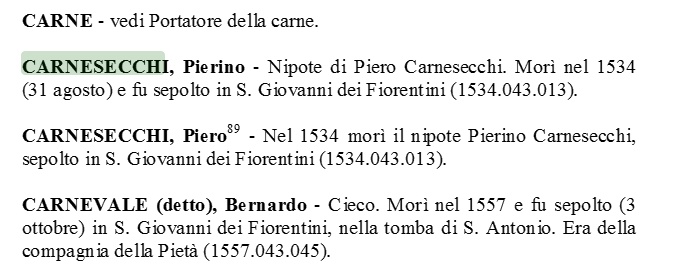

Nella Treccani ( la piu' grande opera enciclopedica italiana ) e precisamente nel Dizionario biografico degli Italiani figurano solamente due biografie di Carnesecchi : quella di Pietro di Andrea di Paolo e quella di suo padre Andrea di Paolo di Simone

Figura anche la voce Coppini che indica una famiglia di artisti :ballerini , mimi , coreografi . Il vero cognome di questa famiglia ho trovato essere Carnesecchi essendo Coppini in realta' solo un cognome d'arte

Infine la Biblioteca Franco Serantini di Pisa nel suo Dizionario biografico degli anarchici italiani presenta una biografia dell'anarchico individualista Dante Carnesecchi ucciso il giorno di Pasqua del 1921 a 29 anni in un agguato tesogli dai regi carabinieri

![]()

Ho approfittato di due circostanze favorevoli....

Il cognome CARNESECCHI e' sufficientemente poco diffuso ( anche Carnesecca )

Il cognome CARNESECCHI si legge bene sui documenti coevi , il che minimizza ( non azzera ovviamente ) la possibilita' di letture scorrette

.........per tentare l'impresa di studiare piu' individui possibili e piu' alberi genealogici possibili in tutti i luoghi possibili , di individui che hanno in comune l'aver portato questo cognome

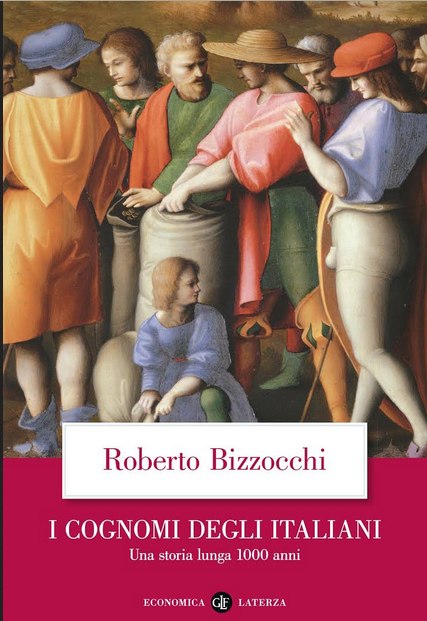

Come vedremo i cognomi compaiono in Italia intorno al 1150 ( ed e' all'inizio cosa che riguarda pochi gruppi familiari ) . I primi che accennano ad essere individuati come Carnesecchi ( figli del Carnesecca , sono a Siena . Poi il cognome vero e proprio avra' fortuna genealogica a mezzo trecento coi discendenti collaterali di un beccaio Piero detto Carnesecca a Firenze .Poi ..........

Credo sia una delle prime volte che l'evolversi di un cognome di famiglia non sovrana , sia stato studiato cosi intensamente e pro, Questo sito e' antesignano mi pare

Io sono perfettamente consapevole che non terminero' l'impresa cominciata

Lavoro per dare principio a chi vorra' dedicarle ulteriori energie

BADATE BENE : non pensiate che si parli di vecchiume . Togli all'uomo medioevale i suoi vestiti , mettigli davanti un auto o un computer con la connessione ad internet e dopo 5 giorni farete fatica a distinguerlo da voi

Bestemmiera' convinto come bestemmiava nel "medioevo" , sara' canaglia come lo era nel "medioevo" , fara grandissime cose come le faceva nel "medioevo"

Sara' ,semplicemente, uno di noi. Gli uomini sono stati sempre uguali e debbono ancora capire che le vicende di chi e' venuto prima possono aiutarci ad evitare tante disgrazie

Come diceva Gino Bartali : L'e' tutto sbagliato ,l'e' tutto da rifare !

Gli storici debbono dare uno scopo al loro studio storico e debbono dichiararlo e dichiarare quando le vicende umane sono andate verso lo scopo e quando se ne sono allontanate

Non esistono gli storici che si possono permettere di stare neutrali

Come vedremo un cognome uguale non vuol sempre dire stesso sangue e anche un cognome raro come Carnesecchi deve essere analizzato secondo questa fondamentale premessa

VALE COMUNQUE CHE TUTTI SIAMO FIGLI DI QUEI POCHISSIMI OMINIDI CHE SONO LA RADICE DI TUTTI NOI

"Se si disponesse della genealogia autentica ed esatta di ciascuna famiglia, e' piu' che verosimile che nessun uomo sarebbe stimato o disprezzato in virtu' della sua nascita. Infatti, non v'e' mendicante per le vie che non risulterebbe discendente diretto di qualche uomo illustre, ne' un solo nobile elevato alle piu' alte dignita' dello Stato, degli ordini e dei capitoli, che non scoprirebbe tra i suoi antenati una quantita' di gente oscura. Supponiamo che un gentiluomo d'alto rango, tutto gonfio d'orgoglio per la sua alta nascita, si vedesse passare in rivista sotto gli occhi l'intera serie dei suoi avi, un po' come Virgilio fa contemplare a Enea tutti i suoi discendenti. Da quali contrastanti passioni non sarebbe agitato, vedendo, nello spazio di quattro millenni, un alternarsi continuo, magari a brevi intervalli, di condottieri e di pastori, di ministri di Stato e di artigiani, di principi e di bifolchi?! Da quale tristezza o da quale gioia non si sentirebbe prendere alla vista di tutti gli scherzi della sorte: di fronte a uno spettacolo cosi variopinto, fatto di cenci e di porpore, di strumenti di lavoro e di scettri, di insegne di onore e di marchi d'obbrobrio?! Quale flusso e riflusso di speranze e di timori, di trasporti di gioia e di mortificazione non verrebbe a patire, via via che la sua genealogia gli apparisse brillante o tenebrosa?! Ma se il nostro gentiluomo, gia' cosi fiero dei suoi avi, riuscisse a rientrare in se', considerando con occhi di filosofo tutte queste vicissitudini, non ne sarebbe piu' affatto turbato. Le generazioni dei mortali, alternativamente illustri e abiette, si cancellano, si confondono e si perdono come le onde di un rapido fiume: nulla puo' arrestare la corsa del tempo, che trascina seco cio' che sembrerebbe piu' fermo e imperituro, e lo inghiotte per sempre nella notte eterna". ( voce Genealogia di De Jancourt ---- Encyclopedie di Diderot e D'Alembert )

AGGIUNGO E RICORDO :

Vi prego caldamente di leggere questo estratto da un

intervento del prof Alfeo Giacomelli - Università di Bologna che mi ha onorato della sua amicizia ,

Estratto un po’ lungo ma molto arricchente per chi ama la geneologia

…

In molti casi l’articolazione complessa di una famiglia di origini

contadine e popolari è facilmente dimostrabile: i Tanari (da Tanaro evidente

contrazione di Montanaro) di Gaggio Montano, in pochissimi decenni, già nella

seconda metà del Quattrocento divennero articolatissimi e dettero presto

origine a due rami cittadini e nobili (di cui uno poi patrizio e marchionale)

con persistenti possessi anche locali, ma a lungo sussistettero anche rami

soltanto locali e fumanti, in parte discretamente possidenti e con connotazioni

ecclesiastico notarili, in parte poveri e quasi proletarizzati. L’origine

comune dei ricchi e potenti aristocratici cittadini e dei rami contadini e

poveri era perfettamente nota. La famiglia patrizia (che ancora dopo

l’unità d’Italia dava un ministro dell’agricoltura) potrebbe ancora sussistere

(tra i due secoli c’era ancora un ingegnere a Milano), di certo sussistono,

numerosi, i rami popolari nella stessa Gaggio. Processi di decadenza sono

attestati con qualche frequenza: i potentissimi conti Panico, derivati dai

conti di Bologna, finirono per inurbarsi e decadere a piccola nobiltà –

borghesia per poi in gran parte estinguersi e il ramo più rilevante sembra si

estinguesse in età moderna migrato a Padova, ma sicuramente altri esponenti

decaddero in loco al grado di contadini e fumanti e la mia impressione è che,

come per gli Stagnesi, in parte potessero anche decadere ed imparentarsi con famiglie

fumanti dell’alta montagna.

Almeno nel caso bolognese, però, sarebbe profondamente errato desumere dalla

persistenza, anche frequente, di molti cognomi nobili e patrizi, la persistenza

di rami popolari o decaduti di uno stesso casato. A Bologna l’adozione e la

sostituzione di famiglie era frequente ma frequentissimo era il caso che i

contadini di una tenuta o di un podere nobiliari finissero per essere designati

col cognome dei proprietari illustri e che questo si fissasse sostituendo

eventualmente diversi cognomi originari: per alcune famiglie questo non sembra

essersi verificato, ma per altre è avvenuto in maniera rilevante, specie per

Legnani, Lambertini, Magnani, Fantuzzi, ecc. per non parlare degli innumerevoli

casi dei cognomi originati da professioni. A Bologna la tendenza alla

"sostituzione" di famiglie antiche con altre recenti, in origine

caratterizzate da altri cognomi, era così diffusa che in parte venne accettata

ed avallata dalle stesse famiglie antiche, mentre in altri casi fu lo stesso potere

politico aristocratico a favorirla. Tra Sei e Settecento, ad esempio,

un oste suburbano Mittarelli, arricchito, divenne noto come Marescotti in

quanto oste "alla Marescotta", osteria collegata in origine ad una

tenuta della famiglia patrizia. Il cognome passò al figlio dottore e da lui al

nipote Jacopo, lettore dello studio e grande idraulico, particolarmente

benemerito per aver difeso gli interessi bolognesi e favorito l’avvio della

grande bonifica settecentesca. Gran parte della sua rilevante ricchezza

derivava però dalle speculazioni mercantili e dagli appalti del suocero

Berselli, specificamente attraverso Civitavecchia, che intorno al 1768-70

vennero convertite in notevoli investimenti immobiliari. Fu lo stesso senato

aristocratico a promuoverne d’ufficio la nobilitazione (a cui si aggiunse un

marchesato estero) con l’avvallo del cognome Marescotti, sebbene la famiglia

patrizia, in decadenza ed a rischio d’estinzione, sedesse ancora in senato. Le

proteste di questa non vennero accolte e dettero origine solo ad un

compromesso: i nuovi ma ricchi nobili si chiamarono Marescotti Berselli e

conseguirono immediatamente parentadi di rango patrizio, mentre gli antichi

patrizi declinavano verso rango e parentele borghesi. Del resto le grandi

famiglie patrizie erano le prime a fare, da molto tempo, impressionanti falsi

genealogici nei quali esse stesse non credevano: a Bologna, ad esempio,

i Grassi rivendicavano la continuità coi Grassi "Clarissimi" già

illustri e caratterizzati da vescovi nel XII sec.; alterarono probabilmente

ancora le loro più specifiche genealogie per nascondere la discendenza

illegittima da cardinali e cortigiane e, a loro volta, finirono per riconoscere

l’improbabile derivazione di famiglie fiamminghe o dei Grassi del palazzo

veneziano, nobilitati da recenti e popolane origini chioggiotte.

Tuttavia in certi casi l’identità delle origini tra famiglie nobili e

famiglie popolari potrebbe anche non essere esclusa, perché, per altre famiglie

anche importanti, molte diramazioni su vasta scala sono ampiamente documentate

per motivi politici, economici (ad esempio filiali mercantili ma talora anche

di semplici contadini) o per "servizio" (così, ad esempio,

documento esponenti di famiglie capugnanesi in importanti collocazioni a

Venezia – Vicenza tra Cinque e Seicento).

…..

Questa lunga digressione solo per confermarle che credo nella microstoria, in

una storia minuta e documentata, e specificamente anche in una circostanziata

storia delle famiglie. Senza le grandi sintesi storiche la microstoria è

insignificante, ma, viceversa, le grandi sintesi spesso rischiano le più

grossolane approssimazioni e gli abbagli delle ideologie e la microstoria

(anche la storia delle famiglie) può far emergere tutta una trama minuta di

relazioni significanti ed insospettate, rompere luoghi comuni sedimentati, far

emergere in particolare la complessità e la costante circolarità tra strati

sociali, tra mondo urbano e mondo rurale, tra cultura accademica e cultura

popolare come tra gerarchia e accentramento ecclesiastico e pietà popolare.

Perciò (indipendentemente da ogni specifica valutazione, che ora non sono in

grado di dare) le rinnovo il mio compiacimento per la sua ricerca ed anche per

la sua "non professionalità accademica". Nonostante la crisi

dell’istruzione e dell’università, l’università rimane certamente il luogo

privilegiato della ricerca più aggiornata e spesso fuori di essa la ricerca

rivela caratteri di improvvisazione e dilettantismo, ma, contemporaneamente non

è difficile constatare che anche la ricerca accademica è spesso irretita da

preconcetti e pregiudizi consolidati, da autoritarismo, da un’erudizione spesso

fine a se stessa e da un eccesso anche servile di citazioni (citare per essere

citati) a scapito dell’originalità e della diretta ricerca documentaria, di

quella capacità di intuizione e comprensione che spesso deriva immediata da una

diretta conoscenza di ambienti, cose e persone, da cui, ad esempio,

l’importanza anche di uscire dagli archivi e dagli studi, di andare

direttamente sui luoghi per una "storia camminata". Buon lavoro

dunque.

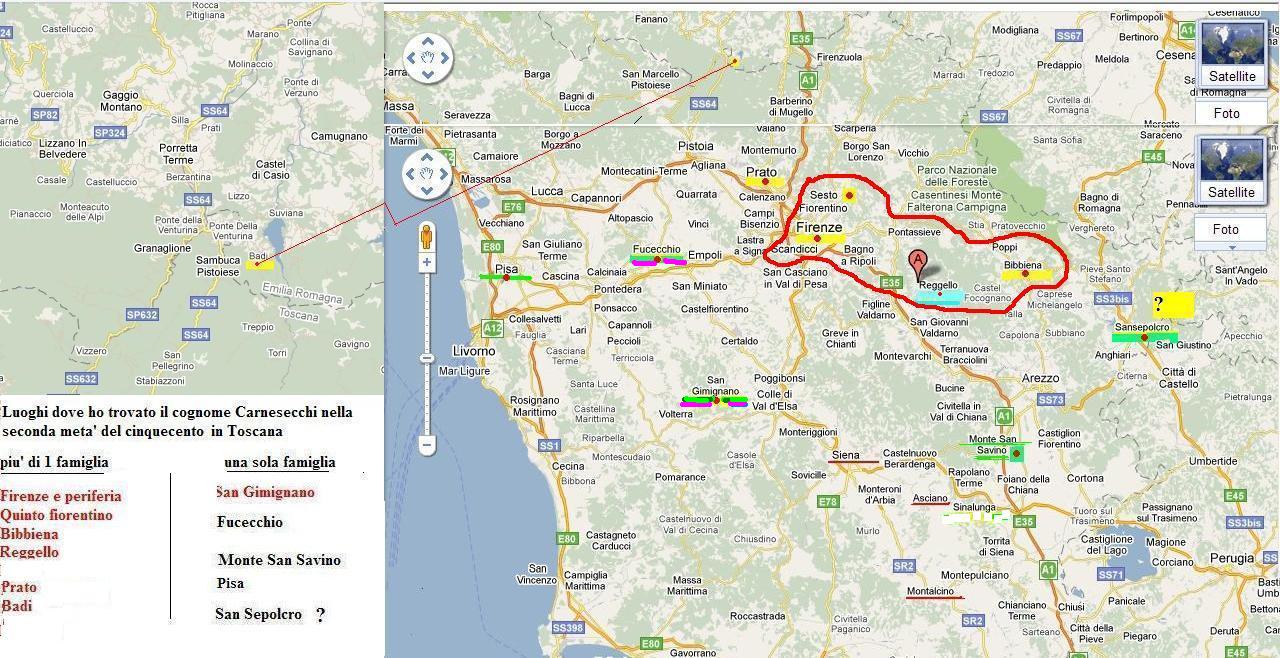

ABBIAMO PRIMA ESAMINATO LA ZONA NORD DELLA TOSCANA : FIRENZE e dintorni , PRATO , BADI , ........................

ABBIAMO COSI TROVATO ALCUNI LUOGHI IN CUI IN UN QUALCHE MOMENTO E' PRESENTE IL COGNOME CARNESECCHI O IL SOPRANNOME CARNESECCA

Ad inizio 500 oltre ai Carnesecchi lavoratori della terra ma ascrivibili ai Carnesecchi di Firenze ci troviamo a far i conti :

coi Carnesecchi di Prato di cui dobbiamo capire perche abbiano lo stesso stemma dei Carnesecchi fiorentini e lo difendano con tanta tenacia

con i Carnesecchi di Quinto e di Bibbiena con molta probabilita riconducibili ai Carnesecchi aristocratici di Firenze

con i piu' enigmatici Carnesecchi di Ghezzano-Pisa ; coi Carnesecchi di Fucecchio ; coi Carnesecchi di San Gimignano ;coi Carnesecchi di Monte Sansavino

DOBBIAMO ESAMINARE CON MOLTA ATTENZIONE CORTONA E BORGO SANSEPOLCRO PER VIA DELLA PARENTELA CON LUCA SIGNORELLI !!!

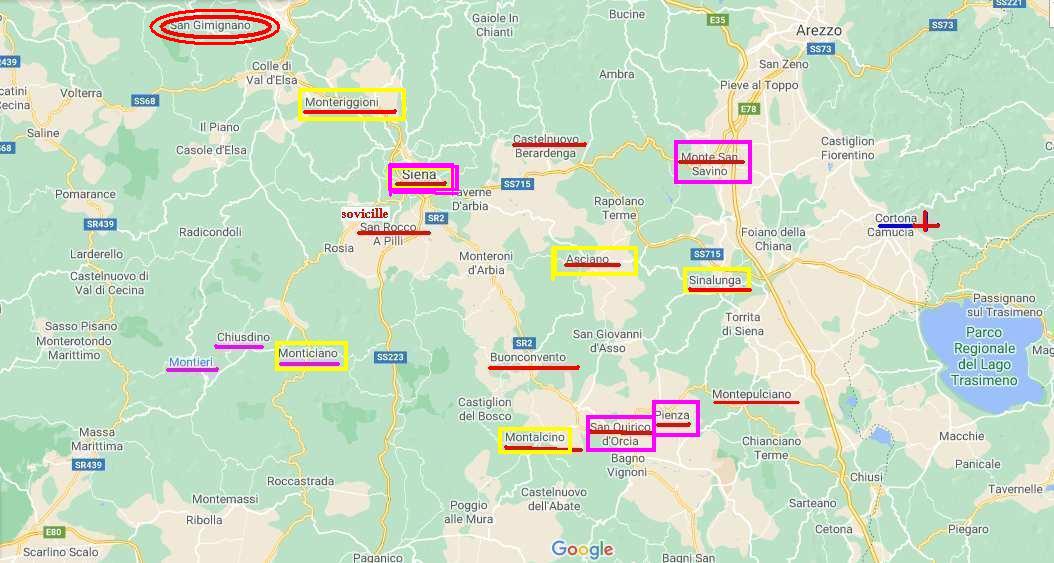

LA PRESENZA NEL SUD DELLA TOSCANA COMPRESO IL SENESE VEDREMO ESSERE EVENTO SUCCESSIVO AL CONCILIO DI TRENTO

QUINDI GENEALOGICAMENTE E ANAGRAFICAMENTE RICOSTRUIBILE COI REGISTRI RELIGIOSI

UNA SINTESI

IN DEFINITIVA :

una presenza limitata nei secoli XV, XVI (anche nel soprannome Carnesecca ) ad una zona toscana abbastanza ristretta e avanti il concilio di Trento interessante pochissimi luoghi

Fuori Toscana , vedremo che i Carnesecchi Laziali , Campani , Pugliesi , sono riconducibili ad una migrazione fiorentina degli inizi del 1700. Dobbiamo esaminare pero' esaminare le vicende palermitane dove le cose sono probabilmente andate diversamente con una presenza piu' antica

Storia dei Carnesecchi .........................i Carnesecchi in Sicilia

VIA VIA ABBIAMO TROVATO DIVERSI LUOGHI IN CUI IN UN QUALCHE MOMENTO E' PRESENTE IL COGNOME CARNESECCHI O IL SOPRANNOME CARNESECCA E I SEGNI DI UN INSEDIAMENTO FAMILIARE ANCHE MOMENTANEO

Nel futuro potremo contare sull'aiuto del DNA per sopportare lo studio e confermare gli alberi genealogici costruiti durante questa ricerca

andando oltre con la verifica della coincidenza o meno dei capostipiti attraverso lo Y DNA

Ho avuto l'aiuto di molti cortesissimi amici ( tutte persone innamorate della ricerca e frequentatori abituali degli archivi ) che mi hanno fornito la maggior parte delle informazioni

in particolare Paolo Piccardi , Roberto Segnini , Angelo Gravano , Paola Ircani , Rita Romanelli ,Maria Luisa Fantoni, Guido Buldrini , Cristina Niccolai , Francesco Bini, Lidia Dalmazzo, Valentina Cimarri e i cugini ritrovati Ilio Carnesecchi , Giovanni Carnesecchi ,Agostino Carnesecchi , Luca Carnesecchi ,

Io ho fatto come ho potuto un lavoro di assemblaggio

Debbo un ringraziamento particolare ai dottori Cecilia Frosinini , Michele Luzzati , Vieri Mazzoni , Enrico Faini , Alfeo Giacomelli , Amedeo De Vincentiis che mi hanno fatto capire molte cose

Tra coloro che portarono e portano il cognome Carnesecchi spiccano particolarmente i Carnesecchi aristocratici di Firenze che possono esser considerati una famiglia storica fiorentina , trattando queste pagine anche di loro , credo che che questo studio sia utile non solo per chi si chiama Carnesecchi ma anche a tutti coloro si interessano della storia di Firenze.

Nessuno ha mai organicamente scritto niente sulla famiglia fiorentina che ebbe un ruolo politico un ruolo nella storia dell'arte e le cui vicende danno un apporto alla storia economica di Firenze per quasi quattro secoli tra trecento e seicento

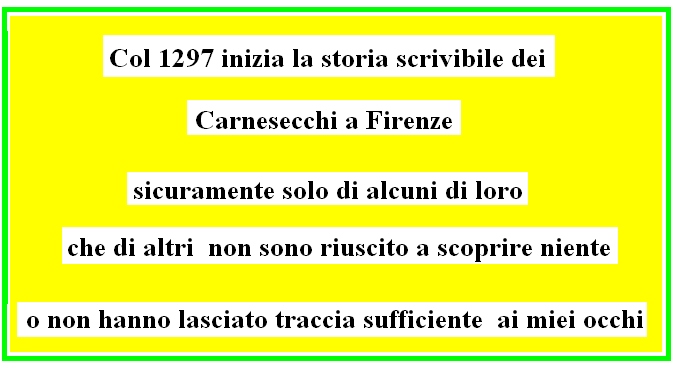

Il cognome appare per la prima volta a Firenze. Le famiglie fiorentine non saranno pero' le sole ad essere identificate con questo cognome

Ho infatti trovato successivamente il cognome in altri luoghi ed ho cercato di capirne le origini

Insoma in questo sito e nelle pagine collegate mi pare siano raccolti dei dati molto interessanti e utili.

Questa ricerca e' una ricerca articolata .Tenta di prendere in considerazione alberi genealogici , i personaggi , gli avvenimenti , le curiosita'.........

Al momento possiamo considerarla una semplice raccolta di notizie che riguardano questo cognome

Questa ricerca si e' sviluppata senza muovere un passo da La Spezia Essenziale e' stato il web , l'aiuto di un cugino ritrovato Ilio e l'aiuto di tanti amici conosciuti tramite il web , principalmente per l'aiuto del dr Paolo Piccardi ,del dr Roberto Segnini , del dr Angelo Gravano-Bardelli

comunque senza una ricerca programmata e sistematica.

Credo che un vero storico potrebbe utilizzare i dati da me raccolti come punto di partenza per fare uno studio con molti interessanti risvolti .Un vero ricercatore avendo la possibilita' di utilizzare con un metodo piu' razionale e sistematico l'Archivio di Stato di Firenze potrebbe trasformare questo abbozzo in uno studio molto utile alla comprensione delle trasformazioni sociali ed economiche.

Questo e' un invito !

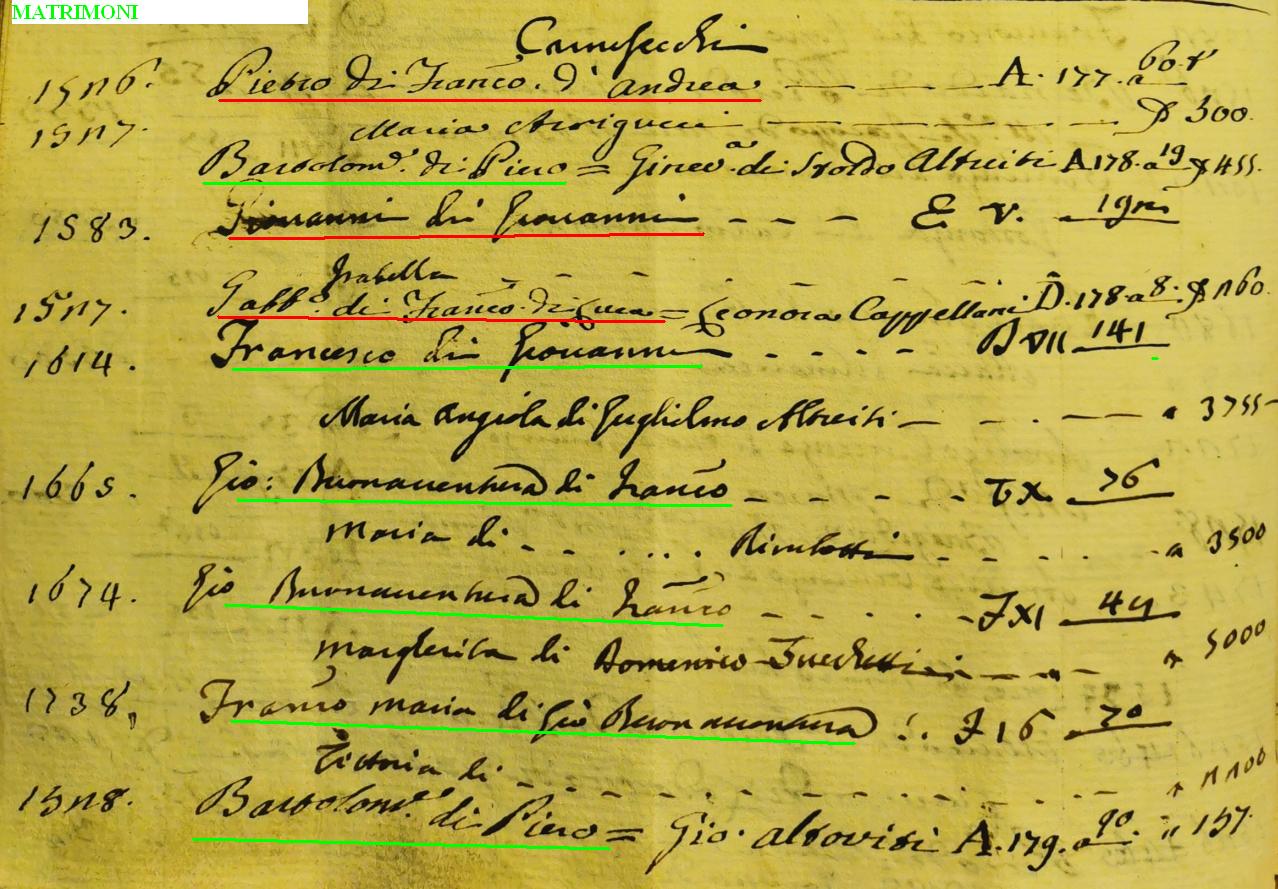

Sicuramente intorno alla fine del 1600 l'avvocato Gio. Buonaventura fece molto per la conservazione della memoria dei Carnesecchi fiorentini restaurando vecchi altari e loro sepolture

Purtroppo non gli riusci di scrivere anche una storia esaustiva dei Carnesecchi fiorentini ma si limito' a scarni cenni talvolta imprecisi

Infine , una mia impressione : mi pare che Carlo Carnesecchi ,archivista dell'Archivio di Stato di Firenze avesse iniziato anche lui a raccogliere materiale sui Carnesecchi fiorentini , quindi anche le sue carte potrebbero esser utili a questa storia.

Carte Carlo Carnesecchi ASFirenze

Il fatto di non essere in grado al momento di districare la complessita' del ginepraio genealogico sulla mia propria discendenza mi ha indotto ad allargare la ricerca genealogica a tutto il cognome e questo ha dato , un tono diverso dal consueto a questa ricerca che prende in considerazione non un ramo , non un singolo personaggio ma la complessita' di tutti i rami di persone con questo medesimo cognome : facendone una ricerca , mi pare , abbastanza unica nel suo genere.

IMPORTANZA DELLA STORIA DI FAMIGLIA O MICROSTORIA E DELLA RICOSTRUZIONE GENEALOGICA

… per fare compiuta e vera la nostra storia nazionale ci bisogna rifar prima o finir di rifare le storie particolari, raccogliere o finir di raccogliere tutti i monumenti dei nostri comuni ognun dei quali fu uno stato … G. CARDUCCI, Critica e Arte

Molte delle nostre idee sul passato sono molto sbagliate, perche' il passato ci e' stato raccontato con troppi stereotipi che talvolta perdurano ancora

Molto si deve ai libri di storia in uso alle scuole che sono ancora scritti non dagli storici ma da divulgatori spesso senza il quid dello storico

La storia dei nostri Comuni , ed in essa delle famiglie che abitavano quei comuni deve aiutarci a far chiarezza

La storia di famiglia , ricostruita seriamente permette e permettera' sempre a qualunque livello sociale di definire meglio la MACROSTORIA e di metterne in rilievo le contraddizioni e quindi di apportare giuste correzioni

Ceto dirigente ,mobilita' sociale , idee politiche, arricchimenti e impoverimenti , mestieri ,migrazioni interne ed esterne , mille altri particolari dei nostri antenati messi assieme tracciano uno spaccato della societa' di allora vista da visuali diverse , ci parlano dei timori e delle aspettative della gente , .......... e talvolta ( solo talvolta ) spiegano meglio perche' le cose avvennero come avvennero

Dando ragione a quanto un secolo fa diceva Carlo Carnesecchi archivista a Firenze

La ricostruzione genealogica deve procedere sempre con la ricostruzione della storia di famiglia per inquadrare per quanto possibile gli individui e restituire loro la dimensione sociale

Uno strumento come internet permettera' in futuro di trarre molte conclusioni dalle microstorie e il passato sara' piu' vicino a noi e alla realta'

Propongo anche il cognome Carnesecchi come apporto al futuro della ricerca

Credo che anche dallo snodarsi delle vicende di questo cognome ( nei suoi stipiti diversi ) nel corso dei secoli si possano ricavare molte utili considerazioni sui tempi in cui vivevano gli individui che lo portavano

Io ho tentato di ricostruire delle vite , di raccontare delle storie

Scrive Giuliano Ricci :

Cronaca (1532-1606) a cura di Giuliana Sapori.: a cura di Giuliana Sapori - Pagina 497

di Giuliano de' Ricci, Giuliana Sapori - 1972 - 671 pagine

…La famiglia de' Carnesecchi nella nostra città è nobile ma numerosa, di huomini ve ne ha de' poveri et de' ricchi et de' pazzi et de' savii;...

Dalla cognomizzazione ( cioe' dal momento in cui e' piu' facile seguirli ) anche i Carnesecchi rappresntano uno spaccato della societa'

Troviamo ricchi , troviamo poveri , troviamo gente con ideali e per questi disposta a mettere in gioco tutto , gente che invece si adegua al potere ,o per convinzione o turandosi il naso o perche' non puo' fare altrimenti .............

Cosi troviamo talvolta il nipote del ricco mercante che si riduce a lavorare la terra , perche' i casi della vita sono tanti e capita di non aver scelta

La fortuna , la capacita' , gli arricchimenti , la sfortuna , l'incapacita' , gli impoverimenti si susseguono o si alternano

Anche i Carnesecchi ( come la maggior parte delle famiglie toscane ) paiono essere in perenne movimento

Una mobilita' tutta da valutare perche' e' il lavoro la causa principale degli spostamenti, fatto credo interessante ......

I contadini si spostano verso terre nuove , in cerca probabilmente di fronteggiare i magri guadagni e la fame

Alcuni muoiono in Maremma affamati e febbricitanti

I piu' ricchi cercano sbocchi di lavoro nuovi ; miniere , commerci , pescaie ....oppure si siedono e si condannano all'estinzione

Voglia di non arrendersi , voglia di partecipare al futuro che ha caratterizzato il passato come caratterizza il presente , perche' non caratterizza solo i Carnesecchi ma caratterizza gli uomini

Moltissimi dei poveri , partecipano agli impulsi culturali del loro tempo

Cosi nei tempi moderni trovo il cognome Carnesecchi nelle lotte per l'unita' d'Italia nell'Anarchismo , nel Fascismo, nella Resistenza

disegnetto di don Mauro dei Carnesecchi di San Gimignano

PROGETTO COGNOME CARNESECCHI

Quindi la storia di famiglia puo’ dare maggiore chiarezza e vigore alla grande storia

cioe' la grande storia puo' essere illuminata attraverso le tante piccole storie del quotidiano

Capire meglio la grande storia utilizzando un campione statistico di famiglie e gli avvenimenti che le riguardano ( come fossero tante cartine tornasole )

............

Utilizzare un campione di famiglie per ognuna delle tante patrie in cui fu divisa l'Italia e seguirne le vicende nello scorrere del tempo , vedere riflessi in esse gli avvenimenti della grande storia studiarne le conseguenze sulla vita quotidiana

un modo nuovo di leggere la macrostoria.

.........

Arricchimenti ed impoverimenti di rami familiari sono tante considerazioni da inserire nella storia economica di una nazione

Un emigrazione puo’ raccontarci le difficolta’ di vivere in un luogo

Un alta mortalita’ infantile puo’ essere indice delle difficolta’ della vita

La tipologia dei lavori degli individui danno idea della industria e dell'utilizzo della forza produttiva

............

Politiche matrimoniali , cosi come molti figli preti e figlie suore ci danno un idea della trasmissione della ricchezza da una generazione all’altra

La presenza di volontari in imprese patrie possono dare l’indicazioni di come si diffondessero le idee nella societa’

..........................

Nel piccolo anche questa mia sui Carnesecchi e' una ricerca che fornisce molti motivi di riflessione sugli avvenimenti della grande storia

La varieta’ e la versalita' delle vicende che vedono protagonisti individui con questo cognome e' stupefacente ma credo che caratterizzi molte famiglie toscane che hanno avuto la loro infanzia nei "Comuni di popolo"

In futuro la "grande Storia" non potra' fare a meno degli studi genealogici e delle storie familiari

Ma gia' da oggi la ricostruzione genealogica e' priva di significato senza la conoscenza della grande storia

La ricostruzione genealogica vista come un susseguirsi di nomi e di date , non serve praticamente a niente .Ha volore solo quando si tenti di dare un volto ai personaggi , e quando si tenti di far intersecare le vicende private con la grande storia

Il genealogista deve quindi prima di tutto conoscere la storia e gli avvenimenti del territorio che studia e immedesimarsi nelle vicende

QUASI TUTTI I PRIMI COGNOMI SI ORIGINANO DAL NOME DI UN ANTENATO PER CUI NEL MOMENTO IN CUI APPAIONO SI FATICA A DISTINGUERLI DA UN PATRONIMICO

POICHE' LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEL COGNOME E' L'EREDITARIETA' TRA LE GENERAZIONI E' EVIDENTE CHE DI IMPRESCINDIBILE AIUTO E' LA RICOSTRUZIONE GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA PER COMPRENDERE QUESTO FONDAMENTALE MOMENTO

|

Giovanni Villani e' importante nella ricostruzione della storia fiorentina Questo pero' non lo fa esente da errori importanti Giovanni Villani nella sua Cronaca sbaglia di cento anni la data della costruzione delle mura , nonostante sia un avvenimento abbastanza alui vicino. Questo ci deve far pensare Cosi vediamo il Villani pensare che i primi cognomi esistano gia' a mezzo secolo XI (1050) Ed anche Dante Alighieri sembra seguire la stessa convinzione In realta' i documenti coevi ci mostrano i cognomi apparire in Toscana solo a mezzo XII secolo .Nascere prevalentemente nella forma Filii xxxx . Ed avere una lunga gestazione fino agli inizi del XIII secolo

come nascono e quando i primi cognomi Il cognome e lo stemma

METODI DI RICERCA ..............................Riflessioni sulla ricerca genealogica

FRAINTENDIMENTI e TERMINOLOGIA ..............................Riflessioni sullo studio del cognome

Alla lenta affermazione dei primi cognomi potrebbe non essere estraneo il segno grafico di individuazione parentale proposto dalla ARALDICA . Segno grafico e colore . In una societa' prevalentemente analfabeta le immagini avevano un peso notevolissimo

Dice Hannelore Zug Tucci Istituzioni araldiche e paraldiche nella vita toscana del duecento ................ Le istituzioni araldiche traggono origine , come sappiamo bene , nel mondo feudale. E poiche’ si disputa se il loro centro d’irradiazione debba considerarsi l’Inghilterra degli ultimi re normanni oppure la Francia degli stessi anni ( tra i numerosi contributi che affrontano questi problemi , ci limitiamo a rinviare ai piu’ notevoli apporti recenti : R. Viel , Les origines symboliques du blason , Parigi , 1972 ; G.J. Brault , Early Blason Oxford 1972 ;H. Pinoteau , Origine et diffusione de l’eraldique capetienne in corso di stampa negli atti del Colloque de l’Accademie internazionale d’heraldique 5-9 ottobre 1981 ; M.Pastoureau, Histoire des theories ayant tente’ d’espliquer l’origine des armoiries (xii-xx siecle ) ibidem ) ,questo implica che la Toscana , e l’Italia in genere , restino in posizione periferica e in ogni caso passiva. . Da cio’ deriva che ogni attribuzione di armi a personaggi vissuti in epoche precedenti alla prima meta’del xii secolo appartiene all’araldica fantastica , come e’ il caso notissimo della < .

L’indiscussa preminenza anglo-normanna e francese che in Toscana fa del sistema araldico un prodotto d’importazione , esclude dunque che si possano collocare qui i problemi delle origini. Si tratta invece di determinare perche’ le istituzioni feudali come le araldiche si siano trapiantate in un contesto diverso e possano essere state recepite dalle strutture comunali……..

Da Istituzioni araldiche e paraldiche nella vita toscana del duecento

Di Hannelore Zug Tucci

Nobilta’ e ceti dirigenti in Toscana nei secoli xi-xiii : strutture e concetti -- Convegno Firenze 12 dicembre 1981

QUINDI VI RIMANDO AD ALCUNE CONSIDERAZIONI IMPORTANTI SUGLI ANNI DI NASCITA DEI PRIMI COGNOMI IN TOSCANA E FORSE IN BUONA PARTE DELL'ITALIA E ALLA CONSIDERAZIONE CHE : UNO STORICO NON DEVE IGNORARE A QUANDO DATANO I PRIMI COGNOMI NEI LUOGHI DI CUI STA RICOSTRUENDO LA STORIA; PERCHE' L'INIZIO DELLA COGNOMIZZAZIONE HA CONSEGUENZE POLITICHE E SOCIALI DA NON TRASCURARSI E ATTIRO L'ATTENZIONE SULLA FUNZIONE DELL'ARALDICA NEL CONGELAMENTO E NELLA FISSAZIONE DEL NOME FAMILIARE |

|

Di un qualunque casato ( gruppo parentale col medesimo cognome ) a caso . possiamo dire che l'assunzione del cognome avviene tra il 1100 ed il 1800 Coesistono cosi in questo intervallo temporale gruppi parentali cognominati (casati ) e gruppi parentali privi di un cognome stabile Michele Luzzati esamina la situazione di Pisa nel quattrocento :

una ricerca del dr Michele Luzzati Prima del cognome

Memoria genealogica in assenza di cognome nella Pisa del Quattrocento studio di Michele Luzzati Publications de l'École Française de Rome Année 1986 90 pp. 87-100

Fino al secolo XII in quasi tutti i luoghi italiani non esisteva il cognome come lo intendiamo noi ( questo salvo rarississimi casi : Veneto..... ) Le persone uscendo dall'eta' delle invasioni si distinguevano solo coi patronimici Nome con eventuale soprannome , nome del padre , nome del nonno eventualmente il mestiere , eventualmente un luogo di provenienza Qualcuno un cui antenato si era particolarmente distinto nell’immaginario collettivo godeva di una specie di cognome dei figli di Gioco , dei nipoti di Pesce , degli uomini detti Capoinsacchi , ……. Quando lo scambio della proprieta’ immobiliare si fa piu’ vivace si avverte la necessita di un identificazione piu’ sicura dell’individuo negli atti notarili , identificazione che superi il filtro del tempo che renda semplice agli eredi nel futuro il dimostrare la legittimita’ di una proprieta’

Ad esempio a Firenze : Uno studio di molta importanza di ricostruzione delle genealogie delle famiglie fiorentine nello XII secolo del dr Enrico Faini Genealogie fiorentine ...........................GENEALOGIE FIORENTINE secolo XII by DR ENRICO FAINI

Nasce il cognome ( questo legato comunque all’identificazione che gli altri davano all’individuo ) alcuni gruppi parentali si cognominano gia’ nelle prime decadi del millecento per moltissimi altri il processo sara’ di stabilizzazione in un cognome sara' assai piu' tardo Dal 1563, 1593,1614 la Chiesa cattolica a seguito del concilio di Trento ( individuazione 1563 , uso del cognome 1614 ) obblighera’ ad avere un cognome , dovendo i parroci istituire i registri dei battezzati ( per evitare matrimoni tra consanguinei ), ma non dovunque la disposizione sara’ rispettata Si arrivera’ al 1700 e persino al 1800 in taluni piccoli luoghi dove compaiono ancora famiglie senza cognome E’ evidente che per quanto indietro si possa risalire quando dal sistema cognominale si passa al sistema patronimico le difficolta’ di riconoscimento dei nostri antenati diventano grandissime Penetrare sotto l’anno 1150 e’ un eccezione Mi pare evidente che il sistema patronimico favorisca la disgregazione familiare ( individui di una stessa famiglia dopo alcune generazioni sono disgregati e con grosse difficolta' a stabilirne origini comuni ) le attestazioni Alberto di Guido di Alberico e Rosso di Guido di Alberico fanno pensare alla possibilita' di trovarci di fronte a due fratelli Luigi di Alberto di Guido e Iacopo di Rosso di Guido cominciano a perdere l'evidenza della paentela Giacomo di Luigi di Alberto e Enrico di Iacopo di Rosso paiono aver perso gli elementi distintivi della parentela

Il sistema a cognome aggiunge sicuramente qualcosa Fatte salve le omonimie , che possono verificarsi per la presenza d'identificazioni uguali in luoghi diversi (Fabbri : i figli del fabbro a Pisa e i figli del fabbro a Pistoia;i figlio del Rosso di capelli...................... inserisce nell'identificazione un elemento che puo' essere ereditato e quindi trasmissibile che da un'evidenza di parentela anche dopo molte generazioni

|

|

considerazionigenealogiche Il cognome quasi sempre ( ci sono eccezioni particolari ) sono stati gli altri a darcelo In Italia, l'uso di una specie di cognome è, inizialmente, una prerogativa delle famiglie feudali. Nel senso che vengono individuati dagli altri o per un nome che si ripete nella genealogia o per un luogo su cui esercitano il potere feudale o per il luogo di un loro castello Il cognome vero e proprio credo che esclusa l'area veneta si diffonda quasi ovunque in Italia tra il 1150 e il 1200 ( probabilmente catalizzato dalla diffusione dell'araldica ) ed il fenomeno riguarda prima il ceto dirigente per poi estendersi lentissimamente agli altri soppiantando il sistema patronimico ( in alcuni luoghi alla fine del settecento non esistono ancora cognomi stabili ) il ceto dirigente e' qualcosa di mobile per cui tendono ad emergere sempre nuove famiglie ed altre ad uscirne , per cui vi e' un continuo fissarsi di nuovi cognomi Poi il cognome ,come detto, si estende anche fuori dai ceti dirigenti Fare considerazioni sulla diffusione del cognome all'interno dei vari strati della societa' non credo sia sempre facile A Firenze si riesce a fare questo calcolo per mezzo del çatasto ( misura fiscale ) istituito nel 1427 il 36% delle dichiarazioni cittadine appartiene a individui ( capofamiglia) cognominati il 64 % e' ancora legato al sistema patronimico ( ovviamente la parte del leone tra i cognominati e' fatta dalle famiglie del ceto dirigente ) . Infatti a seguito della grande crescita demografica

avvenuta in Europa tra il X secolo e l'XI secolo, divenne sempre più complicato

distinguere un individuo da un altro usando il solo nome personale ( o un

soprannome ) ed il nome del padre. L’aumentata circolazione delle merci e

l’aumentata circolazione di denaro e di trasferimenti mobiliari ed immobiliari

rende necessario indicare negli atti di compravendita o di affitto o di

prestito , ecc…, con precisione i

contraenti . La voce popolare identifica ogni

individuo , e quando le persone cominciano ad essere tante , adotta

degli stratagemmi per non confondere individui con lo stesso nome , in modo che

ogni singolo sia facilmente e senza equivoco riconosciuto da tutti. Il nome insieme al nome

del padre e del nonno ( meno frequentemente quello della madre ) sono

l’indicazione piu’ comune, ma spesso compare anche il mestiere o il luogo di provenienza ( nel caso di persone

provenienti da altri luoghi ) oppure un soprannome ( vocato ,detto, chiamato ….

) Cosi oppure l'indicazione del padre e della madre (es. Petrus Leonis

equivaleva a Pietro figlio di Leone) o spesso il riferimento ad un membro della

famiglia molto conosciuto (eponimo)oppure

la provenienza (Montanaro, Dal Bosco, ecc.) oppure un nomignolo

originato da un pregio o difetto fisico (Gobbo, Rosso, Mancino, ecc.), oppure

dal mestiere (Sella, Ferraro, Marangon, ecc.) Il notaio cerca d’identificare con la maggior accuratezza

possibile i contraenti di un atto

perche’ si possa risalire ai contraenti anche nel futuro. Adotta cosi quasi le medesime convenzioni A lungo andare si fissa un mezzo di riconoscimento che

vale a distinguere i componenti di una famiglia e viene a valere per tutti i discendenti Uno studioso di genealogia dovrebbe iniziare i suoi studi PRIMA dalla cognomastica ) come diceva Giovanni Grimaldi nel forum IAGI ) Infatti l’etimologia del cognome puo’ dare indicazioni preziose su fatti

riguardanti la famiglia avvenuti in passato

Nell'analisi di un cognome si dovrà tenere dunque presente l'epoca di formazione della forma originaria e la zona di attestazione, perchè un cognome potrà risentire della lingua (e/o dialetto locale), successive trasformazioni fonetiche ecc. ( Grimaldi nel forum IAGI )

Nelle prime cognomizzazioni sovente il cognome moderno si stabilizza ( cristallizza ) sul nome di un antenato (nella forma i filii di ......i nipoti di .......) . In generale il nostro cognome non ce lo siamo scelti noi . Il cognome , salvo rare eccezioni nel passato erano gli altri a darcelo e non noi a scegliercelo. Come detto mutando il luogo di residenza poteva accadere ci fosse cambiato il cognome ( questo e' meno facile dopo il 1560 quando il cognome comincia a diventare piu' stabile ) il cognome era un modo con cui gli altri ci collocavano , ci identificavano nella loro mappa mentale e nei loro discorsi Un intero gruppo parentale puo' essere soggetto alla stessa identificazione ma questo non e' regola. Dopo alcune generazioni un medesimo gruppo parentale poteva spezzarsi in identificazioni diverse

il cognome ce lo danno gli altri Molti cognomi ricordano qualche caratteristica o da qualche difetto fisico I venti cognomi più portati in Italia : Rossi, Russo, Ferrari, Esposito, Bianchi, Romano, Colombo, Ricci, Marino, Greco, Bruno, Gallo, Conti, De Luca, Costa, Giordano, Mancini, Rizzo, Lombardi, Moretti. Ad esempio l'aspetto della capigliatura, ( Rossi e le sua varianti, Bianchi , Bruno , Ricci e Rizzo Biondi Calvi ) Qualcuno ricorda una caratteristica caratteriale Fracassi, , Tranquilli. Gentili Colombo , Gallo o Leone Molti ricordano un mestiere esercitato Alcuni la provenienza Alcuni una nascita sfortunata e l'abbandono …molte volte gli individui venivano riconosciuti non per il nome ma per un soprannome con il quale magari era noto il padre o il nonno, Ecco il nascere di tutta una serie vastissima di cognomi che si riferiscono appunto ad un soprannome,

Da notare che per circostanze diverse , ma spesso per una

migrazione , una famiglia puo’ modificare il cognome perche’ la gente del posto

gli impone una nuova identificazione o talvolta l’imporsi di un uomo

particolarmente in vista puo’ dar vita ad un nuovo ramo che da quest’uomo

prende il nome ). E questo fatto puo’ anche ripetersi Il Concilio di Trento terminato nel 1563 sancisce l'obbligo per i

parroci di gestire un registro dei battesimi con individuazione del battezzato , dei genitori , dei padrini e delle madrine ,al fine di

evitare matrimoni tra consanguinei e finisce per instradare sull'uso del cognome che pero' diverra' obbligo solo nel 1614

E’ ovvio che avere uno stesso cognome non vuole sempre dire avere antenati in comune (omonimia )

|

INDIVIDUAZIONE VERBALE E SCRITTA

individuazione verbale in mancanza di nome familiare :

l'estensione di una comunita rende l'individuazione piu' o meno difficile , per cui le parole utilizzate per esprimerla sono di necessita' piu' complesse

Antonio chi ?

lo si lega a qualche particolare della memoria collettiva : quello che ........

dapprima si ricorre al rapporto parentale : figlio di .......nipote di .........fratello di .........

si ci aiuta col mestiere praticato da lui o dal padre

poi alla toponomastica : quello che abita vicino a.................o colui che viene da ...........

per un proprietario si ci aiuta col nome delle terre che possiede

l'individuazione notarile

richiede una precisione maggiore di quella verbale, una identificazione che tenti di resistere alle omonimie ed allo scorrere dei secoli per assegnare e conservare dei diritti all'individuo ed ai suoi eredi

Probabilmente il cognome italiano nasce a Venezia poco oltre la meta' del secolo XI e poi ha una lenta diffusione nel resto d'Italia dove comincia ad attestarsi in un periodo successivo al 1150

Perche' si sente il bisogno di inserire il nome familiare nei criteri d'individuazione ?

E perche' fino ad allora non se ne era sentito il bisogno ?

Beh comincia a sentirsi l'aumento della pressione demografica: la popolazione inizia a crescere

Inoltre la mancanza di una identificazione precisa nei documenti puo' essere che voglia dire che non ne era sentito il bisogno in una societa' che si presentava immobile economicamente e socialmente

e puo' essere che voglia parlarci di una concezione della societa' che fino ad allora non aveva previsto e non faceva immaginare cambiamenti in futuro ma che ora cominciava a registrarne

E solo quando nella societa' comincia a prodursi un cambiamento che rende utile far sapere che si e' figli o nipoti di qualcuno, che comincia a comparire il nome familiare o cognome moderno

il passaggio tra l'identificazione di un individuo a l'identificazione di un individuo sia come singolo sia come facente parte di un gruppo familiare segna un cambio di qualcosa da definirsi all'interno della comunita' che ha effetti politici

La ricerca genealogica ha come spirito guida il cognome "moderno"

Specifico cognome "moderno" perche' e' inutile confonderlo con il cognome romano o col sistema d'individuazione romano infatti per quanto riguarda il cognome la frattura col mondo romano e' abbastanza netta

SALTO SUBITO ALLA CONCLUSIONE LE PRIME COGNOMIZZAZIONI IN TOSCANA ( E RIGUARDANO SOLO FAMIGLIE DEL CETO DIRIGENTE DI QUEL MOMENTO ) AVVENGONO UN PERIODO COMPRESO TRA LA META' DEL XII SECOLO E LE PRIME DECADI DEL XIII

LO SVILUPPO SOCIO-POLITICO ERA DIVERSO NELLE VARIE CITTA' TOSCANE .

PISA E LUCCA ERANO COMUNITA' CON UNA RINASCITA STORICA E COMMERCIALE CHE SI SPINGEVA MOLTO INDIETRO ED ERA DI PARECCHIO ANTERIORE ALLA RINASCITA FIORENTINA MA IL FENOMENO COGNOMIZZAZIONE AVVIENE PER TUTTE NEI MEDESIMI ANNI

DOBBIAMO PORRE IN EVIDENZA COME IN TOSCANA TRA LA FINE DEL XI SECOLO E LA META' DEL XII SECOLO VENISSE INTRODOTTO L'USO DELL'ARALDICA

E L'ARALDICA TOSCANA AVESSE RISPETTO ALLA ARALDICA NORDEUROPEA LA TENDENZA A UN BLASONE FAMILIARE ( CIOE' NON INDIVIDUALE )

SI PUO' PENSARE CHE L'ARALDICA ABBIA SVOLTO UN RUOLO DI INCUBATORE E DI CATALIZZATORE PER I PRIMI COGNOMI

Avanti all'utilizzo dei cognomi vigeva il sistema patronimico nella forma X figlio di Y nipote di Z ( in forme piu' semplificate o in forme piu complesse : complesse cioe' che prevedevano l'uso di elementi aggiuntivi come soprannomi mestieri provenienze ecc...) che come spieghero' alla lunga si rivelava un sistema disgregante il gruppo parentale

La memoria dei legami parentali non superava il secolo ( come oggi dove si fa fatica a ricordare il bisnonno ) , dopo un secolo infatti difficilmente in mancanza di un sistema unificante si conservava memoria del legame parentale mentre nel frattempo operavano gli stessi fattori disgreganti odierni : liti ,interessi ereditari . convinzioni politiche , amicizie diverse , stato sociale e ricchezza che fanno si che anche oggi i membri di una stessa famiglia si sparentino ( e questo nonostante la presenza di un cognome )

Nei secoli intorno al 1000 il numero dei parenti e la loro capacita' di far gruppo coeso era segno di forza all'interno della comunita'

TUTTI I PRIMI COGNOMI RIGUARDANO GRUPPI PARENTALI CHE FANNO PARTE DEL CETO DIRIGENTE VIGENTE IN QUEL MOMENTO

drssa ENRICA SALVATORI -------- In sostanza fino alle soglie del Duecento a Pisa vige praticamente incontrastato e diffuso nei vari ceti sociali un unico sistema di denominazione degli individui, che si rispecchia nella formula X filius Y ; parallelamente, tuttavia, le famiglie socialmente e politicamente più importanti, che assumono una precisa strategia famigliare di coesione, di unità di interessi e di residenza, elaborano una formula di denominazione collettiva che li identifica chiaramente, nei confronti della società cittadina, come gruppo compatto. Tale 'coscienza di sé' è così forte e così poche sono le famiglie che possono vantarla, che l'uso di questa formula risulta fatalmente limitato ai casi in cui i membri del gruppo agiscono insieme, collettivamente, a difesa appunto degli interessi di famiglia.

QUASI TUTTI I PRIMI COGNOMI SI ORIGINANO DAL NOME DI UN ANTENATO PER CUI NEL MOMENTO IN CUI APPAIONO SI FATICA A DISTINGUERLI DA UN PATRONIMICO

POICHE' LA CARATTERISTICA FONDAMENTALE DEL COGNOME E' L'EREDITARIETA' TRA LE GENERAZIONI E' EVIDENTE CHE DI IMPRESCINDIBILE AIUTO E' LA RICOSTRUZIONE GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA PER COMPRENDERE QUESTO FONDAMENTALE MOMENTO

ANCHE PERCHE' IL NOME FAMILIARE NON GODE DI UN PRIVILEGIO DI UNICITA' ANCHE IN GEOMETRIE GEOGRAFICHE RISTRETTE . COSA EVIDENTE AD ESEMPIO PER I ROSSI, I LOMBARDO, I PIERI ...................

UNA FAMIGLIA CON UN CERTO NOME FAMILIARE NON E' DETTO ABBIA LEGAME GENEALOGICO CON UNA SUCCESSIVA COL MEDESIMO NOME FAMILIARE

la datazione della nascita del cognome in un luogo mi pare argomento di studio di nicchia , sovente viene trascurato, forse, dato per scontato da molti storici italiani

Stranamente :

Questo fatto infatti porta a grande confusione quando gli storici o i genealogisti affrontano il tempo in cui il cognome di una famiglia non c'e' ancora ma si sta formando scambiando spesso per cognome quello che solo e' un patronimico o accettando come vere attestazioni infondate di cognomi quando ancora non potevano esistere

Noto le mie medesime considerazioni sull'individuazione familiare , in uno studio ormai un poco datato sull'onomastica pisana della drssa Enrica Salvatori

Enrica Salvatori----Una qualsiasi indagine sulla nascita e sulla diffusione del cognome entro le più importanti famiglie pisane è considerevolmente facilitata dal fatto che molte di queste sono state oggetto di studi prosopografici approfonditi, alcuni già pubblicati (40), altri ancora contenuti in tesi di laurea, conservate presso il Dipartimento di Medievistica dell'Università di Pisa . Si tratta nella grandissima maggioranza di famiglie del ceto consolare cittadino, importanti per agiatezza economica e coinvolgimento politico, per le quali si può risalire ad antenati di XI secolo. Tuttavia, al di là del ben giustificato ottimismo che tale abbondanza di lavori induce nello studioso di antroponimia, devo purtroppo notare che solo in poche di queste opere ho riscontrato una decisa sensibilità verso le questioni antroponimiche, che si esplica essenzialmente con l'attenzione al significato e all'uso dei patronimici e col rilevare tempi e modalità della prima comparsa del nome di famiglia. Nella maggior parte dei casi, invece, l'autore dello studio prosopografico non fornisce sistematicamente per ogni individuo la forma antroponimica con cui è espresso ma, una volta identificata la sua appartenenza a una determinata famiglia, lo nomina utilizzando un `cognome' che sovente compare più tardi o non è attestato in quella forma per quell'individuo. Nonostante questo 'vizio di forma' è tuttavia possibile ricavare diverse e interessanti considerazioni sugli usi antroponimici di queste famiglie, in gran parte già formulate dagli stessi autori degli studi prosopografici -----Enrica Salvatori

Invece e' molto utile capire quando un cognome nasce e sapere quando non lo si deve cercare nei documenti perche' non ancora esistente

porto esempi danteschi ( come piu' accessibili a tutti ) :

il Bellicione Berti Ravignani come Bellincione della famiglia dei Ravignani

il Cacciaguida dantesco proposto spesso con un inaccoglibile Cacciaguida della famiglia degli Elisei

Cacciaguida l'antenato di Dante non aveva un cognome : le varie enciclopedie che lo definiscono Cacciaguida degli Elisei sbagliano Uno perche' non e' provato da niente che tra gli antenati di Cacciaguida figurasse un Eliseo . Due perche' al tempo della nascita di Cacciaguida ( per il quale deduttivamente e convenzionalmente si considerano i seguenti dati anagrafici Firenze, 1091 circa – Palestina, 1148 circa ) a Firenze non esisteva l'uso del cognome

Eliseo fratello di Cacciaguida infatti non era uno degli Elisei era semplicemente l'eponimo degli Elisei cioe' l'antenato da cui prendono il cognome familiare

Quando si parla di Bellincione Berte dei Ravignani si parla di un personaggio che probabilmente era figlio di un Berto di un Ravignano ma non non si puo' parlare di un individuo appartenente ad una famiglia cognominata Ravignani di cui in quel tempo non esisteva il cognome a Firenze

Capita anzi capitava negli anni passati che lo storico serissimo si lasciasse avviluppare nella trappola di dare a un gruppo parentale un cognome in tempi in cui non lo ha ancora (precorrendo il futuro)

Ho letto e riletto Enrico Fiumi nelle sue opere su Prato e San Gimignano e sempre una cosa mi ha dato una sensazione sgradevole

L'ottimo e acuto storico perde storicita' nel dare un cognome a individui che ancora non lo hanno , un cognome insomma che avranno solo i suoi discendenti

E mi pare che questo falsi e confonda il lettore e lo disorienti su un argomento cosi importante

La verita' e' che oggi in occidente non si puo' risalire oltre lo VIII secolo ( e questo solo per particolari e rare famiglie regnanti )

Per altre famiglie e' raro arrivare genealogicamente allo XI -XII secolo

Per quasi tutte le famiglie in Italia la successione genealogica scende ai tempi posteriori al Concilio di Trento quando venne resa obbligatoria la tenuta dei libri dei battezzati

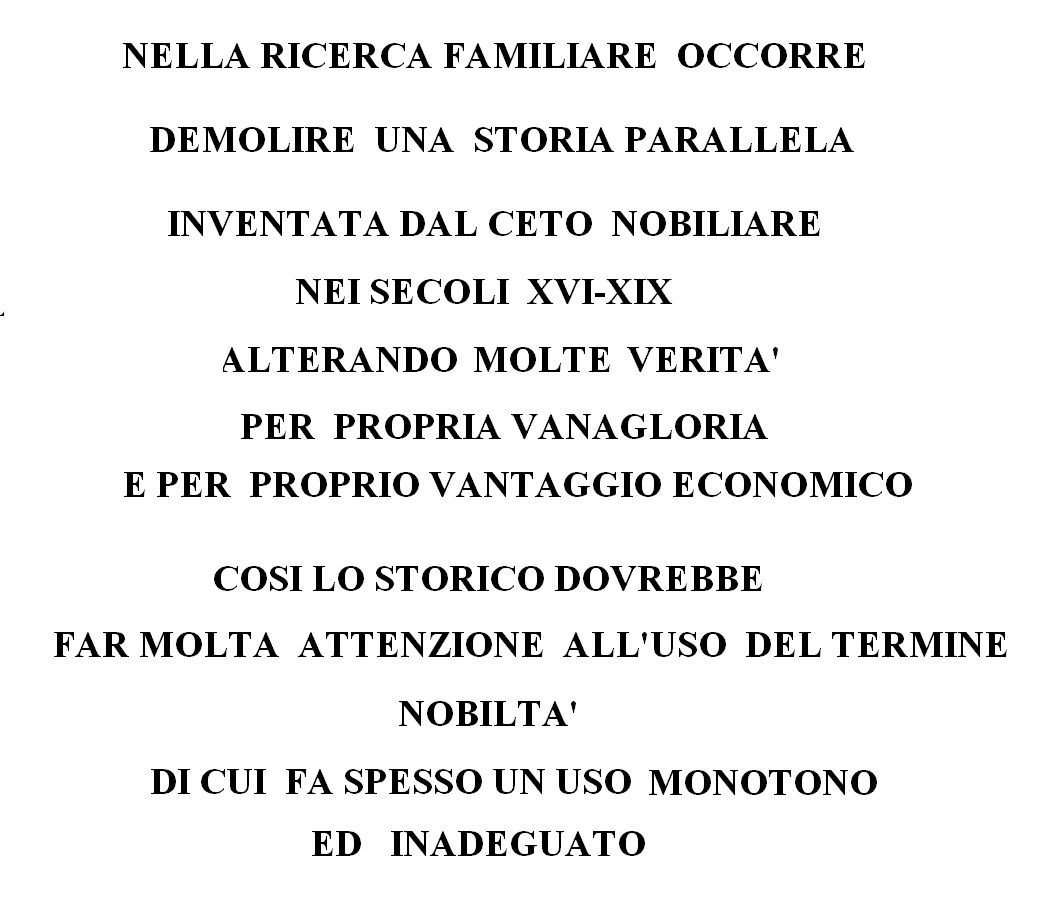

A seminar confusione ha contribuito in modo massiccio la Nobilta' come classe sociale

Questa classe tento' per alcuni secoli una sorta di profondo restyiling delle proprie origini , cancellandone ogni traccia di fortuna mercantesca e sprofondandole nell'alto medioevo , con la creazione di una reticolo articolato di falsita'

Le famiglie nobili o che vantavano di esser tali ( come vedremo nella seconda parte ) infatti hanno sin dal XIV secolo costruito una falsa storia da cui ancor oggi facciamo fatica terribile a liberarci

Falsa storia con false leggende talvolta sopportate con falsi documenti ( talvolta si sono create addirittura false lapidi marmoree ) Falsate le loro origini documentabili spostandole indietro di secoli