contatti : pierluigi18faber@libero.it

ing.Pierluigi Carnesecchi

indice generale : http://www.carnesecchi.eu/indice.htm

CARNESECCHI : Storia del cognome " Carnesecchi "

“....Perché i figli salvano e tengono vivo il nome dei morti, come i sugheri, reggendo la rete, preservano il filo di lino dal fondo del mare..." ESCHILO, Coefore

PRECEDENTE : Storia dei Carnesecchi 1.1

............ CONTINUA A LEGGERE : Storia dei Carnesecchi 1.2

|

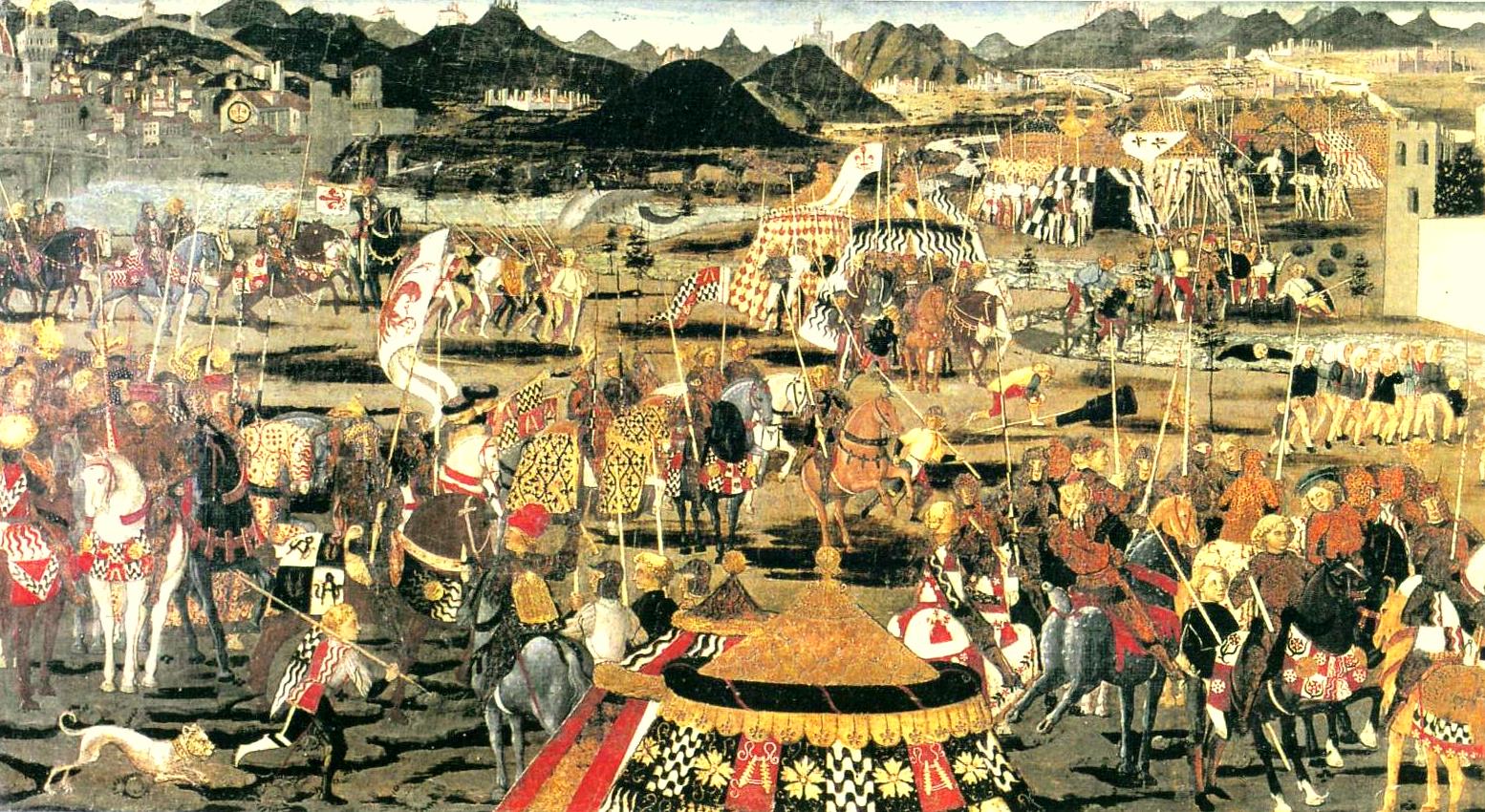

Guerra d'Italia del 1494

Preludio : Papa Innocenzo VIII, in conflitto con Ferdinando I di Napoli a causa del mancato pagamento di quest'ultimo delle quote papali, avava scomunicato il re di Napoli con una bolla dell'11 settembre 1489, offrendo il regno al sovrano francese Carlo VIII; nonostante nel 1492 Innocenzo, in punto di morte, avesse assolto Ferdinando, il regno rimase un pomo della discordia lanciato nelle politiche italiane. A questo si aggiunse la morte, quello stesso anno, di Lorenzo il Magnifico, Signore di Firenze e perno della stabilità politica della penisola.

La discesa di Carlo VIII Quando Ludovico Sforza, che aveva finalmente ereditato il Ducato di Milano (controllato già da tempo) nell'ottobre del 1494, si trovò opposto a Alfonso II di Napoli, nuovo re di Napoli, che rivendicava anch'egli il Ducato, il precario gioco di equilibri che aveva sino ad allora retto la pace in Italia crollò. Ludovico decise di rimuovere la minaccia al proprio trono incitando Carlo VIII di Francia, il quale già da tempo reclamava Napoli attraverso la linea angioina oltre che per effetto dell'offerta di Innocenzo, a raccogliere una grande armata, includendo nelle armi d'assedio, per la prima volta in Europa, anche l'artiglieria, e a marciare su Napoli. Carlo VIII invase così la penisola e, dopo aver facilmente sottomesso Firenze, nel febbraio 1495 giunse a Napoli, riuscendo a conquistarla senza ricorrere all'assedio.

La Lega di Venezia La velocità con cui i francesi avanzarono assieme alla brutalità dei loro attacchi sulle città, spaventarono gli altri stati italiani. Ludovico, capendo che Carlo aveva pretese anche sul Ducato di Milano e che non si accontetava con la sola annessione del Regno di Napoli, si rivolse al Papato. Coinvolto in un "potente gioco" tra la Francia e i vari stati italiani e intenzionato ad assicurare feudi secolari per i suoi figli, Papa Alessandro VI, salito al soglio pontificio il 31 marzo 1495 organizzò un'alleanza, conosciuta come la Lega Santa del 1495 o Lega di Venezia, composta da diversi oppositori dell'egemonia francese in Italia: il Papato, Ferdinando d'Aragona, il quale era anche Re di Sicilia, il Sacro Romano Imperatore Massimiliano I, gli Sforza di Milano e la Repubblica di Venezia; quest'ultimo stato vi fece ingresso apparentemente con lo scopo d'opporsi all'Impero Ottomano, mentre il suo reale obiettivo era l'espansione francese in Italia. Quest'alleanza, che s'impegnò per cacciare i francesi dalla penisola, riunì un'armata guidata dal condottiero Francesco II Gonzaga. Carlo, volendo evitare di rimanere intrappolato a Napoli, marciò verso la Lombardia, dove incontrò l'armata della Lega nella Battaglia di Fornovo il 6 luglio 1495. Anche se la sua sconfitta non fu decisiva, nel ritorno in Francia egli dovette abbandonare gran parte dei tesori conquistati durante la sua campagnia in Italia. Tornato in Francia, poco prima di morire, radunò nuovamente le sue forze e tornò in Italia.

da Wikipedia

|

|

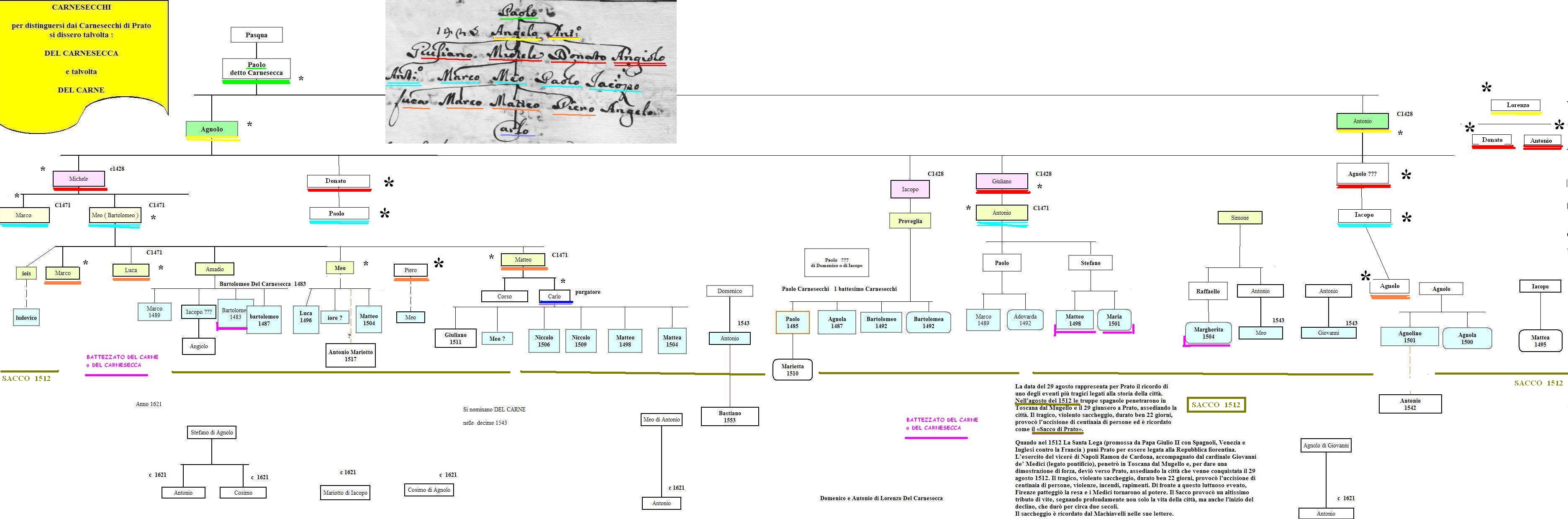

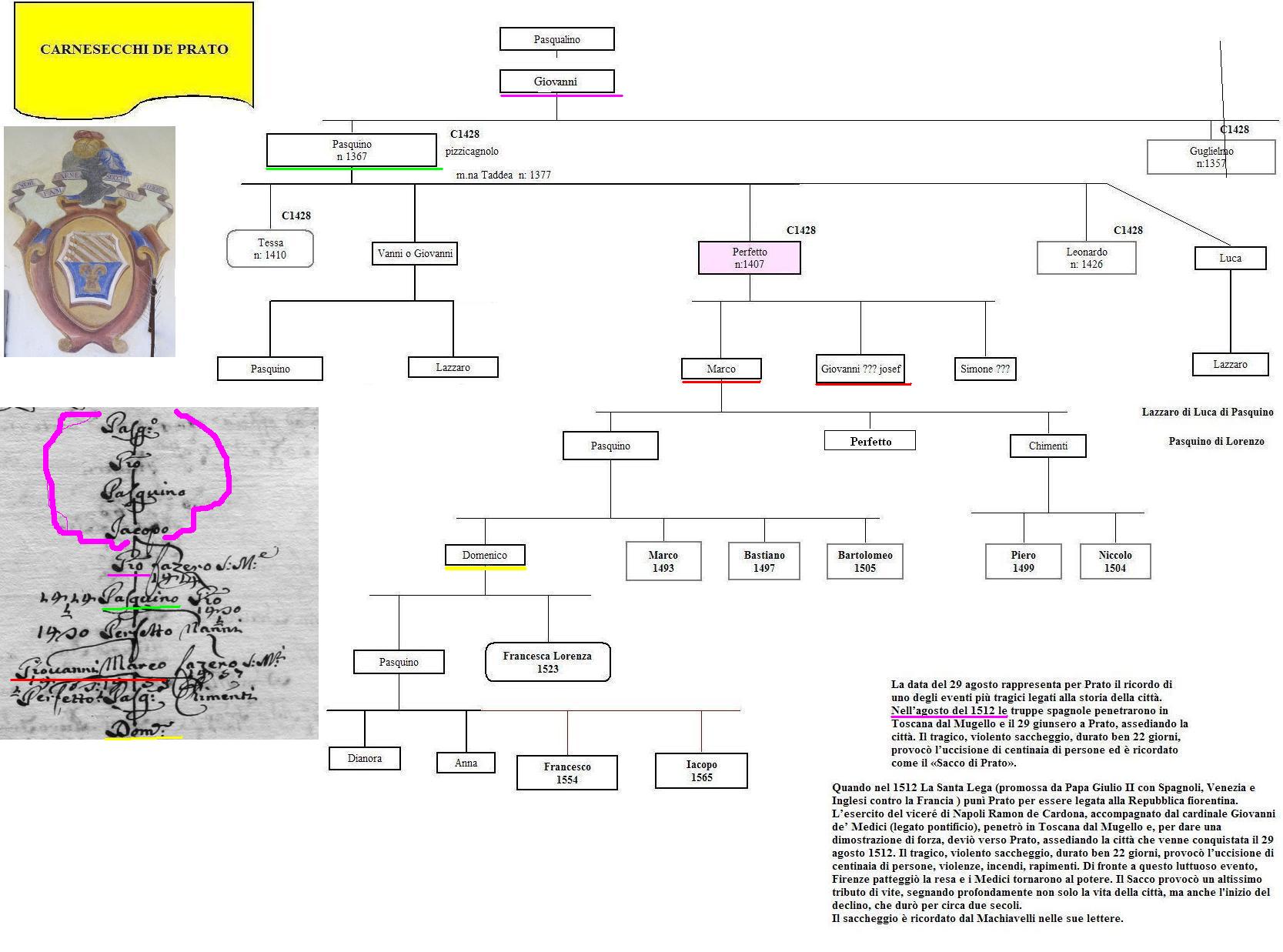

L'ALBERO A CUI HO DECISO DI FARE RIFERIMENTO E' QUELLO CHE CHIAMERO' ALBERO PSEUDO--SALVIATI E' A QUESTO ALBERO CHE CONVIENE RAPPORTARE I DATI VIA VIA RACCOLTI

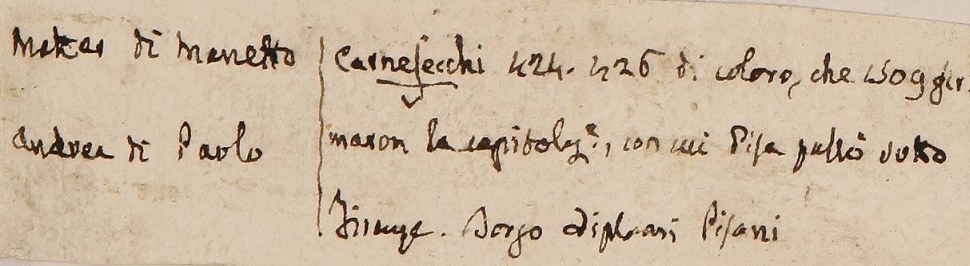

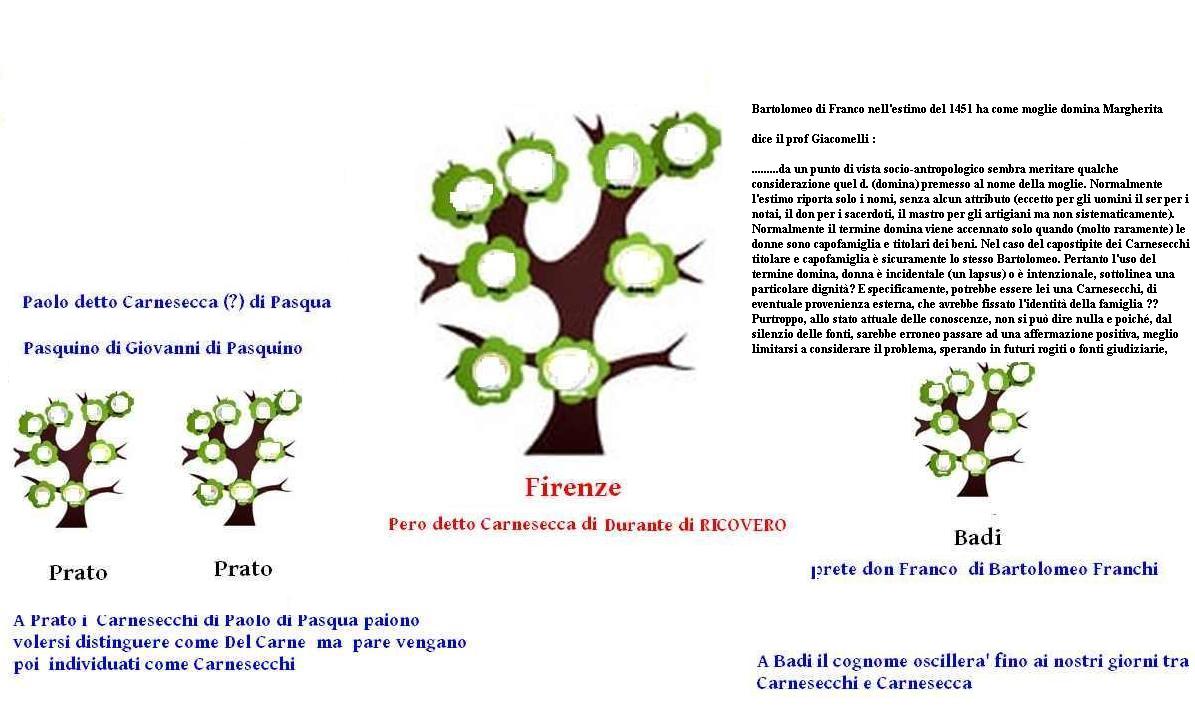

DATI DI ARCHIVIO ...........Albero Carnesecchi ……biblioteca BNC forse del Salviati molto interessante codice 225 tavola 26 il piu' completo e con scarsi errori . Comunque manca di alcuni individui

CON AGGIUNTA DI DATE

DATI DI ARCHIVIO ...........Albero Carnesecchi ……biblioteca BNC forse del Salviati molto interessante codice 225 tavola 26 il piu' completo e con scarsi errori . Comunque manca di alcuni individui

|

e' sicuramente l'albero piu' completo ed affidanbile ( in realta' mancano diversi individui e diversi rami )

|

CADUTA DELLA CASA DEI MEDICI

Storie Fiorentine dal 1378 al 1509 Francesco Guicciardini

Indro Montanelli

............La resa di Piero a Carlo VIII non era piaciuta ai Fiorentini Odiavano il figlio del Magnifico lo chiamavano "il fatuo" e con questo nomignolo anche la Storia lo adotto'. Ma forse Piero lo dovette solo alla sfortuna. Non aveva che venti anni quando gli piombo' sulle spalle una responsabilita' cui il padre non l'aveva preparato.Bel ragazzo dal corpo d'atleta , un po' bighellone e avventato , ma abbastanza colto grazie alla pedagogia del Poliziano,sapeva improvvisare versi con una certa facilita' e soprattutto era un campione nel gioco del calcio , nella sassaiola ,nella scherma e nella giostra. Tutto questo avrebbe potuto farne un idolo della sportiva gioventu' fiorentina , come gia' lo era stato suo zio Giuliano , assassinato dai Pazzi , se egli non vi avesse apportato una protervia che i suoi concittadini , con squisito patriottismo ,addebitavano al sangue romano di sua madre Orsini. All'opposto di suo padre Lorenzo gran maestro nell'arte di perdere, Piero voleva sempre vincere E questo gli valse un'aureola di alterigia ,ch'era proprio la piu' pericolosa in una citta' come Firenze dove il successo , per farsi perdonare , deve ammantarsi di modestia. I Medici avevano sempre praticato questa virtu' e proprio alla loro mancanza di ostentazione e alla semplicita' dei loro modi avevano dovuto la loro perdurante fortuna Piero faceva onesti sforzi per fingerla. Al re di Napoli che gli offriva un feudo ed un titolo nobiliare nel suo regno , rispose : io non sogno degno di si grande onore , ne' voglio essere barone . La risposta fu apprezzata in quella citta' borghese. Ma fu addebitata piu' all'orgoglio che all'umilta' Erano tuttavia difetti di gioventu' da cui avrebbe potuto emendarsi , se ne avesse avuto il tempo Ma gli eventi lo misero subito di fronte a una situazione che sarebbe stata un duro banco di prova anche per il padre Lorenzo e per il bisnonno Cosimo

Indro Montanelli

alla notizia della calata dei Francesi invece di prepararsi alla difesa cerco' di comprare la pace con Carlo VIII con duecentomila fiorini e con la cessione di alcune fortezze e della citta' di Pisa Ma i Fiorentini non gradirono la sua vigliaccheria e cosi' Piero tornando da Sarzana dove si era accordato con Carlo VIII trovo la citta' ostile contro di lui

XI

CONDOTTA POLITICA DI PIERO DE' MEDICI. DISCESA Dl CARLO VIII. FUGA DI PIERO DA FIRENZE (1494).

1494 : Erano in Firenze Lorenzo e Giovanni figliuoli di Pierfrancesco de' Medici, giovani ricchissimi e di gran benivolenzia col popolo per non avere maneggiato cose che dispiacessino; e' quali non sendo bene contenti di Piero, massime Giovanni che era di natura inquietissimo e sollevava Lorenzo uomo bonario, cominciorono a tenere qualche pratica col signore Lodovico per mezzo di Cosimo figliuolo di Bernardo Rucellai, el quale, inimico di Piero, si era partito di Firenze. E sendo in su' princípi, e non avendo ancora trattato cosa di importanza, venuta la cosa a luce, di aprile nel 94 furono tutt'a due sostenuti; e poi che ebbono aperto quello che avevano, benché Piero fussi malissimo disposto con loro, nondimeno non concorrendo a insanguinarsi e' cittadini dello stato furono liberati e confinati fuori di Firenze alle loro possessioni a Castello, e Cosimo Rucellai assente ebbe bando di rubello. Ed in quegli medesimi dí entrorono in Firenze quattro imbasciadori franzesi, e' quali andavano a Roma, ed esposono per transito la deliberazione del re e gli apparati faceva per passare in Italia, richiedendo la città lo favorissi o almeno gli concedessi per le sue gente passo e vettovaglia. Fu per voluntà di Piero, che per intercessione degli Orsini si era tutto dato al re di Napoli, contro al parere di tutti e' savi cittadini, negato l'uno e l'altro, pretendendo non poterlo fare per la lega vegghiava ancora col re Alfonso, e ribollendo ogni dí le cose, furono mandati dalla città imbasciadori a Vinegia Giovan Batista Ridolfi e Paolantonio Soderini, per intendere la intenzione loro circa a questi movimenti e persuadere loro non volessino lasciare andare innanzi la ruina di Italia. E cosí ogni dí piú la città si scopriva per Napoli contro a Francia, con dispiacere universale del popolo, inimico naturalmente della casa di Ragona ed amico di Francia, contro alla voglia ancora de' cittadini dello stato, e' quali vedendo Piero tanto ostinato a questa via non si ardivano contradirgli; e massime che messer Agnolo Niccolini e quegli piú suoi intrinsechi, parlavano sempre nella pratica sanza rispetto per questa parte. Aveva Piero fatto una pratica stretta di cittadini, co' quali si consultavano queste cose dello stato: messer Piero Alamanni, messer Tommaso Minerbetti, messer Agnolo Niccolini, messer Antonio Malegonnelle, messer Puccio Pucci, Bernardo del Nero, Giovanni Serristori, Pierfilippo Pandolfini, Francesco Valori, Niccolò Ridolfi, Piero Guicciardini, Piero de' Medici ed Antonio di Bernardo; a' quali tutti, da pochi in fuora, dispiaceva questa risoluzione, nondimeno sendo favorita da' piú intrinsechi, non si opponevano, eccetto qualche volta e non molto Francesco Valori e Piero Guicciardini. Ma perché Piero in spirito intendeva quanto la sodisfacessi, non conferiva loro tutte le lettere e gli avisi, ma solo quelle cose che diminuivano ed erano in disfavore del re di Francia, el quale tutto dí si metteva in ordine, ed a Genova per conto suo si armavano legni e se ne faceva scala della guerra. Per la qual cosa el re Alfonso, considerando di quanto momento sarebbe el levargli la oportunità di Genova, avendo spalle da alcuni fuorusciti genovesi, fece impresa mutare lo stato di Genova e mandò a Pisa don Federigo suo fratello con una grossa armata; el quale di poi andato a porto Spezie e messo gente in terra, furono quegli che scesono ributtati e rotti; di che don Federigo, non riuscendo la impresa, si ritornò a Pisa. E parendo al re ed a Piero che el tenere bene guardata Serezzana, rispetto allo essere el passo fortissimo, impedissi al re Carlo potere passare da quelle parte, per tòrgli ancora el passo di Romagna, mandorono Ferrando duca di Calavria, primogenito del re, in Romagna con uno esercito grosso, acciò che colle spalle di Cesena, terra della Chiesa, e di Faenza, che era nella nostra raccomandigia, si opponessi a' franzesi. Nel qual tempo el re Carlo, desideroso passare pe' terreni nostri pacificamente, mandò di nuovo uno oratore a Firenze a richiedere del passo, promettendo largamente amicizia e tutti e' favori e commodità potessi fare alla città; la quale cosa sendo pure rifiutata, cacciò del regno suo tutti e' mercatanti nostri. Né per questo si raffreddava la ostinazione di Piero; anzi parte mosso dalla amicizia teneva col re Alfonso e cogli Orsini, parte insospettito dal signore Lodovico, con favore di chi el re Carlo passava, e perché Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco erano partitisi da' confini e rifuggitisi a lui, ogni dí perseverava nella ruina sua, ed attendendo a fortificarsi e fare capo grosso a Pisa per rispetto di Serezzana e di quella banda, vi furono mandati commessari generali per conto di tutta la guerra, Pierfilippo Pandolfini e Piero Guicciardini. Era una parte dello esercito del re Carlo poco innanzi passate l'Alpe, e da poi lui personalmente col resto dello esercito venutone in Italia; nel quale era grandissimo numero di uomini d'arme, fanterie ed artiglierie, ma quanto non so el particulare. Ed era entrata in Italia una fiamma ed una peste che non solo mutò gli stati, ma e' modi ancora del governargli ed e' modi delle guerre, perché dove prima, sendo divisa Italia principalmente in cinque stati, papa, Napoli, Vinegia, Milano e Firenze, erano gli studi di ciascuno per conservazione delle cose proprie, vòlti a riguardare che nessuno occupasse di quello d'altri ed accrescessi tanto che tutti avessino a tèmerne, e per questo tenendo conto di ogni piccolo movimento che si faceva e faccendo romore eziandio della alterazione di ogni minimo castelluzzo, e quando pure si veniva a guerra erano tanto bilanciati gli aiuti e lenti e' modi della milizia e tarde le artiglierie, che nella espugnazione di uno castello si consumava quasi tutta una state, tanto che le guerre erano lunghissime ed e' fatti d'arme si terminavano con piccolissima e quasi nessuna uccisione Ora per questa passata de, franciosi, come per una subita tempesta rivoltatasi sottosopra ogni cosa, si roppe e squarciò la unione dl Italia ed el pensiero e cura che ciascuno aveva alle cose communi in modo che vedendo assaltare e tumultuare le città, e' ducati ed e' regni, ciascuno stando sospeso cominciò attendere le sue cose proprie né si muovere per dubitare che uno incendio vicino, una ruina di uno luogo prossimo avessi a ardere e ruinare lo stato suo. Nacquono le guerre subite e violentissime, spacciando ed acquistando in meno tempo uno regno che prima non si faceva una villa; le espugnazione delle città velocissime e condotte a fine non in mesi ma in dí ed ore, e' fatti d'arme fierissimi e sanguinosissimi. Ed in effetto gli stati si cominciorono a conservare, a rovinare, a dare ed a tôrre non co' disegni e nello scrittoio come pel passato, ma alla campagna e colle arme in mano. Sceso el re in Italia e venendone a Milano, el signore Lodovico, benché fussi passato per introdotto suo e fussi in amicizia seco, nondimeno considerando la infidelità de' principi e massime de' franzesi, e' quali per gli utili e commodi loro tengono poco conto della fede e dell'onore, cominciò a dubitare che el re sotto ombra di volere che lo stato fussi liberamente in mano del duca Giovan Galeazzo suo nipote, non lo levassi di quello governo a qualche suo proposito; per tòrgli ogni occasione di nuocere, gli dette el veleno. Del quale sendo morto lo innocentissimo giovane, fatti subito ragunare e' cittadini di Milano, sendovi alcuni che per suo ordine lo proposono, fu eletto duca, benché del signore morto rimanessi uno piccolo e bellissimo fanciullo. Entrato di poi el re Carlo in Milano e quivi ricevuto onoratissimamente, se ne venne per la via di Pontriemoli con una parte dello esercito alla volta di Lunigiana, avendone mandate una altra in Romagna a rincontro del duca di Calavria; e perché el castello di Serezzana era fortissimo e bene fornito di artiglierie e di tutte le cose necessarie da difesa, per non vi perdere tempo voltosi verso Fivizzano lo prese e saccheggiò con uno grandissimo terrore di tutta quella provincia. A Firenze erano le cose condizionate e disposte male, e lo stato di Piero molto indebolito; ed el popolo vedendosi tirata adosso una guerra potentissima e da non potere reggere, sanza bisogno e necessità alcuna, anzi per favorire e' ragonesi che erano universalmente in odio, contro a' franzesi amati assaí nella città, sparlava publicamente di Piero, massime sapendo essere state deliberazione sua contro la volontà de' primi cittadini dello stato. Aggiugnevasi in genere tutte quelle cagione che fanno e' popoli inimici de' grandi, el desiderio naturale di mutare le cose, la invidia ed el carico di chi aveva maneggiato, inoltre tutti coloro che erano inimici e tenuti sotto dallo stato, risentitisi e venuti in speranza che la città tornassi alla libertà antica, e loro avessino a essere nel grado giudicavano meritare, facevano piú pericolosa questa male disposizione. Concorrevaci che e' governi di Piero in sé, e la natura sua era di qualità, che non solo era in odio agli inimici, ma ancora dispiaceva agli amici, e quasi non la potevano sopportare; lui uomo altiero e bestiale e di natura da volere piú tosto essere temuto che amato, fiero e crudele, che a' suoi dí aveva di notte dato delle ferite e trovatosi alla morte di qualche uomo; sanza quella gravità che si richiedeva a chi fussi in tale governo, conciosiaché in tanti pericoli della città e suoi propri stava tutto dí nelle vie publicamente a giocare alla palla grossa; di natura caparbio, e che non si intendendo delle cose, o voleva governarle secondo el cervello suo, credendo solo a se medesimo, o se prestava fede e si consigliava intrinsecamente con persona, non erano quegli cittadini che avevano esperienzia delle cose della città, e governatola lungo tempo, ed erano tenuti savi, ed avevano interesse nel bene e nel male publico, e naturalmente erano amici di lui, del padre e della casa sua, ma con ser Piero da Bibbiena, con messer Agnolo Niccolini e simili uomini ambiziosi e cattivi, e che lo consigliavano in tutte le cose secondo che ciecamente erano traportati dalla ambizione e le altre cupidità, e per compiacerlo ed essergli piú cari, lo indirizzavano el piú delle volte per quella via per la quale lo vedevano inclinato e vòlto. E però, trovandosi Piero in gran pericolo per el disordine di fuori e la male disposizione di drento, si risolvé essergli necessario accordarsi con Francia, giudicando quello che era vero che posata bene questa parte, ognuno nella città per timore o altro si rassetterebbe, e seguitando adunche, benché in diversi termini e poco a proposito, l'esemplo del padre Lorenzo quando andò a Napoli, una sera furiosamente accompagnato da Iacopo Gianfigliazzi, Giannozzo Pucci ed altri amici suoi, se ne andò a Serezzana a trovare el re, dove era venuto da Milano el duca Lodovico. Quivi doppo molte pratiche e ragionamenti si conchiuse di dare in mano del re per sua sicurtà le fortezze di Pisa, di Serezzana, di Pietrasanta e di Livorno; e di subito gli furono sanza altra licenzia della città e sanza e' contrasegni, consegnate quelle di Serezzana e Pietrasanta da Piero di Lionardo Tornabuoni e Piero di Giuliano Salviati. A Firenze in sulla partita di Piero avendo ognuno preso animo e licentia, non solo si continuava ed accrescevasi nello sparlare publicamente, ma ancora si cominciorono in palagio a risentire e' cittadini fra' quali messer Luca Corsini (che era de' signori e stato fatto da Piero, come confidato e sfegatato dello stato, per rispetto di Piero Corsini suo fratello) ed Iacopo di Tanai de' Nerli e Gualterotto Gualterotti che erano gonfalonieri di compagnia, messi su, come si crede, da Piero Capponi che era inimicissimo del governo, cominciorono nelle pratiche a dire male di Piero, e che la città sotto la cura sua rovinava, e che sarebbe bene levarla di mano sua e della tirannide e restituirla a uno vivere libero e popolare. E di poi sentendosi le convenzione di dare quelle terre in mano del re, e di già essere data Serezzana, si cominciò a gridare per la città che le si dessino in nome del publico e non del tiranno, e però si elesse imbasciadori, che subito cavalcorono al re, fra Ieronimo Savonarola da Ferrara, che predicava in Firenze e di chi di sotto si dirà, Tanai de' Nerli, Pandolfo Rucellai, Pier Capponi e Giovanni Cavalcanti. Era gonfaloniere di giustizia Francesco dello Scarfa, ed e' signori, uomini tutti stati scelti per amici grandi ed affezionati del reggimento; e nondimeno messer Luca si era apertamente scoperto inimico, e con lui concorreva Chimenti Cerpellone, ed el gonfaloniere pareva uomo da lasciare correre. Da altra parte Antonio Lorini, Francesco d'Antonio di Taddeo e Francesco Niccolini favorivano vivamente la causa di Piero; in modo che, sendo una sera venuti a parole, messer Luca corse furiosamente a sonare la campana grossa a martello, e sendo ritenuto da chi gli corse drieto, non poté sonare piú che due o tre tocchi, e' quali sendo uditi per la terra, che era circa a tre ore di notte, el popolo tutto corse in piazza, e di poi non sentendo piú sonare né suscitare in palagio o fuori movimento alcuno, ognuno non bene sapendo quello fussi stato, si ritornò a casa. E cosí stando la città sospesa ed alterata, Piero avendo aviso dagli amici sua come le cose in Firenze transcorrevano troppo, e che ognuno per la assenzia sua aveva preso animo e baldanza, presa licenzia dal re, se ne tornò a Firenze a dí 8 di novembre. Tornata molto dissimile da quella di Lorenzo suo padre quando tornò da Napoli, che gli andò incontro tutto il popolo della città e fu ricevuto con somma letizia, recandone seco la pace e la conservazione dello stato della città, a Piero non andò incontro se non pochi amici sua, e fui ricevuto con poca allegrezza, tornando massime sanza conclusione ferma, se non di avere diminuito e smembrato Pisa e Livorno, occhi principali dello stato nostro, e Pietrasanta e Serezzana acquistate da suo padre con grandissima spesa e gloria. Tomato, andò subito a visitare la signoria, e riferito generalmente quello aveva fatto, gli inimici sua e quegli si erano scopertigli contro, entrati in grandissimo timore, si risolverono che bisognava giucare del disperato. In modo che el giorno sequente, a dí di novembre 1494, che era el dí di san Salvadore, sendosi inteso che el signore Paolo Orsino, nostro soldato, con cinquecento cavalli era venuto alle porte per essere a' favori di Piero, ed essendo la maggiore parte della signoria volta contro a Piero, Iacopo de' Nerli con alcuni altri collegi che lo seguitavano, armato era ito in palagio, e fattolo serrare, si stava a guardia della porta, quando Piero per riscaldare gli amici aveva in palagio, e credendo nessuno avessi animo di vietargli lo entrare, cogli staffieri sua e gran numero di armati, armato ancora egli, benché sotto el mantello, ne venne al palagio; e quivi sendogli risposto che se voleva entrare entrassi lui solo e per lo sportello, sbigottito vedendosi perduto lo stato, si ritornò a casa. Dove come fu giunto, intendendo che e' signori inimici sua chiamavano el popolo, e come el popolo si cominciava a levare gridando: "viva popolo e libertà", e di poi sendogli per uno corriere de' signori notificato come e' signori l'avevano fatto rubello al quale partito concorsono gli amici sua per paura e quasi sforzati per conforto di chi gli era apresso, montato a cavallo prese la via di Bologna. Uditosi Piero essere stato ributtato dal palagio, si mosse solo in suo favore el cardinale e Pierantonio Carnesecchi e' quali con armati ne vennero verso piazza; ma di poi intendendo che el popolo multiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si partiva, ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in abito di frate si uscí sconosciuto di Firenze; cosí si fuggí Giuliano loro fratello ser Piero da Bibbiena e Bernardo suo fratello, e' quali erano in odio grandissimo del popolo. Giunse in questo tumulto in Firenze Francesco Valori, el quale tornava dal re, dove di nuovo era stato mandato con piú altri cittadini imbasciadore, e perché gli era in somma benivolenzia del popolo sendo sempre stato uomo netto ed amatore del bene, ed avendo fama di essersi opposto a Piero, fu ricevuto con grandissimo gaudio di tutto el popolo, e portatone in palagio quasi di peso in sulle spalle de' cittadini. Corse di poi el popolo furiosamente a casa Piero e la mandò a sacco e di poi voltosi a casa Antonio di Bernardo e ser Giovanni da Pratovecchio notaio delle riformagioni, le saccheggiò ed arse; e loro, benché si fussino nascosti per le chiese e pe' conventi, pure ritrovati alla fine ne furono menati presi al bargello. Corsono di poi a casa messer Agnolo Niccolini, e già avendo messo fuoco alla porta, l'arebbono arsa, se non che messer Francesco Gualterotti ed alcuni uomini da bene dubitando che questa licenzia non troscorressi troppo, còrsivi raffrenorono la moltitudine e la ridussono in piazza che con grandissime voce gridava: "viva el popolo e la libertà"; e quivi per commessione della signoria messer Francesco Gualterotti, salito in sulla ringhiera, notificò essere state levate via le monete bianche. Veduto spacciato lo stato di Piero vennono in piazza a cavallo con compagnia di armati, Bernardo del Nero e Niccolò Ridolfi, gridando: "popolo e libertà"; ma ributtati e cacciati come sospetti e con pericolo di essere morti se ne ritornorono a casa, e la sera per piú loro sicurtà accompagnati bene per commessione della signoria ne vennono in palagio, e cosí Pierfilippo Pandolfini, el quale la sera era tornato da Pisa partitosi sanza licenzia, o perché dubitassi delle cose di Pisa, o perché, avendo inteso a Firenze sparlarsi assai di lui, volessi provedere el meglio poteva a' fatti suoi. Messer Agnolo Niccolini, uno ancora egli degli imbasciadori al re parendogli Piero fussi spacciato, e dubitando di Lorenzo e Giovanni di Pierfrancesco, de' quali era stato inimicissimo e concitatore di Piero contro a loro, partitosi da Pisa e presa la volta per la montagna di Pistoia, ne andò in Lombardia. E cosí cacciato Piero e quietato un poco el tumulto, benché el dí e la notte el popolo stessi armato a guardia della città, si deliberò dalla signoria, che si sospendessi l'uficio degli otto della pratica e de' settanta, e non si potessino ragunare insino a tanto si deliberassi altro. El medesimo dí di san Salvadore, a dí 9 di novembre, el re Carlo avendo ricevute le fortezze di Livorno, Pietrasanta e Serezzana, entrò in Pisa e gli furono consegnate le cittadelle; le quali, secondo le convenzione, avessino a stare in mano del re per sua sicurtà, e nondimeno e' corpi di Pisa e delle altre terre s'avessino come prima a tenere e governare da' fiorentini. Ma la sera medesima ristrettisi insieme e' pisani, andorono a chiedere al re rendessi loro la libertà; la quale sendo conceduta gridando "libertà" andorono per fare villania agli uficiali fiorentini, e' quali, udito el tumulto, si erano raccolti insieme e fuggiti nel banco de' Capponi Tanai de' Nerli, Piero Capponi, Piero Corsini e Piero Guicciardini ed alcuni altri; e quivi avendo avuta una guardia del re, si salvorono dalla malignità e perfidia de' pisani. E vedendo la città al tutto ribellata e, partendosi el re, non vi potere stare sicuri, el dí seguente con lui si partirono e lasciatolo per la via, ne vennono a Firenze. Cosí el medesimo giorno di san Salvadore ebbe dua grandissimi accidenti: la mutazione dello stato nostro e la ribellione di Pisa, le piú principali cose si potessino alterare nello essere nostro. Fu certo cosa mirabile che lo stato de' Medici che con tanta autorità aveva governato sessanta anni e che si reputava appoggiato dal favore di quasi tutti e' primi cittadini, sí subitamente si alterassi per le mani di messer Luca Corsini ed Iacopo de' Nerli, uomini giovani, sanza credito, sanza autorità, sanza consiglio e leggierissimi. La quale cosa non nacque peraltro se non che e' modi ed e' portamenti di Piero e la insolenzia di chi gli era apresso, avevano tanto male disposto gli animi di tutti; e sopra tutto l'aversi recato adosso pazzamente una guerra potentissima e che non si poteva sostenere, e l'avere messo a scotto ed in preda sanza bisogno di cagione alcuna tutto lo stato nostro, che chi si gli scoperse da prima contro trovò la materia disposta in forma che, come gli fu dato principio di muoverla, fece da se medesima. Questo fine ebbe e cosí perdé lo stato la casa de' Medici, casa nobilissima richissima e riputatissima per tutta Italia, e per l'adrieto assai amata nella città, e' capi della quale, massime Cosimo e Lorenzo, avevano con grandissime difficoltà, con grandissime virtú, con tempo ed occasione, fatto conservato ed augumentato lo stato, accrescendo non solo lo stato loro privato, ma eziandio lo imperio publico della città, come fu el Borgo a San Sepolcro, Pietrasanta e Serezzana, Fivizzano e quella parte di Lunigiana, el Casentino, lo stato di Pietramala e Val di Bagno, tutte cose pervenute nella città sotto el governo di quella casa. La quale a ultimo rovinò in brevissimo tempo sotto el governo di un giovane temerario, el quale si trovò in tanti fondamenti di potenzia ed autorità, e sí bene favorito ed appoggiato, che se non si fussi sforzato ed avessi fatto a gara di perdergli, era impossibile non si conservassi; dove la sua pazzia non solo rovinò sé, ma eziandio la città, spogliandola in otto giorni di Pisa, Livorno, Serezzana e Pietrasanta luoghi donde come poi hanno meglio mostro gli effetti, si traeva la potenzia, la sicurtà, la autorità e gli ornamenti nostri. In modo che si può dire che uno di solo cancellassi, anzi lungamente contrapesassi ed avanzassi a tutti e' benefíci che la città nostra aveva mai in tempo alcuno ricevuti da quella casa; perché la perdita massime di Pisa fu sí grande e di sí inestimabile danno alla città, che molti hanno dubitato quale fussi maggiore nel dí di san Salvadore, o l'acquisto della recuperata libertà o la perdita di Pisa; in che, pretermettendo molti discorsi si potrebbono fare, voglio conchiudere aversi tanto piú da stimare l'una cosa che l'altra, quanto egli è piú naturale agli uomini cercare prima avere libertà in se proprio, che imperio in altri; massime che, parlando veramente, non si può dire avere imperio in altri chi non ha libertà in sé. Cacciato Piero, furono per partito della signoria rimessi tutti e' cittadini stati confinati e cacciati per conto di stato dal insino a dí 34 di novembre 1494; le quale cose benché rallegrassino ognuno, erano nondimeno sí pericolosi gli accidenti che andavano atorno, che gli animi non potevono gustare questi piaceri. E certo io credo che già un grandissimo tempo la città non fussi stata in maggiori travagli: drento, cacciata una casa potentissima e che sessant'anni aveva avuto el governo, e rimesso tutti gli inimici di quella; per la quale mutazione rimanevano alterati tutti e' modi del governo, stavano in sommo timore tutti quegli che avevano avuto autorità a tempo di Lorenzo o di Piero, tutti quegli e' quali, o e' maggiori loro, avevano in tempo alcuno offesi gli usciti o e' sua antecessori, tutti quegli che o per compere o per vie di pagamento o di rapine possedevano de' beni di chi era stato rubello; di fuori, smembrato tanto stato e quasi la piú parte del nostro dominio, donde si vedeva la città avere a restare indebolita con meno entrate e forze e con una guerra difficilissima e pericolosissima non solo co' pisani, ma con molti ci impedirebbono la recuperazione. Aggiugnevasi in su e' nostri terreni un re di Francia con tanto esercito, inimico ed ingiuriato da noi, pieno di cupidità e crudeltà, el quale dava timore non solo di guastarci el paese nostro, di fare; ribellare el resto delle terre suddite, ma etiam di saccheggiare la città, di rimettere Piero de' Medici e forse insignorirsi di Firenze el quale se si partissi, el meno male si potessi temere era avergli a dare una somma grandissima di danari ed a votare la città delle sustanzie e sangue suo.

Era il 1494 ed erano passati solo 60 anni dall'inizio della prevalenza medicea su Firenze con Cosimo il vecchio nel 1434 Probabilmente a Firenze non si sarebbe piu' parlato dei Medici se non fosse poi avvenuta l'ascesa al soglio pontificio prima di Leone X poi di Clemente VII

Nel Novembre 1494 questa era la Signoria in carica che diede il bando a Piero dei Medici

Gonfaloniere : Francesco di Martino dello Scarfa Priore : Giovanni di Francesco Lippi Priore : Luca di Bertoldo Corsini Priore : Filippo di Niccolo Sacchetti Priore : Francesco di Otto Niccolini Priore : Chimenti di Francesco Priore : Giuliano di Nofri Lenzoni Priore : Francesco di Antonio Taddei Priore : Antonio di Giovanni Lorini

|

|

storiaaristocraziafiorentina

UNA NOTIZUOLA : GISMONDO DI FRANCESCO

As early as October 4th the King asked for permission to enter Florence with his troops.11 The Signoria withheld a definite answer. But after threats of sack and worse the Signoria by the end of the month had already resigned itself to the inevitable. On November 5th, when Piero was still in Pisa, the Signoria elected new ambassadors to the King. The populace was in tumult. Savonarola urged them to remain peaceful during the bloodless revolution..12 While Piero, followed shortly after by Savonarola and other Florentine emissaries13, storiaaristocraziafiorentina bargained with the King, plans were well underway for the mo- narch’s arrival. As P'rench agents went about the city requisitioning quarters for the great army, the comunal office of the “Camera deH’Arme” undertook to organize the festivities.14 Officials were chosen from each of the city wards to supervise the preparations.15 The route of the King’s projected march through Florence was from the point of entry at Porta San Frediano to the Medici palace via the Ponte Vecchio, Piazza Signoria, and the Cathedra!. Ornament was concentrated at key points. On November 6th payments were made to two painters, Antonio di Jacopo and Andrea di Salvi113, for Ornament at Porta San Frediano.17 The decoration here included two grandstands, one outside and one within the gate, which were hung with tapestries, painted cloths, and sheltered by baldachins.18 The gate itself was hung with garlands and painted with coats of arms.19 A silken baldachino was prepared for the King by Filippo di Giuliano. He also painted blue banners which bore the King’s crest of three lilies sur- mounted by a crown.20

15 Ibid., folio 1 recto, lists the officials according to wards; for Santo Spirito : Tomaso di Jacopo Guidotti, Niccholo d’Alessandro Machiavelli, Pier Franciesco di Giorgio Ridolfi; for Santa Croce : Giovanni di Jachopo Chorsi, Antonio di Giovanni Guigni, Zanobi di Bartolomeo del Zacharia; for Santa Maria Novella : Giuliano di Jacopo Massingbi, Salvestro di Domenicho Federighi, Alessandro D’Andrea di Marietto; for San Giovanni : Gismondo di Francesco Charnesecchi; Proveditore : Nicholaio di Bernardo Cianpelli; Chanceliiere : Ser Giuliano di Ser Domenco da Ripa; Charmarlingo : Alessandro di Nicholo Machiavelli.

BY Eve Borsook : DECOR IN FLORENCE FOR THE ENTRY OF CHARLES VIII OF FRANCE

CARLO CARNESECCHI a Costantinopoli

Spesso le rimesse venivano realizzate contemporaneamente in moneta, metallo prezioso e monili; se poi le somme da recapitare a Firenze erano particolarmente alte si distribuivano tra più operatori addetti al trasporto. Ne è un esempio l’invio disposto nel 1525 da Antonio Gerini a favore di Matteo Botti e dei Capponi di Firenze, per un valore di 18.766 aspri. Carlo Carnesecchi ebbe in consegna 3 verghe d’oro del peso di 129 miticalli e 1/3 (620,8 grammi); tramite Lorenzo Balducci se ne recapitarono 8 pezzi di 121 miticalli (580,8 grammi) e 175 ducati d’oro; per Tommaso Scarlatti si mandarono invece 2 catene, 2 anelli e 2 «smaniglie» (141 grammi complessivi), 180 ducati di Aleppo e 50 ducati d’oro di peso. A.S.FI, Libri di commercio e di famiglia, 712, Firenze-Pera, Matteo Botti ad Antonio Gerini, 27 ottobre 1529, c. 37v. Il miticallo era un’unità di peso, usata per le merci preziose, pari a 4,8 grammi. A. MARTINI, Manuale di metrologia, ossia misure, pesi e monete in uso attualmente e anticamente presso tutti i popoli, Roma 1976, p. 179.

by Angela Orlandi Oro e monete da Costantinopoli a Firenze in alcuni documenti toscani (secoli XV-XVI)

E' lo stesso Carlo Carnesecchi di Cristofano di Bernardo ( nato 1464 ) ottimate fiorentino filomediceo testimone della profezia sulla morte di Lorenzo il magnifico da parte del Savonarola

Andrea Carnesecchi di Paolo ……….Andrea di Paolo Carnesecchi Emino di Costantinopoli

1474 Cosimo di Simone Greve in Chianti

Cosimo Carnesecchi di Simone ……….La galera di Cosimo Carnesecchi viene catturata dai pirati turchi

LEONARDO DI CRISTOFANO DI BERNARDO ( della linea di Bernardo di Cristofano )

Leonardo di Cristofano copia il Driadeo di Luca Pulci ( il Driadeo e ' di Luca Pulci non del fratello Luigi Pulci , piu' noto ) Il Driadeo , poema in ottava rima di Luca Pulci. Precede il poema una lettera in prosa dell'autore a Lorenzo de' Medici : indi segue l'invocazione , compresa in sei ottave , la prima delle quali cosi comincia : ecielso olimpio o bel fiume di santo. Del poema poi , che e' diviso in quattro parti , o canti , ed ha innanzi il seguente titolo : Inchomincia la prima parte del driadeo chompilato per Lucha Pulcro al mangnifico Laurenzio de Medici ec…, e' questo il principio: Poiche' la tema del grieve martoro La quarta parte termina col verso : che dietro allume vostro in tenebre ambulo. E sotto di essa e' la nota : questo libro e di me Lonardo di Cristofano Carnesecchi e scripto di mia propria mano , chominciato adi XV novembre effinito q…. di xv di decembre 1478 Lonardo e' figlio di Cristofano il Gonfaloniere di Giustizia del 1479 ( Cristofano muore in carica il 24 settembre 1479 ) Codice cartaceo in 4 , del secolo XV , di carte scritte , con un fregio a colori alla faccia verso della terza carta , dove il poema contenutovi principia , e appie' di essa l'arme dei Carnesecchi di Firenze

ERRATA CORRIGE

“Bodleian Library Catalogues. “

Il nome “Lonardo” quindi compare in: “A. Mortara, Catalogo dei manoscritti italiani che sotto la denominazione di Codici Canoniciani Italici si conservano nella Biblioteca Bodleiana a Oxford, Quarto Catalogues XI, 1864”

Tuttavia, il nome del copista è stato identificato come "Bernardo" nei successivi cataloghi cartacei e online: “Bodleian Library, J. J. G. (Jonathan James Graham) Alexander, and Otto Pächt. Illuminated Manuscripts In the Bodleian Library, Oxford. Oxford: Clarendon P., 1966- 73.”(Pächt and Alexander vol.ii, manuscript number 311) CatalogoCatalogo

......questo libro e di me Bernardo di Cristofano Carnesecchi e scripto di mia propria mano , chominciato adi XV novembre effinito q…. di xv di decembre 1478 , compare nel verso del foglio 65 “MS. Canon. Ital. 45, fol. 65 verso”. Quindi non Leonardo di Cristofano ma bensi Bernardo di Cristofano Infatti Leonardo di Cristofano non compare in alcun altro luogo se non nella citazione del Mortara che era comunque credibile perche' Cristofano aveva un fratello con questo nome Ho fatto questo errore seguendo l'ipotesi del Mortara ed inserendo Leonardo nelle genealogie ( Leonardo e' comunque nello stock onomastico dei Carnesecchi fiorentini ) Il fatto e' che i battesimi del Duomo non sono cosi completi come si pensa . Basandomi su questa incompletezza ho costruito le genealogie accettando anche attestazioni di studiosi Fatto salvo il sito ( pur con tutte le sue imperfezioni ) esiste pochissimo sulle genealogie dei Carnesecchi ( salvo un albero quasi sconosciuto attribuito al Salviati –anche questo con piccoli errori ) Quindi il Mortara non aveva grandi riferimenti genealogici su cui contare

|

|

storiaaristocraziafiorentina

Gli archivi di tutta Europa ed anche del Nuovo Mondo sono pieni di documenti sconosciuti sui commerci dei mercanti italiani In particolare documenti su compagnie fiorentine Documenti in cui i cognomi compaiono modificati ed adattati alla lingua del posto Vi e' quindi spazio per molto lavoro Ognuno di questi mercanti e' presente in molti luoghi d'Europa trattando le merci piu' diverse o con prestiti piu' o meno rischiosi

particolare Castello di Poppi: Amerigo di Simone Carnesecchi

CARNESIK

Amerigo di Simone di Paolo e' un mercante fiorentino molto attivo alla fine del XV secolo , lo troviamo comparire qui e la per l' Europa e qui e la per Firenze impegnato in varie imprese e con alterne fortune Merita qui la citazione la sua presenza a Southampton ( England ) nel 1478 Southampton Record Society : Publications of the Southampton Record Society H.M. Gilbert & Son, 1938 They did not touch at Southampton on the outward journey but both of them, Armaregi Carnesik and Johannes Symond Tornabone, patrons, arrived at Southampton from Flanders on 19 June 1478 and left again for Florence on 17 August [58, ... ………….Le ultime due galere fiorentine registrate a Southampton furono quelle di Armaregi Carnesik (Amerigo Carnesecchi) e di Johannes Symond Tornabone ( Giovan Simone Tornabuoni o Giovanni di Simone Tornabuoni ) Suggestiva e' la deformazione del cognome Carnesecchi in CARNESIK fatta dagli inglesi

Suggestiva perche' sicuramente cognomizzazione infatti dallo stesso libro si ricava la presenza anche di un non meglio identificato Lorenzo Carnesecchi : Lawrence Carnesik

Che ci induce a pensare che l'attuale cognome Carnesik possa anche avere a che fare con qualcuno che originariamente avrebbe potuto chiamarsi Carnesecchi

Amerigo compare in relazione d'affari con Napoli ( insieme ad altri fiorentini ) Tesi di dottorato di Alessandro Sansoni: Francesco Coppola imprenditore nella Napoli aragonese

Amerigo compare in relazione d'affari con il banco Salviati di Pisa ( nei documenti compaiono anche Piero di Bernardo e Carlo) Il banco Salviati di Pisa: commercio e finanza di una compagnia fiorentina tra il 1438 e il 1489 (non conosco l'autore ).

Amerigo fa battezzare il 19 gennaio 1463: Francesca schiava di Amerigo di Simone di anni 14 RG 2 fg 164

un poco contraddittorio battesimo e shiavitu'

dalla tesi del dr Jean Marc Riviere Répertoire prosopographique du personnel politique florentin de décembre 1494 à mai 1527

vedi : https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01355009/file/R%C3%A9pertoire%20prosopographique%20du%20personnel%20politique%20florentin%20de%20d%C3%A9cembre%201494%20%C3%A0%20mai%201527.pdf

vedi : http://www.carnesecchi.eu/Riviere.pdf

Per quanto riguarda i Carnesecchi lo studio e' abbastanza carente negli uffici elencati ma e' comunque una sintesi utile

UNA STORIA CURIOSA : CARNESEQUA IN PROVENZA

La geneologia e la storia familiare soffrono di autentici stupri effettuati dalla nobilta' ( ricca ) dei secoli XVI XVII XVIII XIX Per lunghissimo tempo i genealogisti su commissione e/o per puro servilismo alterarono profondamente gli alberi genealogici infoltendo di antenati antichissimi ed illustri con cui la famiglia non aveva a che fare , sfoltendo le genealogie e eliminando tutti quei poveri che potevano dare una connotazione plebea della famiglia In realta' , come tutti sappiamo , le famiglie sono fatte di parenti ricchi e poveri , di personaggi notabili ed altri pochissimo conosciuti Questa opera di abbellimento delle genealogie che allora chiamava pomposamente "riordino delle genealogie" ha portato ad autentici furti di individui e di stemmi che vantati dai moderni sono in realta' pura esposizioni di falsi (molto piu' comune di quello che si creda) Purtroppo la reiterazione delle menzogne genealogiche le ha rese credibili Insomma non esiste grande famiglia che non abbia avuto parenti poveri siano giunti o meno ai nostri giorni

Gene Adam Brucker - Firenze 1138 1737 l'impero del fiorino ---- Arnoldo Mondadori editore

L'ottimismo e la spensieratezza della elite fiorentina nel periodo laurenziano (1469-1492 ) sono espressi in un iscrizione che orna uno dei pannelli d'un ciclo di affreschi di Domenico Ghirlandaio , nella cappella maggiore di Santa Maria Novella . Gli affreschi furono commissionati dal ricco banchiere Giovanni Tornabuoni , amico dei Medici . Nel pannello dov'e' dipinta l'annunciazione della nascita di San Giovanni Battista da parte dell'Arcangelo Gabriele , fu inserita la seguente iscrizione latina : << Nell'anno 1490 , quando questa meravigliosa citta' - rinomata per la sua potenza e ricchezza , per le sue vittorie , per le arti ed i suoi palazzi - godeva di grande prosperita' , di salute e di pace >> . Dopo due anni moriva Lorenzo de Medici , e trenta mesi dopo la sua morte era cacciato da Firenze suo figlio Piero . La caduta del regime dei Medici dette inizio a un periodo di instabilita' politica e sociale , che sarebbe cessato soltanto nel 1537 , quando il duca Cosimo de Medici avrebbe preso le redini della citta' , stabilendovi un principato ereditario .Fino a quel momento vi fu una divisione e discordia tra le grandi famiglie fiorentine . Alcune rimasero fedeli all'esiliato partito dei Medici , altre parteggiarono per il nuovo regimo repubblicano del 1494 , fortemente influenzato dal domenicano Girolamo Savonarola . Il frate raccoglieva l'appassionata devozione di molti membri delle piu' importanti famiglie della citta' ma altri lo disprezzavano , e vaggheggiavano la sua rovina . Il cronista Parenti scrive nel 1497 che l'opinione pubblica era profondamente divisa sul Savonarola , per cui << padri con figliuoli , mogli con mariti , fratelli con fratelli , se ne divisono , e non che e cittadini del reggimento , ma e garzoni da 18 in 30 anni diversita' mostravono >>. La restaurazione dei Medici nel 1512 non fece che esarcerbare il conflitto fra i loro partigiani e i cittadini che avevano avuto stretti legami con la repubblica. La fedelta' alle istituzioni e tradizioni repubblicane era molto diffusa nell'aristocrazia fiorentina del primo cinquecento , come testimoniano gli scritti di Niccolo' Machiavelli e Francesco Guicciardini .

Gene Adam Brucker - Firenze 1138 1737 l'impero del fiorino ---- Arnoldo Mondadori editore

Nel 1351 i Carnesecchi ( allora Duranti ) era in lite con alcuni membri della famiglia Medici e ne dove' seguire una pace promossa dalla Signoria Completamente diversi i rapporti negli anni 80 del trecento I fratelli Grazzini appoggiavano fermamente i Medici con cui erano imparentati e questo loro appoggio si fortifico' nei loro discendenti nel legame con Cosimo il vecchio. I Carnesecchi entrarono cosi a far parte dell'oligarchia medicea divenendone una delle forze principali. Il legame mostro' talvolta segni d' incrinatura come quando nel 1464 i Carnesecchi parteciparono alla giostra di Bartolomeo Benci ma rimase abbastanza stabile . Nel 1494 al momento della fuga di Piero dei Medici da Firenze i Carnesecchi erano gia' una parte importante dell'aristocrazia fiorentina . L'irruzione sulla scena politica del Savonarola produce una netta spaccatura tra i vari rami dei Carnesecchi e le posizioni politiche si differenziano fortemente tra Palleschi Arrabbiati e Piagnoni . All'interno di uno stesso ramo si creano divisioni. Ma le posizioni spesso erano incerte : Pierantonio che si era mobilitato in armi a difesa di Piero de Medici aveva simpatie per il Savonarola . Zanobi di Francesco uomo politicamente rilevante Piagnone di peso aveva simpatie medicee e fino all'ultimo tentera' di mediare . Nel periodo del reggimento savonaroliano emerge la figura poco conosciuta di Giovanni Carnesecchi.

Col rogo si spezza la vita del Savonarola ma si spezza anche la coesione politica dei Carnesecchi.

SAVONAROLA Nato a Ferrara nel 1452, lasciati gli studi di medicina per quelli religiosi, nel 1476 si fece domenicano. A Ferrara concluse i propri studi teologici iniziati a Bologna. Nel 1482, nel convento di San Marco a Firenze, fu nominato lettore di sacra scrittura . Divenne ben presto famoso come predicatore, non solo in Toscana: enorme suggestione in particolare ebbero le sue prediche sull'"Apocalisse" e sulla "Genesi", nel 1490-94, che preannunciavano imminenti calamità per Firenze e per l'Italia, insieme a una rigenerazione della chiesa attraverso castighi e sofferenze. Priore di San Marco dal 1491, quando ottenne il distacco del monastero dalla provincia lombarda dell'ordine sembrarono realizzarsi le condizioni per una concreta azione di riforma spirituale e politica che, partendo da Firenze, interessasse tutto il mondo cristiano. Dopo la calata di Carlo VIII e la cacciata di Piero Medici nel 1494, Savonarola fu il principale ispiratore di una repubblica popolare, fondata sui princìpi de "Il regime dei prìncipi" (De regimine principum) allora attribuito a Tommaso da Aquino, pilastro della tradizione sistematica dottrinaria cattolica. Nonostante una condotta politica accorta e in linea con le esigenze e le tradizioni democratiche fiorentine, Savonarola non riuscì a evitare la radicalizzazione in senso puritano dei suoi sostenitori (i "piagnoni"). Le accuse di immoralità mossegli dal papa Alessandro VI gli suscitarono molti nemici, tra cui gli oligarchici (gli "arrabbiati") e i filo-Medici (i "palleschi"). Ben presto si trovò così isolato. Fu scomunicato nel 1497, fu arrestato, impiccato e arso nel 1498 a Firenze. Savonarola fu personalità sconcertante, capace di suscitare odi e fanatismi, amori viscerali e profonde fedeltà. Influenzò letterati come Guicciardini, Botticelli, Buonarroti. Vagheggiò il ritorno al cristianesimo primitivo e istituì i famosi "bruciamenti delle vanità" non condannando una sana fruizione dei beni mondani. Nella sua attività politica mirò ad una città pacifica, che sviluppasse i traffici e fosse allietata da opere d'arte e da feste, purché non contrarie alla morale. E' un atteggiamento che si rispecchia nei suoi scritti: Compendio di logica (Compendium logicum, 1491) riassume la sua filosofia di origine scolastica, Compendio delle rivelazioni (1495), Epistola della sana e spirituale lezione (1497), Trattato circa il reggimento del governo della città di Firenze (1498), il tomistico Trionfo della croce di incerta datazione, in cui si sforza di chiarire come il cristianesimo non sia in contrasto con la ragione. Come dimostrazione pratica di un'arte ispirata religiosamente, realizzò 14 componimenti e alcune laude. Suo capolavoro sono le Prediche, raccolte postume, caratterizzate da una eloquenza concitata e drammatica: nello slancio dei rimproveri e delle esortazioni fa ricorso a grandiose e terrificanti immagini bibliche, accanto a toni raccolti nella meditazione e nel rammarico. http://www.firenze-online.com/artisti-toscani/girolamo-savonarola.php

Tra i sottoscrittori della lettera al Papa in difesa del Savonarola troviamo diversi Carnesecchi

Giovanni di Leonardo di Giovanni ( 1466 - 1527) Zanobi di Francesco di Berto che sara' ai vertici dello stato ai tempi dell'assedio Giovanni di Niccolo ( o Giovanni di Simone ??? ) Bernardo di Francesco di Berto Giuliano di Simone di Paolo

L'esperienza savonaroliana e' breve ma fortemente incisiva nella politica fiorentina Il frate era determinato a percorrere la sua strada fino al sacrificio estremo Il fronte politico fiorentino contro di lui era vasto e variegato Composto da chi era contrario a questa politica teocratica , da chi era per una politica moderata nei confronti del Papato ,dai Medicei . ecc

Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani Molte erano le ragioni di scontento dei fiorentini verso il frate, soprattutto perché i loro sacrifici non sembravano essere ripagati dalla gloria e la ricchezza annunciate per la loro città. Un crescente malumore era provocato dall’opera di moralizzazione forzata, che comportava un asfissiante controllo su moltissimi aspetti della vita pubblica e privata. A questo vanno aggiunti l’insoddisfazione degli ottimati per il succedersi di riforme fiscali e istituzionali che li danneggiavano economicamente e politicamente, e una carestia che portò con sé crisi economica e disoccupazione. Un peso determinante lo ebbero anche le tensioni con il pontefice – la cui minaccia di interdetto era vista con terrore, in particolare dai mercanti – e la delusione verso Carlo VIII, che sembrava avere dimenticato le promesse fatte a Firenze. Il mutato clima politico fu certificato, a partire dal marzo 1497, dall’elezione di gonfalonieri antisavonaroliani per due consecutivi mandati bimestrali. Fu quello un periodo irto di difficoltà per Savonarola, che dovette fronteggiare un tentativo di colpo di mano militare organizzato da Piero de’ Medici alle porte di Firenze e un nuovo divieto della predicazione. Durante la celebre predica dell’Ascensione (4 maggio), fu addirittura ridotto al silenzio dal tumulto di un gruppo di oppositori e dovette lasciare la chiesa. Nel frattempo a Firenze si combatteva un’aspra battaglia libellistica condotta a colpi di scritti pro e contro Savonarola. Era l’inizio della fine, sancito inequivocabilmente dal provvedimento che cambiò per sempre la storia di Savonarola: il breve di scomunica emanato da Alessandro VI il 12 maggio 1497. Nel testo si accusava il frate di avere divulgato una «pernitiosa dottrina» e di avere ignorato le ingiunzioni del pontefice relative alla convocazione a Roma, al divieto di predicare e all’istituzione della Congregazione tosco-romana. E il provvedimento puntava non soltanto a colpire personalmente Savonarola, ma anche a fare terra bruciata attorno a lui, in quanto la scomunica sarebbe stata estesa a chiunque avesse intrattenuto rapporti con il frate o seguito le sue prediche. Fra Girolamo rispose prontamente con due lettere pubbliche, Contro la escomunicazione surrettizia e Contra sententiam excommunicationis, difendendo la sua disobbedienza di fronte alle precedenti ingiunzioni papali e provando a spacciare il breve di scomunica per uno dei flagelli da lui profetizzati. In seguito alla scomunica, com’era prevedibile, il solco che divideva piagnoni e arrabbiati si fece ancora più incolmabile. Quel provvedimento poneva i seguaci di fronte a un bivio: restare con Savonarola voleva dire mettersi contro il capo della Chiesa di Roma, ed erano sempre di meno quelli disposti a compiere una scelta così radicale. Quei pochi, tuttavia, erano straordinariamente determinati e vedevano le crescenti difficoltà come la conferma del fatto che le profezie di fra Girolamo si stavano avverando e che quelle tribolazioni erano il preludio a ricchezza e felicità. La peste, che nell’estate del 1497 si aggiuse a tutti gli altri problemi, aggravò la situazione generale, ma fu vista da molti come l’ennesimo flagello profetizzato da Savonarola. Fu in questo clima che apparvero due petizioni pubbliche in difesa del frate, prodotte rispettivamente dai domenicani di S. Marco e da cittadini laici di Firenze. Savonarola, ridotto al silenzio, si dedicò alla stesura di una lunga serie di scritti di argomento molto diverso, incluse due tra le sue opere più importanti, il Triumphus crucis e il De veritate prophetica. Si tratta di due scritti dottrinali redatti in latino, sofisticati e non polemici. Con il primo Savonarola intendeva ribadire la sua ortodossia celebrando la dottrina cristiana e la vittoria della croce sul peccato. Con il secondo cercava di dimostrare la sua ispirazione profetica su basi scritturali, patristiche e giuridiche. Pochi mesi dopo, nel Trattato circa il reggimento e governo della città di Firenze, Savonarola offrì una sintesi della sua visione politico-istutuzionale, spiegando come il perseguimento del bene comune e l’interesse della collettività potessero essere assicurati soltanto da un «governo civile» di tutti i cittadini. Fallito ogni tentativo di ricucire lo strappo con Alessandro VI, l’11 febbraio 1498 Savonarola tornò sul pulpito per il suo ultimo quaresimale, quello sul libro dell’Esodo (Prediche sopra l’Esodo, a cura di P.G. Ricci, I-II, Roma 1955-1956), trasgredendo platealmente l’ordine comminato dal pontefice. Dopo un silenzio durato nove mesi, il frate decise di abbandonare qualsiasi moderazione e di alzare il livello dello scontro, attaccando non solo la scomunica ma tutti coloro che la rispettavano, e trasformando la contrapposizione tra lui e il pontefice in una lotta tra bene e male. La reazione di Roma non si fece attendere. Preceduti da ulteriori schermaglie, gli ultimi due brevi papali – datati 8 e 9 marzo 1498 – facevano capire che il tempo delle parole era finito. Ormai era chiaro che il pontefice pretendeva non soltanto che Savonarola smettesse immediatamente di predicare e si umiliasse al suo cospetto, ma anche che Firenze aderisse alla Lega antifrancese, il che avrebbe certificato il fallimento del frate sul piano sia politico sia profetico. L’interdetto, un provvedimento con conseguenze devastanti per l’intera città, era la terribile minaccia che pendeva su Firenze in caso di inadempienza. A questo punto la pressione si fece insostenibile: anche la Signoria finì per voltare le spalle a Savonarola e il 17 marzo ordinò al frate di cessare la predicazione. Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani

La Signoria del Marzo era cosi composta

per ordine della Signoria venne decretato l'arresto e l'investigazione del Savonarola I Piagnoni si aspettavano questa decisione e decisero di opporsi all'arresto mano armata contro i birri della Signoria Portarono armi al convento di San Marco e si predisposero alla difesa

Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani lo 8 aprile segui l'assalto al convento che vanificando i propositi dei difensori si risolse con l'arresto del Savonarola e dei due frati a lui piu' vicini che vennero sottoposti a processo il giorno successivo (8 aprile) il convento di S. Marco venne preso d’assalto da alcune centinaia di uomini armati. Poco distante, l’ex gonfaloniere Francesco Valori e la moglie vennero impietosamente uccisi dalla folla. Savonarola non volle approfittare dell’opportunità offertagli dalla Signoria: sette ore di tempo per lasciare il territorio fiorentino prima di essere dichiarato ribelle. A S. Marco si consumò uno scontro molto violento che si protrasse per diverse ore, al termine del quale Savonarola venne arrestato dai commissari inviati dalla Signoria. La stessa sorte venne riservata a due suoi strettissimi collaboratori, i fidati confratelli Domenico da Pescia e Silvestro Maruffi. Treccani breve estratto da articolo di Stefano Dall'Aglio - Dizionario Biografico degli Italiani

Savonarola fu sottoposto a tre processi distinti: due civili (9-19 aprile, 21-25 aprile) celebrati da una commissione di diciassette membri nominati dalla Signoria, e uno ecclesiastico (20-22 maggio) condotto da due commissari apostolici inviati da Alessandro VI: il maestro generale dell’Ordine domenicano Gioacchino Torriani e il giurista domenicano Francisco Remolines. Appare evidente che entrambe le autorità coinvolte – quella fiorentina e quella romana – non soltanto intendevano ottenere una sentenza di condanna, ma miravano anche a screditare l’imputato di fronte ai seguaci.

Giovanni di Leonardo Carnesecchi fu uno dei principali sostenitori del frate , e fu uno dei promotori della sottoscrizione in favore del Savonarola al Papa , uno dei protagonisti del rifornimento di armi al convento di San Marco e della resistenza armata durante l'assalto al convento. Infine a lui si deve un manoscritto che racconta presunti miracoli di cui fu artefice il frate .

nato il 19 marzo 1466 ( vedi albero di Giovanni di Paolo di Berto ) Giovanni Carnesecchi era un frequentatore del convento di San Marco gia' prima dell'epoca del Savonarola Un suo fratello Alessandro aveva infatti preso l'abito domenicano in San Marco e vi aveva fatto la professione di fede il 23 luglio 1483 anche se era morto qualche mese piu' tardi a 19 anni il 6 aprile 1490 Giovanni aveva continuato a frequentare il convento ed era divenuto uno dei piu' fervidi seguaci del frate. Giovanni di Leonardo fu quindi uno dei principali sostenitori del frate , e fu uno dei promotori della sottoscrizione in favore del Savonarola al Papa , uno dei protagonisti del rifornimento di armi al convento di San Marco e della resistenza armata durante l'assalto al convento. Infine a lui si deve un manoscritto che racconta presunti miracoli di cui fu artefice il frate

Giovanni sara' nel Consiglio Maggiore 1494 Scrivano al Monte 1496 Commissario delle prestanze ottobre 1497

Castellano della citta di Pistoia 6 mesi 1 luglio 1502 Podesta di Borgo San Lorenzo 6 mesi 26 agosto 1504 Capitano del Borgo 6 mesi 14 giugno 1512 Priore nel 1511 Capitano della cittadella di Volterra 6 mesi 26 ottobre 1524

Giovanni di Leonardo Carnesecchi ……….Giovanni di Leonardo Carnesecchi un'importante seguace del Savonarola

Condanna a morte per eresia dei tre frati Esecuzione 23 maggio 1498

Il 22 maggio Savonarola e i due confratelli arrestati insieme con lui, Domenico e Silvestro, furono giudicati colpevoli di eresia e scisma e condannati a morte. Privati dell’abito religioso e degradati, il giorno successivo, 23 maggio 1498, vennero impiccati e arsi sul rogo in piazza della Signoria. Le ceneri vennero gettate nell’Arno nel vano tentativo di impedire la raccolta delle reliquie e il culto postumo, anche se il tempo si sarebbe incaricato di dimostrare che la memoria del frate e della sua predicazione non poteva essere spenta così facilmente.

TROVIAMO NOMINATI ANCORA DUE CARNESECCHI IN DUE EPISODI SIGNIFICATIVI DELLA LEGGENDA SAVONAROLIANA : CARLO E LEONARDO L'UNO UN MEDICEO L'ALTRO UN SAVONAROLIANO

CARLO CARNESECCHI

Credo che Carlo debba identificarsi in Carlo di Cristofano di Bernardo di Cristofano maritato con Loretta Valori figlia di Francesco

LA PREDIZIONE DELLA MORTE DI LORENZO Piero de Medici pensa solo a se stesso , incurante , provocatorio , non serve alla patria ma se ne serve . Il popolo comincia a stringersi intorno a Savonarola, che aveva predetto la fine di Lorenzo davanti a cittadini di ogni fede: Alessandro Acciaioli, Cosimo Rucellai e Carlo Carnesecchi Tanto più si rivolgono a lui quando anche la seconda predizione relativa alla morte di Innocenzo VIII si avvera : il papa muore il 25 luglio 1492 These citizens were : Alessandro Acciaioli, Cosimo Rucellai, and Carlo Carnesecchi. As we have before stated, this prediction is mentioned by many writers (vide Note 2, to page 131); and Savonarola frequently alluded to it in his sermons.

L'ASSUNZIONE IN CIELO DEI MARTIRI

Erano suore quelle che videro i tre martiri portati in cielo da angeli : Leonardo Carnesecchi era commissario ad Arezzo quando il 23 maggio 1498 , si formo' un assembramento perche' alcune monache di un monastero cittadino dicevano di vedere angeli pieni di splendore che cantando portavano in cielo tre frati di San Domenico. Il commissario mando' a controllare l'assembramento ed il giorno seguente , ricevute lettere da Firenze che gli notificavano l'esecuzione di fra Girolamo e compagni avvenuta il giorno precedente in piazza della Signoria ,e confrontando l'ora della morte loro comprese che fra Girolamo e compagni erano stati portati in cielo al momento della loro morte .L'edizione della Vita attribuita a fra Pacifico Burlamacchi riporta l'episodio senza fare il nome del capitano : in nota il curatore , cioe' Roberto Ridolfi , avverte che la "Vita latina" da il nome di questo capitano che era Leonardo Carnesecchi padre di quel Giovanni che compilo' una raccolta di miracoli savonaroliani . Da: Il santuario di Santa Maria del Sasso di Bibbiena dalla protezione medicea al Savonarola storia, devozione, arte Armando Felice Verde, Raffaella Maria Zaccaria SISMEL edizioni del Galluzzo, 2000 - 126 pagine

Leonardo di Giovanni di Paolo di Berto Carnesecchi ( 1445 - 1520 ) padre di Giovanni

Stemma a Colle Valdelsa di Leonardo di Giovanni di Paolo

particolare _ da una foto di Francesco Bini.

particolare _ dalla foto di Francesco Bini.

ho dall'architetto dr Filippo Gianchecchi esperto anche di strutture medioevali e di conservazione e restauro di testimonianze araldiche Lo stemma in questione è sicuramente un Carnesecchi e nella iscrizione (molto consumata e restaurata in modo superficiale) io leggo L[E]ONA(R)DO DI GIO(V)AN(N)I CAR(NESECCHI) PO(DEST)A 1.... La composizione classica delle iscrizioni con nome, patronimico, cognome, titolo e periodo di reggenza è rispettata. Ci sono però, come spesso accade nelle iscrizioni o targhe, molte abbreviazioni, alcune pure storpiate e rese irriconoscibili da restauri a dir poco superficiali (molto frequenti purtroppo). Questo perchè spesso quando -fortunatamente - vengono eseguiti restauri, le ditte che si occupano in prima persona del ripristino pittorico sanno tutto sulla composizione chimica delle pitture e dei substrati, ma pochissimo sul "cosa" in effetti stiano restaurando. Spesso quindi viene ripreso il pittorico in maniera estemporanea direttamente dagli operatori che purtroppo non hanno informazioni certe su base storica o documenti, o studi, o inventari o foto antiche. Essi ridisegnano quindi le lettere rovinate o consunte integrando quel poco che riescono a vedere con una enorme dose di immaginazione (il tutto spesso dá origine a grossolani errori). L'abbreviazione restaurata male qui è la prima D di NAD... che in effetti doveva essere una R. l'ultima lettera è una d corsiva (si nota la zampetta a sinistra, simile a un delta minuscolo) e dentro la d c'è la o. Totale: NARd(o)La O e' quello che lei chiama "ghirigoro" dentro la D di LIONARDO (fine primo rigo). Il secondo rigo inizia con DI BIO.. (la B quasi sicuramente è un altro restauro errato di una G gotica). Dentro la O sembrano esserci 3 punti. Anche qui in realtà è una lettera, ovvero una V piccola per gioVanni. Sotto la A c'è una N piccola di giovaNni. Sopra ci sono due trattini orizzontali (di norma hanno la forma di un omega allungato) che identificano quasi tutte le abbreviazioni. Idem sopra CAR c'è un tratto orizzontale che sta per l'abbreviazione di tutto il resto del cognome: CAR(nesecchi). Lo stesso anche nel terzo rigo: POD con la A piccola dentro la O e, sopra la P e la A c'è il solito trattino per l'abbreviazione di PODESTÀ Le uniche cose che proprio non leggo sono gli anni di reggenza. Forse con una foto più nitida o cercando negli elenchi dei podestà di colle val d'elsa si potrebbe svelare l'arcano. dr. Arch. Filippo Gianchecchi

Leonardo di Giovanni di Paolo di Berto Carnesecchi ( 1445 - 1520 ) padre di Giovanni

Priore nel 1483 capitano di Livorno 4 mesi 12 mesi 1493 podesta' di Barga 31 marzo 1498 dispensatori dei beni di San Martino 6 giugno 1498 capitano di Livorno 15 aprile 1501 podesta' della montagna fiorentina 7 settembre 1502 vicario di Valdarno di sotto 6 mesi 3 agosto 1516

La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, Volume 1 Di Pasquale Villari

La storia di Girolamo Savonarola e de' suoi tempi, Volume 2 Di Pasquale Villari

Giornale storico degli archivi toscani che si pubblica dalla ..., Volumi 1-2

|

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pier Soderini (Firenze, 1452 – Roma, 13 giugno 1522) Gonfaloniere a vita a Firenze dal 1502,

carica che però mantenne solo fino al 1512 anno in cui la famiglia Medici rientra nella signoria di Firenze

Piero Soderini era membro di un'antica famiglia fiorentina che aveva dato numerosi politici alla città, fu priore nel 1481. Uomo fidato di Piero il Fatuo de' Medici, per lui svolse la delicata quanto infruttuosa ambasceria al re Carlo VIII di Francia, che, per via degli umilianti accordi che i fiorentini furono costretti ad accettare valse la cacciata di Piero e della sua famiglia (1494) e l'instaurazione del regime teocratico di Girolamo Savonarola.

Con l'instabilità del nuovo regime repubblicano, venne deciso di estendere il mandato di Piero, in quel momento gonfaloniere di giustizia, a vita (1502), tentando un esperimento di dogato come a Venezia o a Genova. Il Soderini veniva infatti giudicato come uomo probo e imparziale che non avrebbe agito nel suo interesse (come i Medici), ma in quello collettivo. Alla sua scelta influi il fatto che fosse senza figli

Alcune sue riforme furono senz'altro importanti, come quella dell'erario con l'introduzione della Decima, e quella dell'ordinamento giudiziario, con la sostituzione di un tribunale della Ruota alle varie magistrature del podestà del capitano del popolo. Nel 1509 Pisa veniva riassoggettata a Firenze dopo la ribellione dell'autunno del 1494. La condotta del Soderini comunque non fu priva di incertezze ed errori, che nel tempo hanno sempre più messo in luce la sua mediocrità e mancanza di polso in una carica così critica, nonostante la collaborazione di alcuni personaggi di prim'ordine tra i quali spiccava Niccolò Machiavelli.

L'errore più grave di Pier Soderini fu comunque quello di aver acconsentito, nell'autunno del 1511, alla convocazione nel territorio della Repubblica dello "scismatico" Concilio di Pisa II, voluto da Luigi XII di Francia, che dichiarò decaduto Papa Giulio II. Il temerario papa Della Rovere si alleò allora con vari signori italiani, compresi i Medici, e inviò in Toscana un contingente spagnolo di armati guidati dal viceré di Napoli Raimondo de Cardona, che, in una prova di forza, mise a segno il Sacco di Prato nell'agosto 1512, spaventando a morte Firenze, che aprì con solerzia le sue porte trattando la resa con gli invasori. Il 31 agosto il Soderini fuggiva dalla città, mentre il giorno dopo vi facevano ritorno i Medici. L'ex gonfaloniere trovò riparo a Roma, dove trovò comprensione e appoggio dall'ex-nemico papa Leone X Medici, morendo nella città pontificia poco dopo la scomparsa del suo protettore, nel 1522.

Fu il gonfaloniere a vita Pier Soderini per primo a preoccuparsi della decorazione del Salone dei Cinquecento in palazzo Vecchio, riuscendo ad accordarsi con i due più grandi artisti fiorentini dell'epoca, Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti, per la realizzazione di due grandi affreschi (circa 17x7 metri) per decorare le pareti della sala, con scene di battaglia che celebrassero le vittorie della Repubblica (1503).

Leonardo iniziò a realizzare La battaglia di Anghiari, secondo Vasari sulla parete destra, mentre a Michelangelo venne destinata la parete sinistra per la realizzazione de La battaglia di Cascina.I due geni del Rinascimento ebbero così modo di lavorare per un certo periodo faccia a faccia, ma nessuna delle loro opere fu mai completata: Leonardo sperimentò la tecnica dell'encausto, che si rivelò disastrosa, sciupando irrimediabilmente l'opera, mentre Michelangelo si fermò al solo cartone, prima di partire per Roma chiamato da Giulio II. Entrambe le opere originali sono andate perdute, ma ci sono pervenute delle copie e dei disegni preparatori.

Vedi su questo sito :

Vita di Piero Soderini gonfaloniere perpetuo della repubblica fiorentina ...

Di Silvano Razzi

LA GUERRA PER LA RICONQUISTA DI PISA

da Wikipedia

Nel 1494 il duro regime a cui la città fu sottoposta e l'orgoglio dei cittadini pisani fece sì che al calare in Italia del re francese Carlo VIII scoppiasse la rivolta.

La mattina dell'8 novembre il sovrano francese, che stava preparando la discesa verso Napoli, entrò in città. Dopo l'incontro con una delegazione delle principali famiglie pisane la popolazione, convinta di aver ottenuto una promessa di sostegno alla causa della propria libertà, scese in piazza e nei due giorni successivi riuscì a cacciare tutte le autorità fiorentine. In realtà lo scopo di Carlo VIII era di poter giungere incontrastato a Napoli e nei mesi successivi tenne un atteggiamento ambiguo promettendo ai fiorentini che Pisa sarebbe tornata sotto il loro dominio ma solo al termine della propria spedizione; nel contempo forniva qualche aiuto alla città ribelle. Intanto rinascevano le istituzioni comunali e si stabilivano positive relazioni diplomatiche con Lucca, Siena e Genova in funzione antifiorentina (anche Milano inviò segretamente degli aiuti) mentre l'esercito della città gigliata procedeva a rioccupare le principali città della pianura pisana. Questa situazione di attesa perdurò fino all'agosto del 1495. Il giorno 22 di quel mese Carlo VIII convinto dalle pressioni e dalle cospicue somme d'oro versategli dai fiorentini decise per la restituzione della città di Pisa e delle località di Livorno, Pietrasanta e Motrone. Nel frattempo i pisani cercavano aiuti presso Ludovico il Moro, il Doge di Venezia, Genova, l'Imperatore (che vantava i diritti dell'Impero sulla Toscana) e il catalano papa Alessandro VI, mentre il comandante D'Entrangues che capitanava le truppe presenti a Pisa dichiarava che non avrebbe ceduto la città ai fiorentini. In quei mesi la città pisana assistette all'arrivo e alla partenza dei più disparati contingenti: milanesi, veneziani e francesi su tutti ma anche svizzeri (al seguito dei francesi), tedeschi (inviati da Massimiliano d'Austria), genovesi e lucchesi in un intricato gioco diplomatico tra tutte queste forze; un gioco che aveva il suo nucleo nei rapporti tra Milano e Venezia e nella volontà dei milanesi e di Federico di Napoli di allontanare Firenze dalla Francia per impedire il ritorno in Italia di Carlo VIII, giustamente considerato come una potenziale minaccia per la loro indipendenza. Sul versante opposto i principali sostenitori della causa pisana erano i veneziani e Alessandro VI.

Il 15 settembre vi fu il primo scontro coi fiorentini che, cannoneggiati dal capitano francese, fallirono l'assalto alla porta San Marco ma conquistarono Livorno. Il 1º gennaio 1496 D'Entrangues dietro lauto compenso cedette alla città il comando delle fortificazioni e nei mesi successivi, soprattutto per merito del contingente veneziano, furono liberate diverse località fino a Terricciola durante scontri nei quali trovò la morte il commissario dei fiorentini Piero Capponi.

Due anni dopo la situazione si era modificata con il tradimento dei milanesi passati a sostenere Firenze e l'aumentato impegno militare della Serenissima in favore di Pisa motivato da considerazioni diplomatiche e di prestigio. Occasionali scontri coi fiorentini avevano alterne fortune ma non riuscivano a far pendere decisamente l'ago della bilancia verso uno dei due contendenti.

Nel 1499 si ebbe infine anche la defezione dei veneziani causato dalle forti spese sostenute fino a quel momento che gravavano sulle casse cittadine, dall'offensiva che i turchi stavano preparando contro di loro nel Mar Egeo e dal rimborso delle spese di guerra promesso da Firenze. Cercando di sfruttare il momento favorevole, il 1º agosto le truppe fiorentine attaccarono Pisa forti di 15.000 tra fanti e cavalieri e di 80 pezzi d'artiglieria. Dopo 10 giorni di combattimenti furiosi le truppe guidate da Paolo Vitelli riuscirono a occupare il bastione di Stampace a Porta a mare. Tuttavia Vitelli non riuscì ad approfittare del vantaggio acquisito e i rinforzi giunti a Pisa da Lucca, uniti alle perdite subite dai fiorentini per mano pisana e per causa della malaria, dopo un ultimo tentativo di sfondare le mura, lo costrinsero a sospendere gli attacchi di fanteria. L'8 settembre Vitelli toglieva il campo abbandonando tutta l'artiglieria (che venne recuperata dai pisani), atto che gli costò l'accusa di tradimento e la condanna a morte.

Dall'anno successivo la situazione mutò radicalmente per la conquista da parte di Luigi XII, nuovo Re di Francia, del ducato di Milano. Risolto il principale ostacolo nella penisola Carlo XII si volse come suo padre in direzione di Napoli ma decise che era tempo di stabilire un legame solido con Firenze a scapito di Pisa. Rispose quindi negativamente alle ambasciate pisane per rispettare l'antico impegno sulla restituzione della città ai fiorentini e giunse a porre un assedio alla città di Pisa ingente per gli uomini impiegati ma blando per intensità e che si concluse solo con qualche discussione tra francesi e fiorentini.

Nel 1501 si ebbe poi una spedizione di Alessandro VI contro lo stato fiorentino che si concretizzò nella conquista di Piombino, dell'Isola d'Elba e di Pianosa mentre i francesi tentavano la conquista del regno aragonese di Napoli.

Questa semplificazione degli equilibri politici nella penisola spinse Pisa a considerare come unici possibili interlocutori i Borgia a cui si rivolsero e che in effetti inviarono più volte aiuti in armi e denaro ma, in un primo momento, senza opporsi a Firenze con sufficiente decisione.

Nel 1503, dopo che l'anno precedente la questione pisana aveva fatto fallire una proposta francese per una lega di stati italiani, i Borgia mutarono atteggiamento. In primavera inviarono via nave truppe, armi e denaro mentre i fiorentini si limitavano a colpire i raccolti del contado e impedire rifornimenti via terra. In agosto si concludeva il patto di soggezione con Alessandro VI con cui i pisani rinunciavano alla loro libertà in cambio di un sostegno deciso contro Firenze ma pochi giorni dopo il pontefice moriva lasciando Pisa quasi isolata viste anche le cattive condizioni di salute di Cesare Borgia. Quando esso venne arrestato Firenze non ebbe più ostacoli diplomatici e tentò inizialmente di prendere la città per fame e anche per sete col fallito progetto della deviazione dell'Arno, quindi cinse nuovamente d'assedio l'antica rivale.

Il 7 settembre 600 cavalieri, 6000 fanti e vari pezzi d'artiglieria iniziarono l'attacco tra Porta Calcesana e Porta a Piagge causando brecce nelle mura ma senza che i fanti vi penetrassero, ragion per cui l'esercito si ritirò, e in Firenze si giunse alla conclusione che la città era quasi imprendibile se attaccata con truppe mercenarie. Da quel momento in poi i fiorentini si accontentarono delle consuete scorrerie nel contado per affamare la città, sostenuta solo dai pochi rifornimenti che giungevano dalla vicina Lucca e volte da Genova.

Nel 1509 i Dieci di Balia decisero che era tempo di porre termine a una questione che si trascinava ormai da troppo tempo. Gli spazi per la diplomazia pisana erano ormai chiusi e Firenze riusciva invece ad ottenere il consenso sia della Francia che della Spagna (anch'essa ultimamente coinvolta nella questione) alla riconquista. Furono pagate grosse somme in denaro a questi sovrani per assicurarsene la neutralità e fu quindi stretto il cerchio dell'assedio puntando subito sulla conquista per fame. Le truppe fiorentine riuscirono a bloccare ogni afflusso di risorse provenienti da Lucca e da Genova, compirono numerose scorribande nel territorio lucchese, particolarmente in Versilia e si assicurarono il controllo dell'Arno con un ponte di legno fortificato. Gli effetti si fecero sentire in breve e in una città che da più di una decade combatteva per la propria libertà i contadini iniziarono a premere perché si trattasse. Vi fu ancora un ultimatum di uscire dalla città in cambio della vita salva per tutti che venne respinto ma il 4 giugno gli ambasciatori inviati a Firenze firmarono l'inevitabile resa. Le condizioni furono tutto sommato favorevoli visto che vennero rimessi tutti i debiti e i beni mobili già confiscati, ristabilite le franchigie sui traffici e i privilegi, concesso un certo grado di autonomia alle autorità locali.

L'8 giugno 1509 Antonio da Filicaja, Averardo Salviati e Niccolò Capponi entravano quindi in città alla testa delle truppe fiorentine. Forse questa disponibilità fu dovuta anche a Massimiliano d'Austria che negli accordi di Cambrai aveva fatto accenno alla questione pisana ma la riconquista ebbe comunque l'effetto di allontanare altre famiglie pisane che espatriarono soprattutto in direzione di Palermo, Lucca, della Sardegna e della Francia.

da Wikipedia

|

storiaaristocraziafiorentina

Pierantonio Carnesecchi era un uomo che non si nascondeva

Uditosi Piero essere stato ributtato dal palagio, si mosse solo in suo favore el cardinale e Pierantonio Carnesecchi e' quali con armati ne vennero verso piazza; ma di poi intendendo che el popolo multiplicava contro a Piero e che lui era stato fatto rubello e si partiva, ognuno si ritirò a casa, ed el cardinale in abito di frate si uscí sconosciuto di Firenze;